首页 >

行业动态 > 【一维链状COF】共价有机框架的准一维锯齿形多孔有机链:用于光催化水分解制氢的策略

【一维链状COF】共价有机框架的准一维锯齿形多孔有机链:用于光催化水分解制氢的策略

摘要:

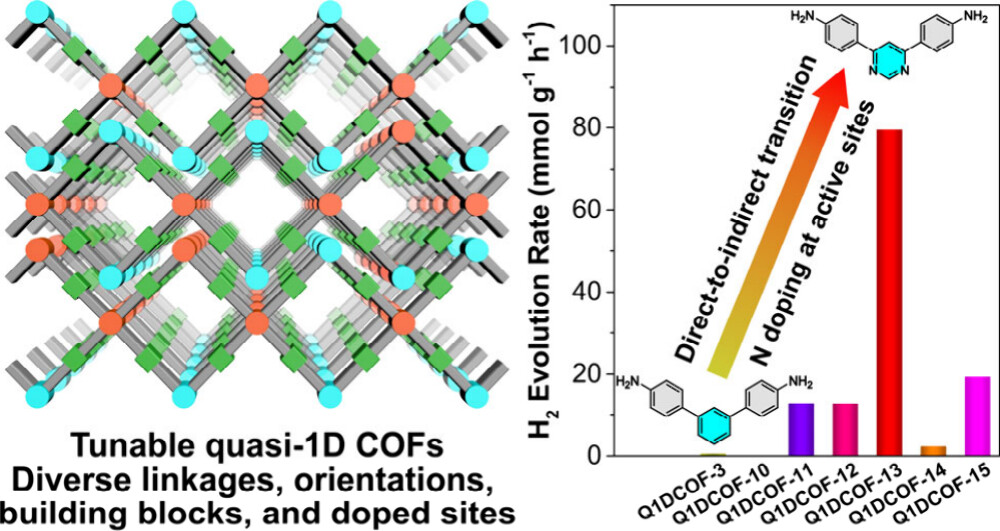

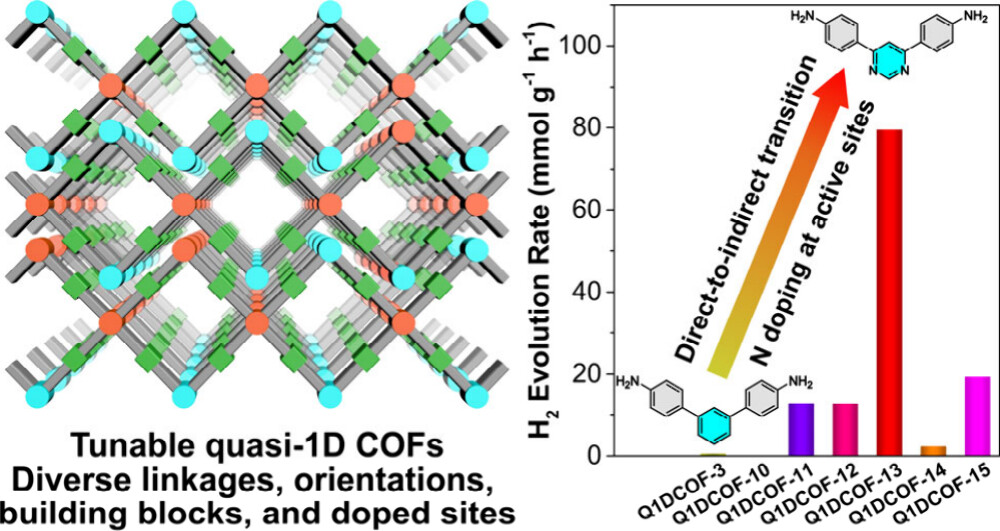

1) 上海交通大学邱惠斌老师等发表的文章(J. Am. Chem. Soc. 2024, 146, 38, 26198–26206)中,报道开发了一种通用方法,通过V形二元连接体和X形四元结点的缩合反应,制造出15种不同的高结晶性共价有机框架COFs。

2) 这些COFs具有锯齿形排列的一维多孔有机链。这些准一维COFs(Q1DCOFs)的主导孔径为7-13 Å,比表面积为116-784 m²/g。特别是,氮(N)掺杂的1D COFs可以实现能带结构和共轭的可调控制,从而在光催化水分解中实现了高达80 mmol g–1 h–1的显著氢气进化速率。这一策略为在多孔晶体材料中通过精确周期性掺杂调节拓扑定义良好的电子性质提供了新的可能性。

研究背景:

1) 行业问题:传统的共价有机框架(COFs)通常是二维和三维网络,通过强共价键连接。然而,构建一维(1D)COFs面临着同时实现聚合物链的聚合和结晶的挑战,这限制了其在多个领域的应用潜力。

2) 现有方案方案:尽管已有一些关于交织和穿插的1D链的扩展结构的研究,但这些研究通常没有实现1D结构中电子性能的显著特点和性能。

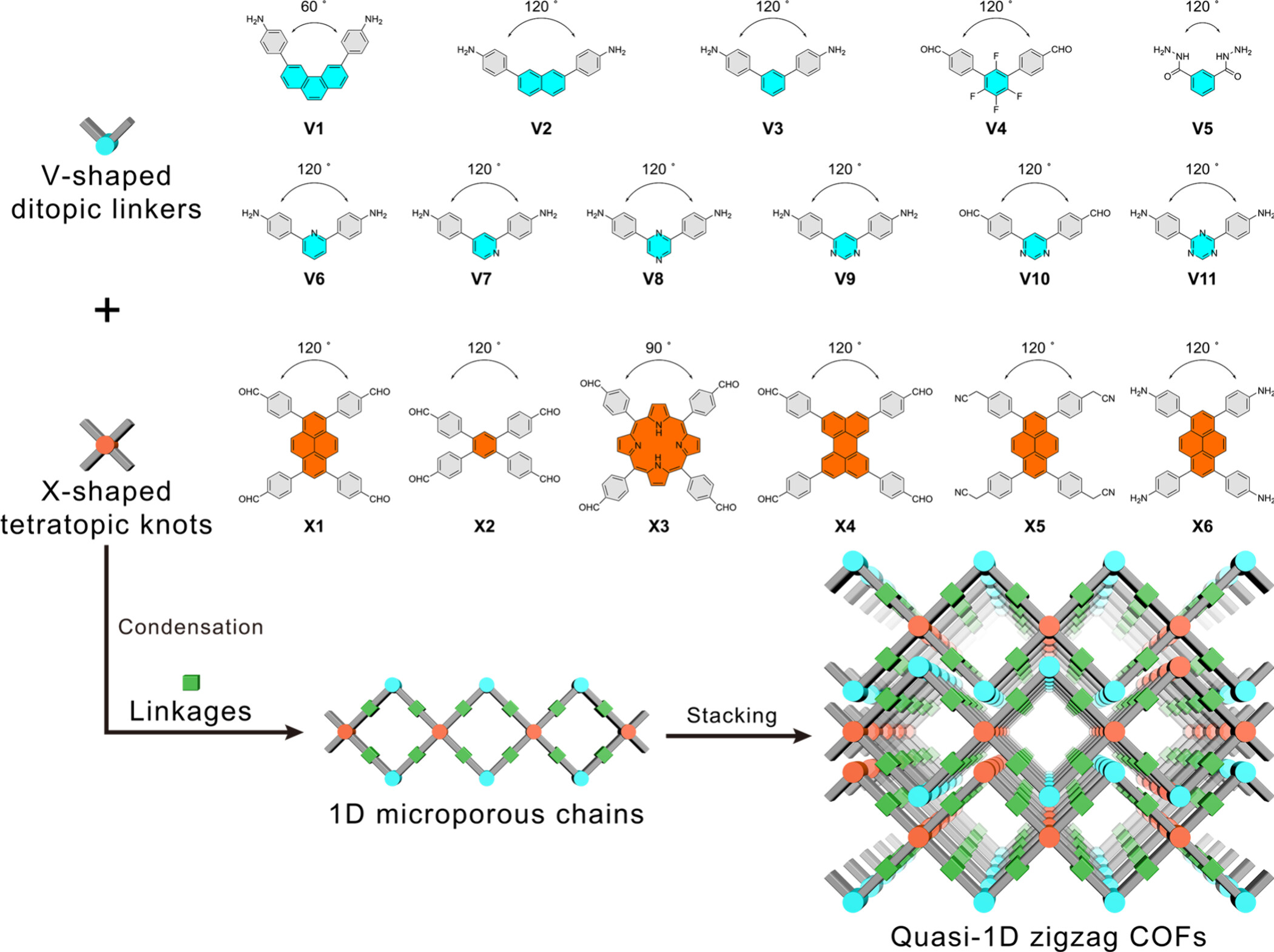

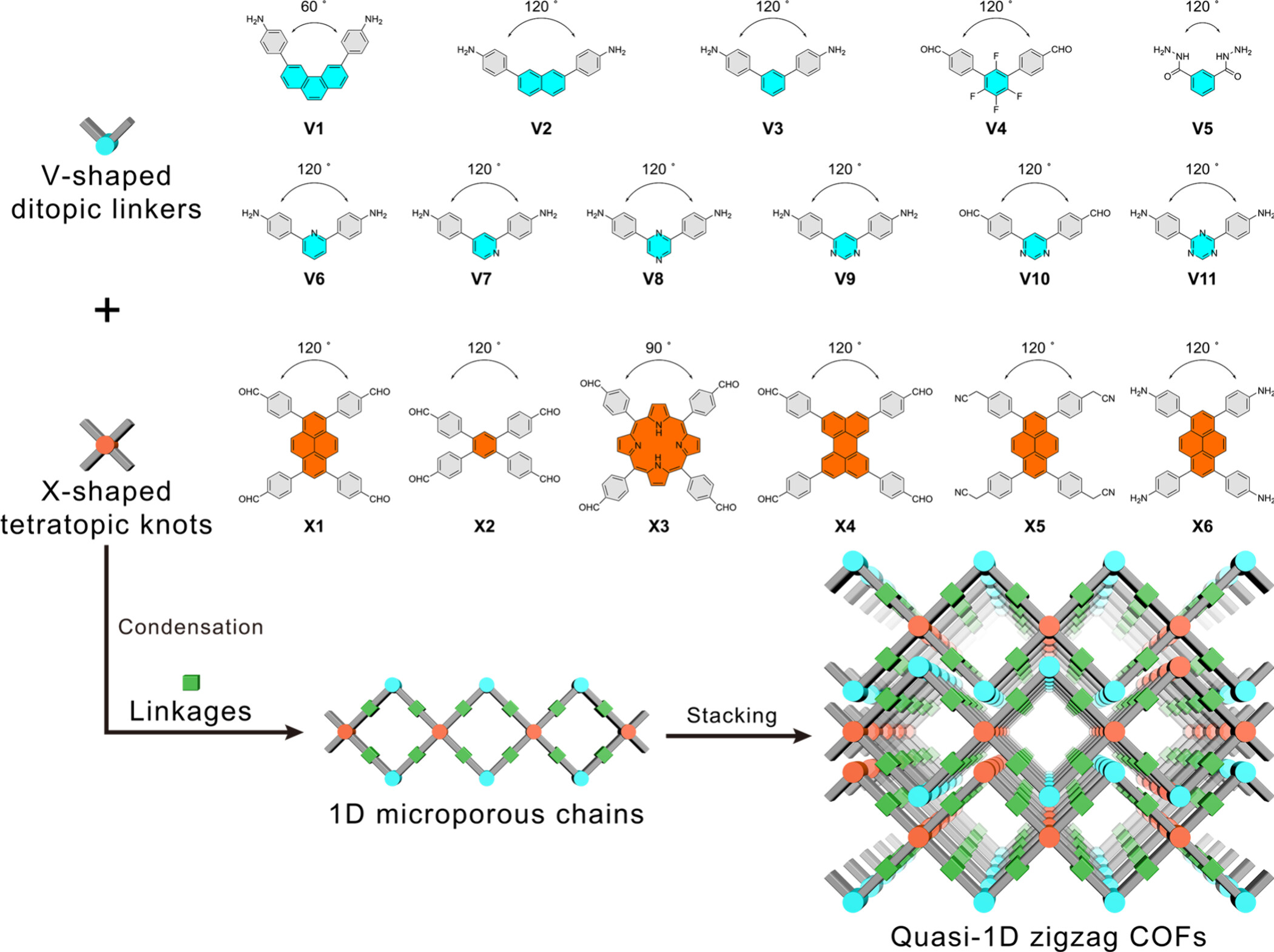

3) 本文创新:本研究通过降低构建单元的对称性,并考虑弯曲连接体和四元结之间的几何匹配,成功构建了一系列具有规则微孔结构、高结晶性和高稳定性的Q1DCOFs。通过精确的杂原子掺杂,可以轻松控制亚胺Q1DCOFs的光学和电子性质,有效驱动氢气发展。

实验部分:

1. 合成Q1DCOFs:

1) 作者通过混合各种二元单体(连接体)和四元单体(结点)以及催化剂,在混合有机溶剂中进行缩合反应,合成了至少15种不同的微孔且高结晶性的准一维共价有机框架(Q1DCOFs)。

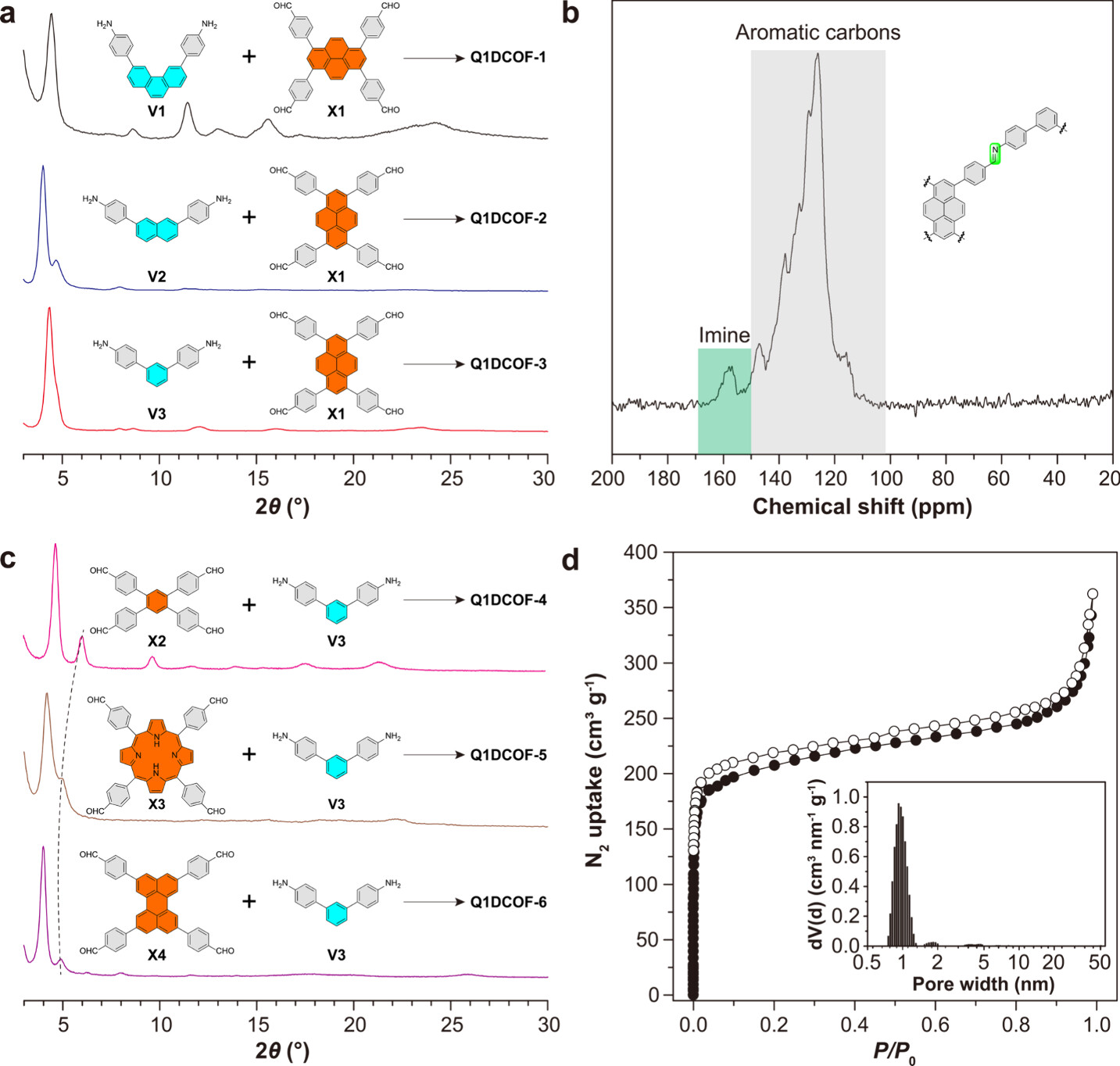

反应混合物密封在Pyrex管中,在120°C下加热5天。通过过滤、用四氢呋喃洗涤和索式提取氯仿5天来收集反应后的沉淀物。使用结点X1和连接体V2、V3成功合成了亚胺连接的Q1DCOF-2和Q1DCOF-3.

2. 结构表征:

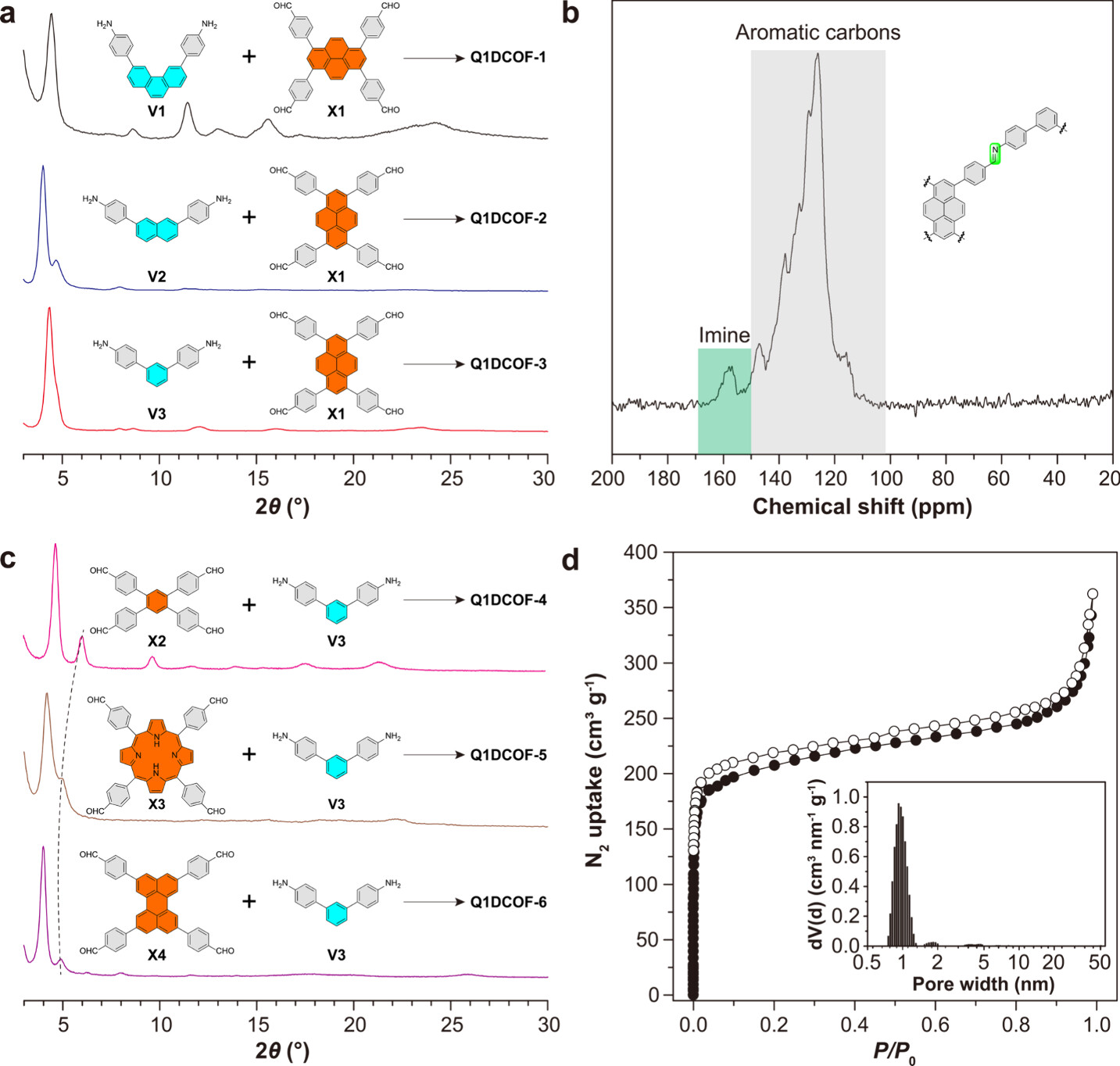

利用粉末X射线衍射(PXRD)、傅里叶变换红外光谱(FT-IR)和固体核磁共振(NMR)光谱对合成的Q1DCOFs进行结构表征。

3. 光催化性能测试:

1) 将Q1DCOFs作为光催化剂,使用抗坏血酸作为牺牲电子供体,Pt作为共催化剂,在可见光(λ > 420 nm)下进行水分解制氢。

2) Q1DCOF-13展现出了高达79.6 mmol g–1 h–1的氢气进化速率,这是迄今为止报道的亚胺基COF光催化剂中最高的值。

分析测试:

1) 结构表征:

通过PXRD、傅里叶变换红外光谱(FT-IR)和固体核磁共振(NMR)光谱对合成的Q1DCOFs进行结构表征。

Q1DCOF-3的FT-IR光谱显示了特征的C═N伸缩振动峰,位于1624 cm–1,13C魔角旋转(MAS)NMR光谱显示了157 ppm处的化学位移,这是预期的C═N双键的特征。

2) 孔隙性质评估:

通过氮气吸附等温线评估了Q1DCOFs的多孔性,显示了在低压力下的非常尖锐的吸附量,表明了微孔材料的特征。

Q1DCOFs的BET比表面积为116–784 m²/g,其中Q1DCOF-10达到了最高的BET比表面积784 m²/g。

3) 热稳定性测试:

通过热重分析(TGA)发现Q1DCOFs具有良好的热稳定性,例如Q1DCOF-3在约520°C下没有明显重量损失。

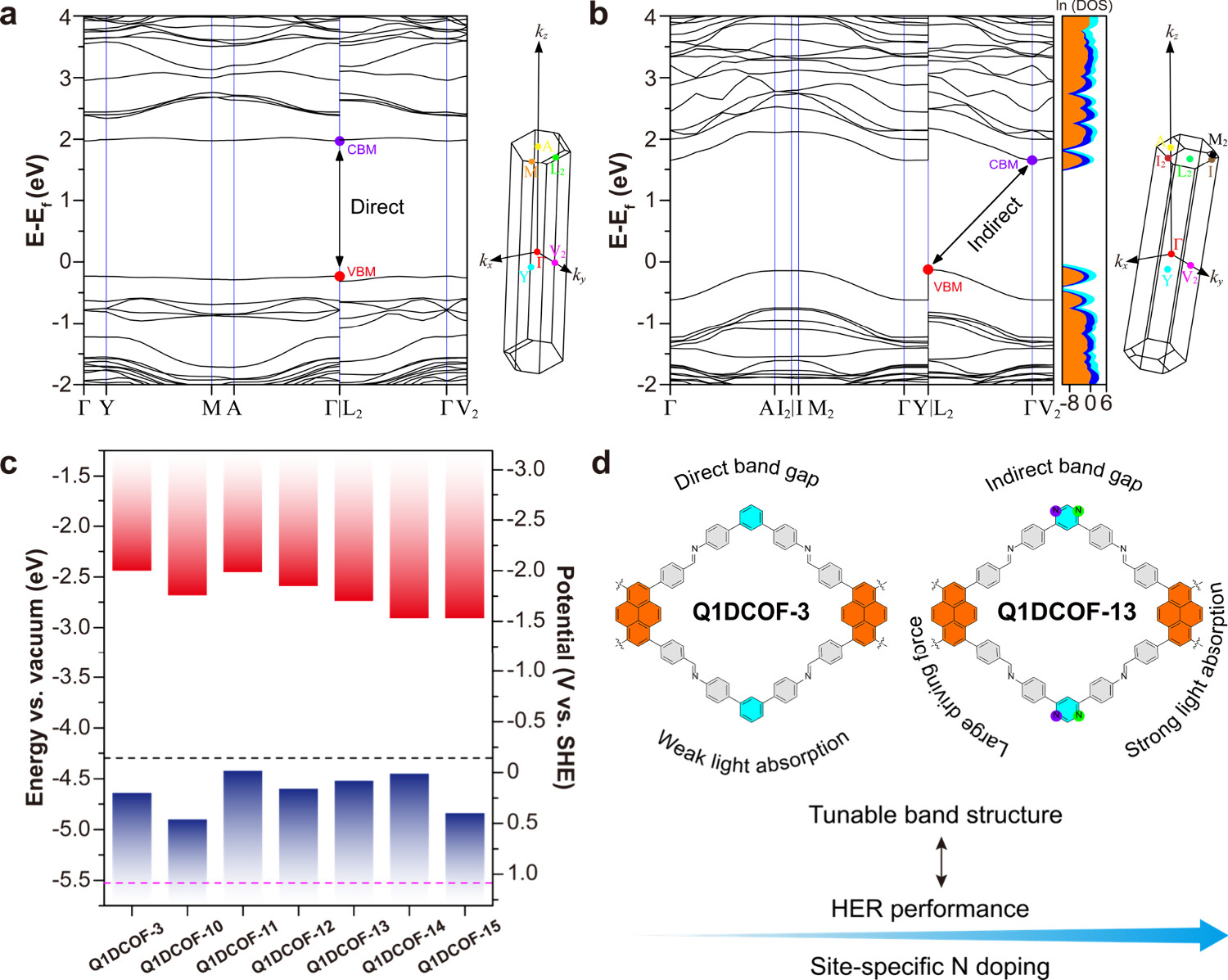

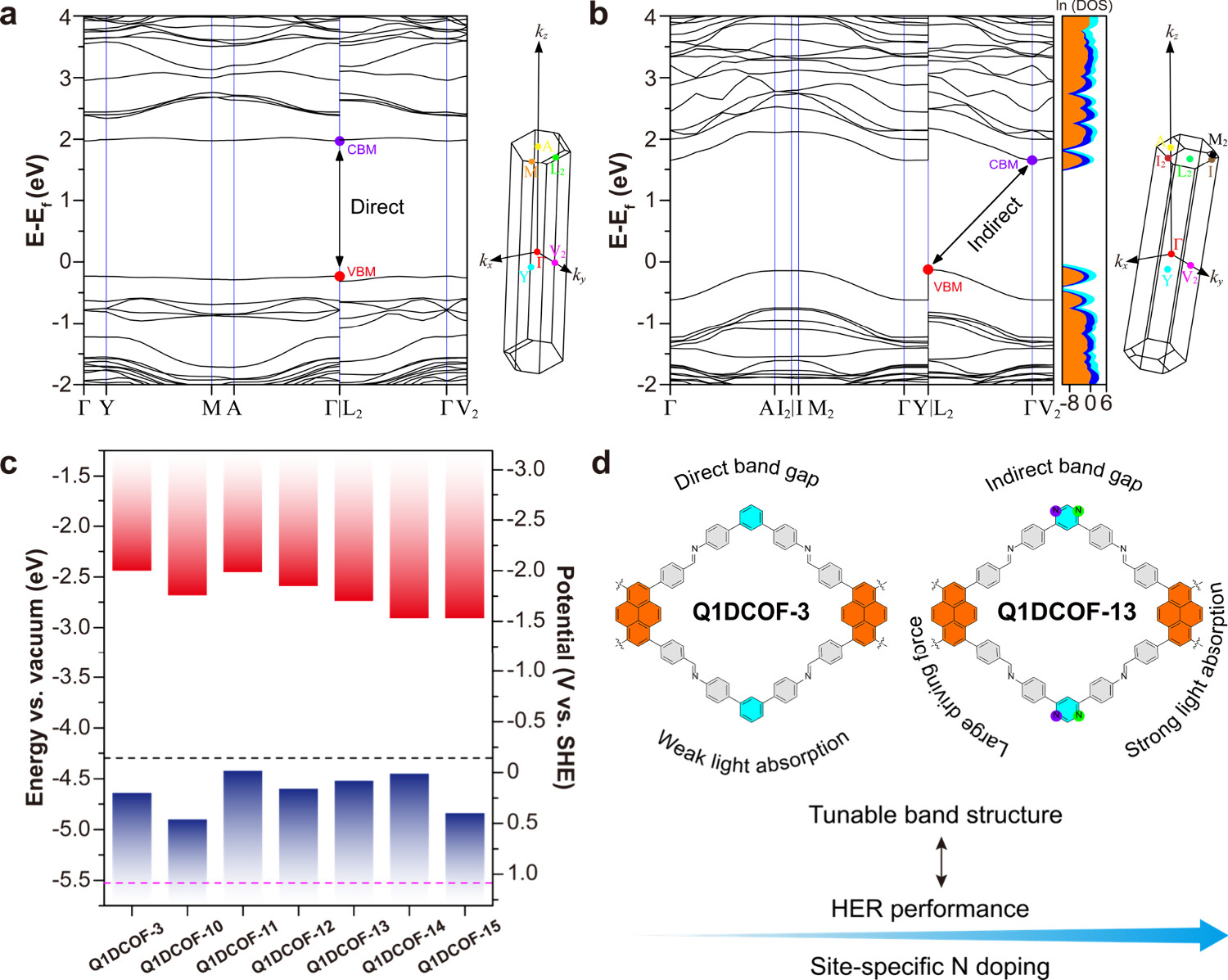

4) 能带结构分析:

通过周期性DFT计算(HSE-06)发现所有Q1DCOFs表现出半导体行为,其中Q1DCOF-13通过位点特异性N掺杂实现了能带结构的可调谐性,包括直接到间接带隙的转变,这在纳米材料中是一个不常见的现象。

5) 稳定性测试:

长期光解实验表明Q1DCOF-13的催化性能随时间略有下降,但PXRD图案、FT-IR光谱和TEM图像在长期照射后没有明显变化,表明其结晶性和稳定性得以保持。

总结:

1) 本研究成功构建了一系列具有规则微孔结构、高结晶性和高稳定性的Q1DCOFs。通过精确的杂原子掺杂,可以轻松控制亚胺Q1DCOFs的光学和电子性质,有效驱动氢气发展。

2) 特别是Q1DCOF-13展现出了高达80 mmol g–1 h–1的氢气进化速率,这为设计和合成下一代催化剂提供了新的理解和方法。

3) 可进一步研究不同掺杂位置和程度对Q1DCOFs电子性质的影响,以实现更优化的光催化性能。

Quasi-One-Dimensional Zigzag Covalent Organic Frameworks for Photocatalytic Hydrogen Evolution from Water

文章作者:Chao Yang, Jiabo Le, Yongbo Kuang, Zheng Meng, Haojie Dai, Yongfeng Zhou, Huibin Qiu

DOI:10.1021/jacs.4c07780

文章链接:https://pubs.acs.org/doi/10.1021/jacs.4c07780

本文为科研用户原创分享上传用于学术宣传交流,具体内容请查阅上述论文,如有错误、侵权等请联系修改、删除。未经允许第三方不得复制转载。