摘要:

1) 上海交通大学的庄小东团队在《德国应用化学》上发表的研究(Angew. Chem. Int. Ed. )中,成功合成了基于银-碳键的二维金属有机框架(2D MOFs)。这些新型2D MOFs结晶度高,具有独特的交错AB堆叠模式。

2) 这些MOFs在没有π-π堆叠的情况下,拥有极窄的带隙,最低可达1.42电子伏特。作为电化学催化剂,它们在将二氧化碳转化为一氧化碳方面表现出超过92%的法拉第效率。这项研究不仅为金属-异腈配位的MOFs家族开辟了新领域,也为理解在强极化碳种上的电催化过程提供了一个难得的平台。

研究背景:

研究背景:

1) 行业问题:金属有机框架(MOFs)因其多样的应用和易于调节的结构而受到广泛关注。然而,现有的MOFs大多以杂原子-金属配位为主,而基于碳-金属配位的MOFs由于稳定性问题而鲜有报道。

2) 现有方案:在CO2转化方面,研究者们开发了多种催化剂,包括金属氧化物、硫化物、以及基于金属-杂原子配位的MOFs,以提高CO2的吸附能力和转化效率。

2) 本文创新:本文作者在前人研究的基础上,首次尝试通过银-碳(Ag-C)配位来构建二维MOFs(SJTU-101和SJTU-102),这是一种新颖的策略,因为大多数金属-碳键在环境条件下不稳定。作者通过界面溶剂扩散法在室温下合成了这些2D MOFs,这种方法简单、快速,并且可以大规模制备,突破了传统Met-C配位MOFs难以合成的难题。

实验内容:

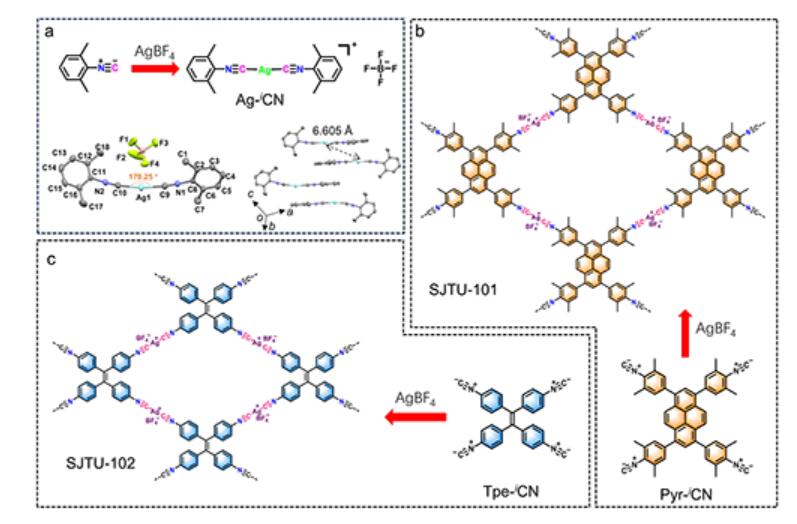

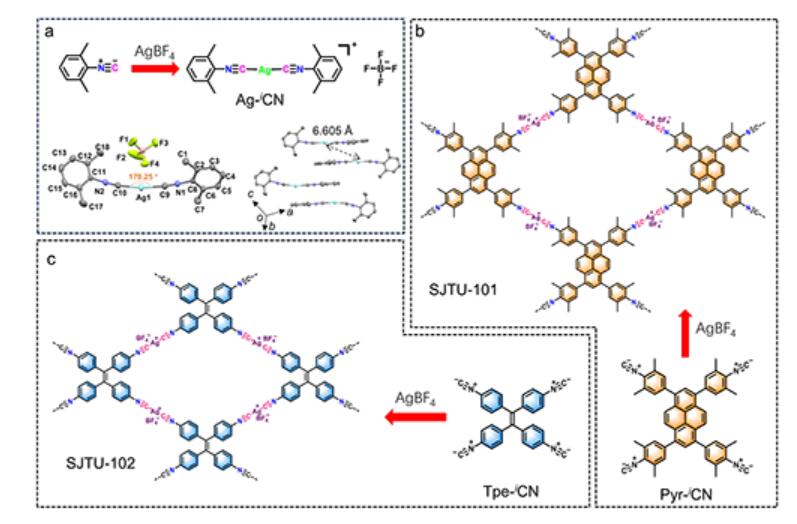

1) 合成实验:作者首先通过在室温下直接反应2-异腈-1,3-二甲基苯和四氟硼酸银来制备银-碳配位化合物(Ag-iCN)。通过单晶X射线衍射数据表征了其结构,发现具有准线性耦合和C-Ag-C键角为170.25°的特点。

2) 2D MOFs的合成:通过在室温下,使用四臂单体1,3,6,8-四(4-异腈基苯基)芘(Pyr-iCN)和4,4',4'',4'''-(乙炔-1,1,2,2-四基)四异腈苯(Tpe-iCN)与AgBF4在氯仿中的界面溶剂扩散反应制备了金属-碳键连的2D MOFs,分别命名为SJTU-101和SJTU-102。

3) 模型聚合物的合成:使用双臂异腈单体(Biph-iCN)通过相同的溶剂扩散方法制备了基于Ag-碳配位的模型线性聚合物(Biph-Ag)。

4) 结构表征实验:使用傅里叶变换红外光谱(FT-IR)、拉曼光谱、固态13C核磁共振(NMR)光谱和X射线光电子能谱(XPS)来研究化学结构。

测试分析:

1) 化学结构表征:FT-IR光谱显示Ag-iCN模型化合物的特征吸收峰在2183 cm−1,表明了银-异腈配位键(–N≡C–Ag)的存在。拉曼光谱和固态13C NMR谱进一步确认了Ag+和iCNs之间的配位。

2) XPS分析:C1s XPS谱峰显示了异腈碳在与Ag+配位后发生了明显的化学位移,确认了iCN基团与Ag+的成功键合。

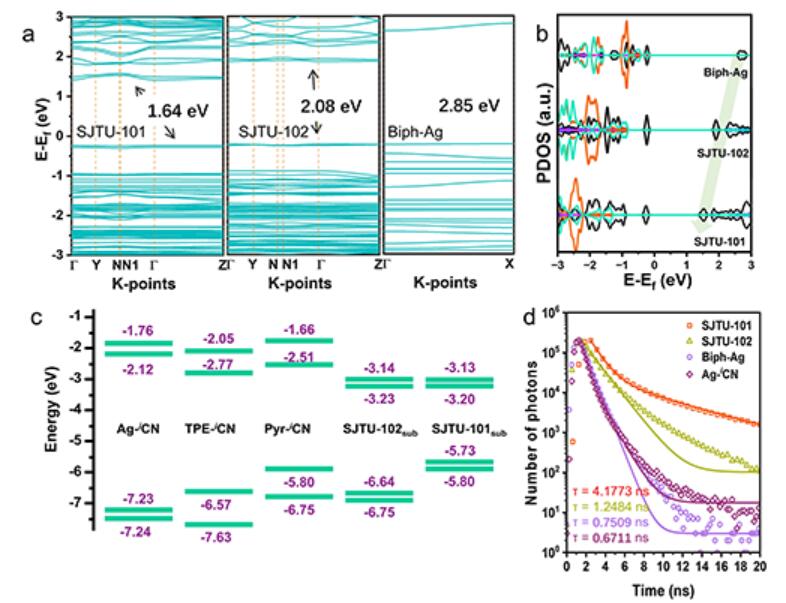

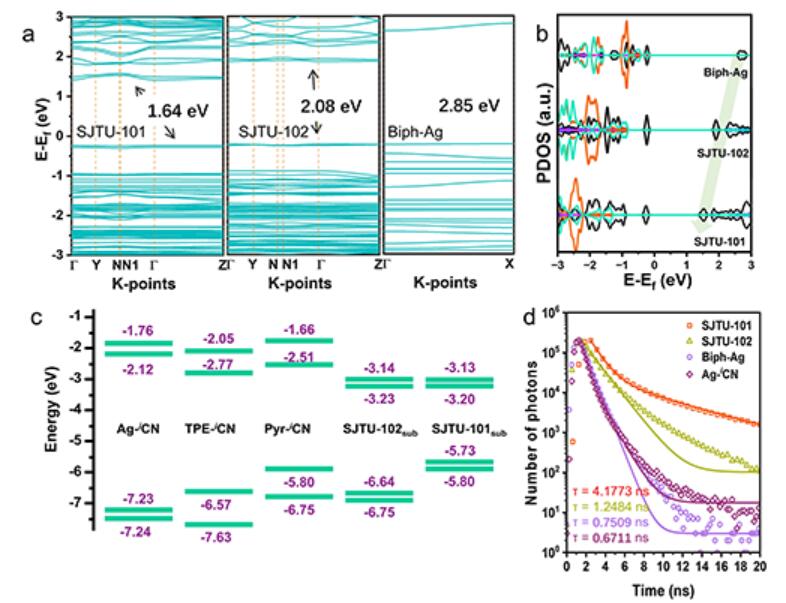

3) XANES和EXAFS分析:显示SJTU-101和SJTU-102的Ag处于+1价和0价之间,表明了iCN基团向Ag+的电子离域化。

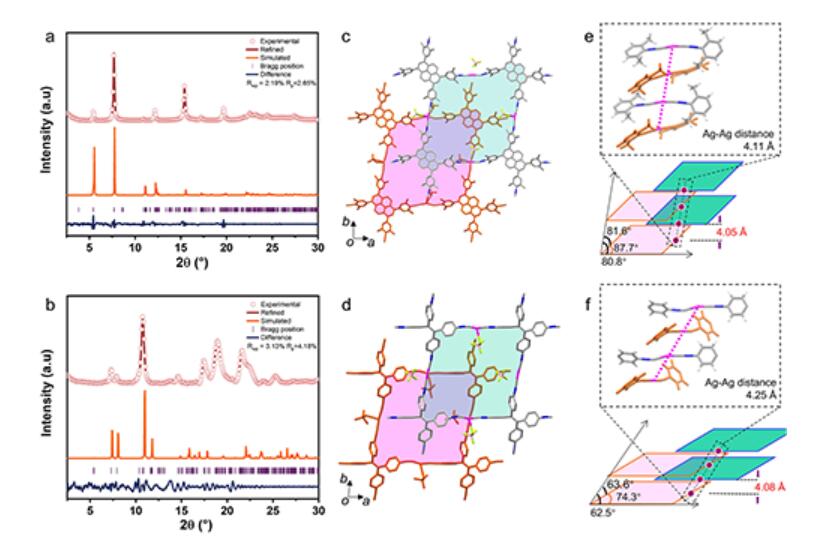

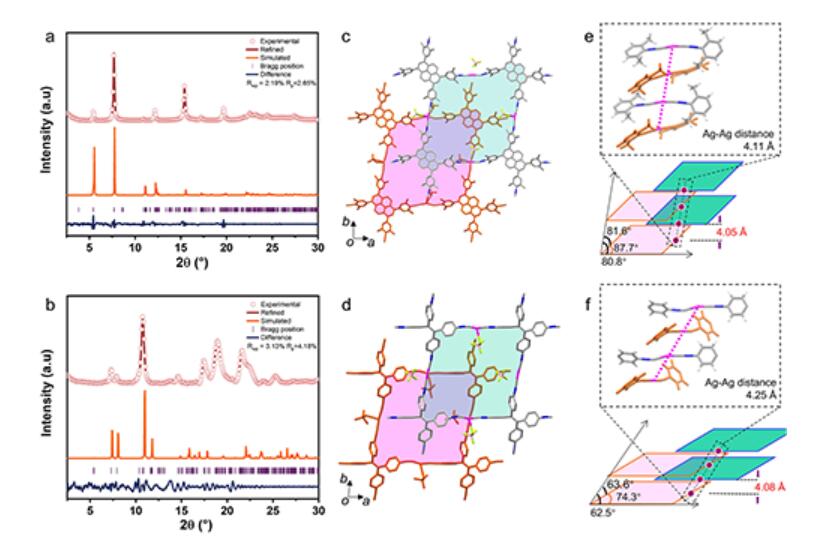

4) WAXS分析:显示了SJTU-101和SJTU-102的晶体结构和AB交错堆叠模式。

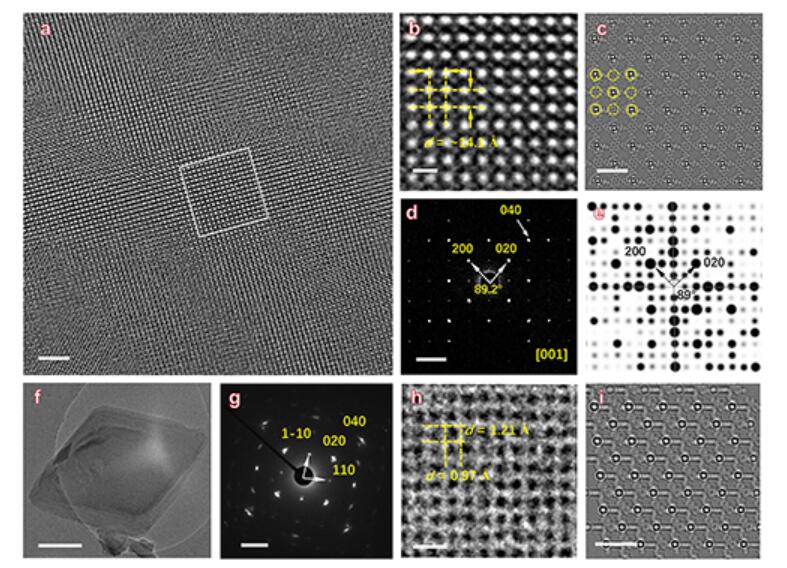

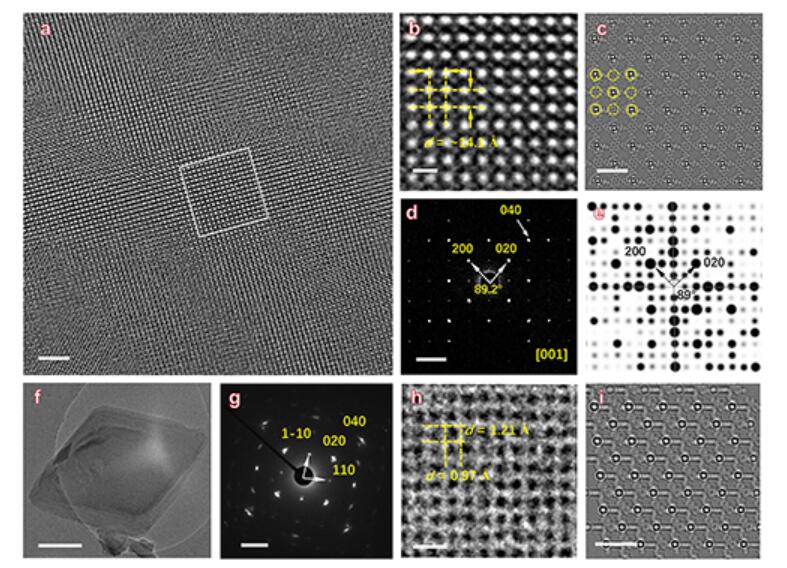

5) 形貌表征:SEM和HRTEM图像显示SJTU-101形成角状块体结构,而SJTU-102则形成薄片状的菱形片。

6) 孔隙性质分析:BET比表面积测试显示SJTU-101的比表面积为97.0 m²g–1,SJTU-102的比表面积为36.6 m²g–1,孔径分别为1.69 nm和1.48 nm。

7) 热稳定性测试:TGA显示SJTU-101和SJTU-102在300°C以下具有良好的热稳定性。

8) 电导率测试:通过二探针法测量了SJTU-101和SJTU-102的电子电导率,分别为2.11 × 10−7 S m−1和4.88 × 10−7 S m−1。

9) 电催化活性测试:在0.1 M KHCO3溶液中评估了SJTUs对CO2还原反应(CO2 RR)的电催化活性。SJTU-101表现出较高的CO法拉第效率(FE CO)和更大的电流密度。

10) 原位红外光谱(ATR-IR)和拉曼光谱:用于研究SJTUs在CO2还原过程中的动态反应机理。

总结:

1) 本研究成功合成了基于银-碳键的二维MOFs,具有优异的电催化性能。在电催化CO2还原方面,SJTU-101表现出了超过92%的法拉第效率,远高于现有材料,并且具有良好的稳定性和选择性。

2) 它们在二氧化碳电化学还原反应中表现出了对CO2和*COOH在异腈基团活性碳位点上的优先吸附,而非仅在银位点上,这归因于异腈的σ-给电子作用及其配位到金属的电荷转移效应。

3) 进一步优化这些2D MOFs的结构,以提高其在实际应用中的稳定性和效率。探索这些MOFs在其他有害化学物质检测中的应用,以及它们在环境监测和工业过程中的潜在用途也极具价值。

Two-Dimensional Silver–Isocyanide Frameworks

Two-Dimensional Silver–Isocyanide Frameworks

文章作者:Kaiyue Jiang, Pu Yan, Pengfei Shi, Jichao Zhang, Xinyu Chai, Yunfei Wang, Chenhui Zhu, Chongqing Yang, Chenbao Lu, Yi Liu, Kecheng Cao, Xiaodong Zhuang,

DOI: 10.1002/anie.202417658.

文章链接:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/anie.202417658

本文为科研用户原创分享上传用于学术宣传交流,具体内容请查阅上述论文,如有错误、侵权等请联系修改、删除。未经允许第三方不得复制转载。