首页 >

行业动态 > 【新COF结构】多磷酸盐共价有机骨架

【新COF结构】多磷酸盐共价有机骨架

摘要:

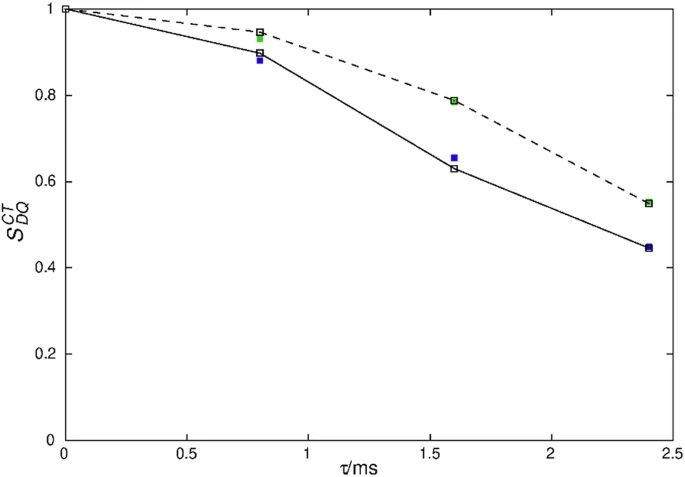

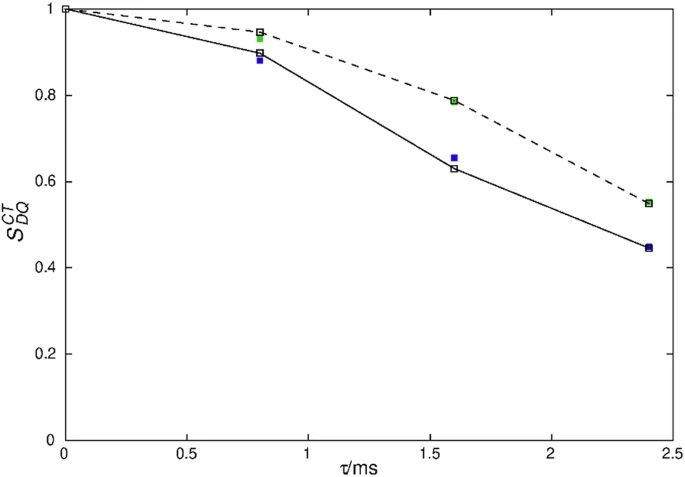

Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf的Gündoğ Yücesan和University of Siegen的Jörn Schmedt auf der Günne等报道的本篇文章(Nat Commun 2024, 15, 7862 )中报道了通过P-O-P键合构建的聚磷酸酯共价有机框架(COFs)。这些材料是通过单步缩合反应合成的,该反应是由苯基磷酸和四(对苯基磷酸)卟啉通过简单的加热其氢键前体而形成的,无需使用化学试剂。在210°C以上,由于P-O-P键的低聚化,材料转变为非晶微孔聚合物结构,这一过程通过恒时固态双量子31P核磁共振实验得到证实。聚磷酸酯COF在气体吸附测量中表现出良好的水和水蒸气稳定性,以及在0.5 M Na2SO4水溶液中的电化学稳定性。报道的COF家族通过提供适用于水和电解质中的稳定微孔COF,填补了文献中的一个显著空白。此外,我们还为COF合成提供了一种可持续的合成路线。COF的狭窄孔道有效地捕获了CO2。

研究背景:

1)在工业应用中,特别是在水和电解质中,开发稳定且具有选择性的微孔材料是一个重要且具有挑战性的课题。

2)尽管已有多种稳定的COFs被报道,但在水和水蒸气存在下的热稳定性和化学稳定性仍然是研究的热点。

3)本文作者在现有研究的基础上,通过引入聚磷酸酯结构,不仅提高了COFs的稳定性,还通过调控孔径和孔道性质,增强了对CO2的捕获能力,为气体吸附和分离提供了新的策略。

实验部分:

1. 聚磷酸酯COF的合成:

- 将苯基磷酸和四(对苯基磷酸)卟啉按照1:1的摩尔比混合,加入到去离子水中,搅拌均匀形成均匀溶液。

- 将溶液转移到聚四氟乙烯衬里的高压反应釜中,加热至180°C并保持24小时。

- 冷却至室温后,通过离心分离出固体产物,用甲醇和去离子水依次洗涤,最后在60°C真空干燥12小时,得到聚磷酸酯COF。

2. 材料的热稳定性测试:

- 取适量合成的聚磷酸酯COF样品,放入热重分析仪中,从室温以10°C/min的速率升至600°C,记录质量变化曲线。

- 通过质谱联用监测在加热过程中释放的挥发性物质,分析材料的热分解行为。

3. 材料的化学稳定性和电化学稳定性测试:

- 将聚磷酸酯COF样品在沸水中处理1小时,观察其颜色和形态变化,评估化学稳定性。

- 制备分散在去离子水中的聚磷酸酯COF悬浮液,滴涂在玻璃碳电极上,用于电化学工作站进行电化学稳定性测试。

分析测试:

1. 固态核磁共振(NMR):

- 使用7.04 T磁场的NMR谱仪,对加热至不同温度的聚磷酸酯COF样品进行31P MAS NMR测试。

- 测试结果显示,在220°C加热后,31P NMR谱中出现了新的峰,表明P-O-P键的形成。

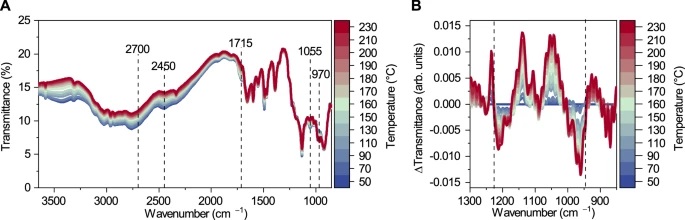

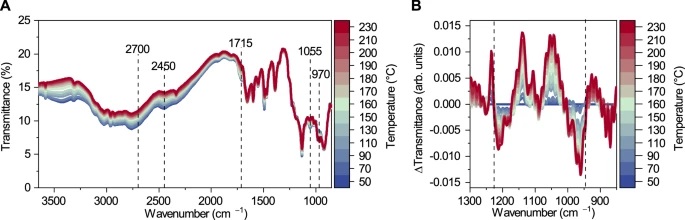

2. 傅里叶变换红外光谱(FT-IR):

- 对原始和加热处理后的聚磷酸酯COF样品进行FT-IR测试,记录在4000-400 cm−1范围内的红外吸收光谱。

- 测试结果表明,在加热至270°C后,P=O和P-O-P键的特征吸收峰发生变化,证实了聚磷酸酯的形成。

3. X射线光电子能谱(XPS):

- 对聚磷酸酯COF样品进行XPS分析,得到C, N, O, P元素的高分辨率谱图。

- XPS结果显示,P 2p峰位于133.5 eV和134.9 eV,分别对应于P-C和P-O键,证实了聚磷酸酯结构的存在。

4. 比表面积和孔隙结构分析:

- 使用BELSORP-max II仪器对聚磷酸酯COF进行氮气吸附-脱附等温线测试,计算比表面积和孔隙体积。

- 测试结果显示,聚磷酸酯COF的比表面积为450 m²/g,总孔隙体积为0.32 cm³/g。

5. 电化学稳定性测试:

- 在0.5 M Na2SO4水溶液中,对聚磷酸酯COF修饰的玻璃碳电极进行线性扫描伏安法测试,扫描速率为1 mV/s。

- 测试结果表明,聚磷酸酯COF在-0.6 V至+1.3 V的电位窗口内具有良好的电化学稳定性。

总结:

本文成功合成了一种新型的聚磷酸酯共价有机框架材料,该材料在温和条件下表现出优异的水和水蒸气稳定性,以及在水性电解质中的电化学稳定性。通过多种表征技术,证实了材料中P-O-P键的形成和低聚化过程,以及材料的微孔结构和CO2吸附能力。这些特性使得GTUB5-COF在气体吸附和分离领域具有潜在的应用价值。

展望:

本研究为开发新型稳定且具有选择性的微孔材料提供了新的思路。未来的研究可以进一步探索聚磷酸酯COFs在不同条件下的稳定性,以及在实际气体吸附和分离过程中的应用效果。此外,通过调整合成条件和后处理方法,可以进一步优化材料的孔径和孔道性质,以提高其在特定应用中的性能。

Polyphosphonate covalent organic frameworks

文章作者:Ke Xu, Robert Oestreich, Takin Haj Hassani Sohi, Mailis Lounasvuori, Jean G. A. Ruthes, Yunus Zorlu, Julia Michalski, Philipp Seiffert, Till Strothmann, Patrik Tholen, A. Ozgur Yazaydin, Markus Suta, Volker Presser, Tristan Petit, Christoph Janiak, Jens Beckmann, Jörn Schmedt auf der Günne & Gündoğ Yücesan

DOI:10.1038/s41467-024-51950-1

文章链接:https://www.nature.com/articles/s41467-024-51950-1

本文为科研用户原创分享上传用于学术宣传交流,具体内容请查阅上述论文,如有错误、侵权等请联系修改、删除。未经允许第三方不得复制转载。

选择分类