首页 >

行业动态 > 【Eu-MOF】具有N—H··π相互作用的铕基金属有机框架和自电化学发光的分子内能量转移机制

【Eu-MOF】具有N—H··π相互作用的铕基金属有机框架和自电化学发光的分子内能量转移机制

摘要:

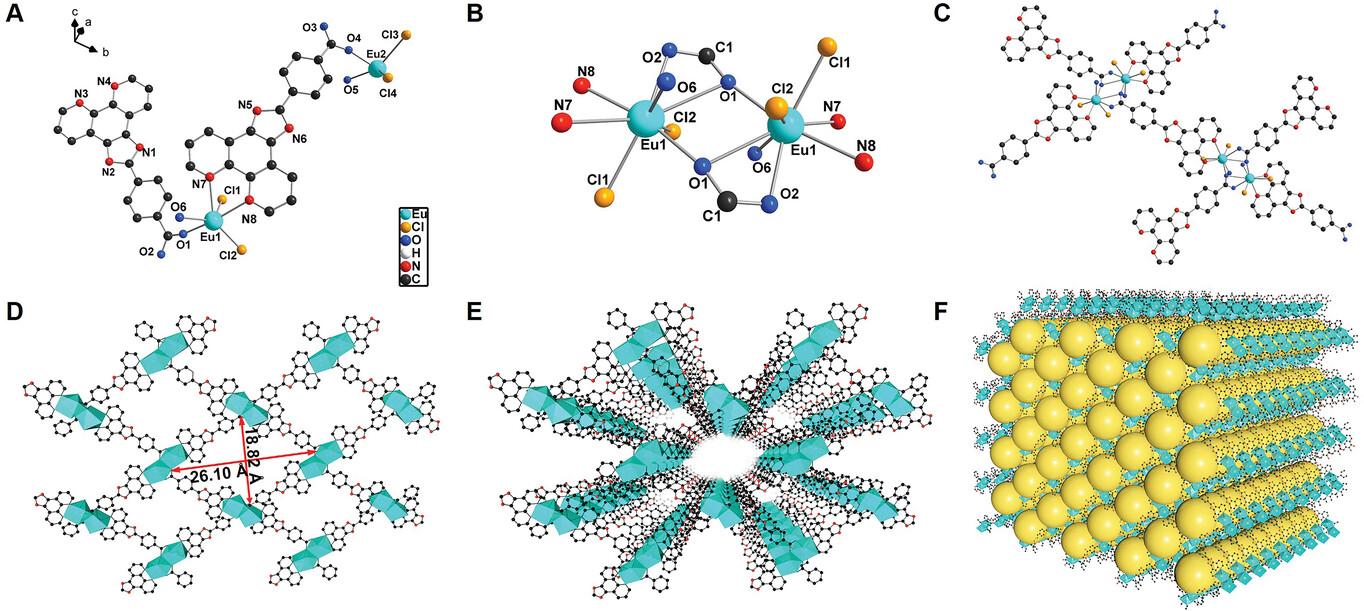

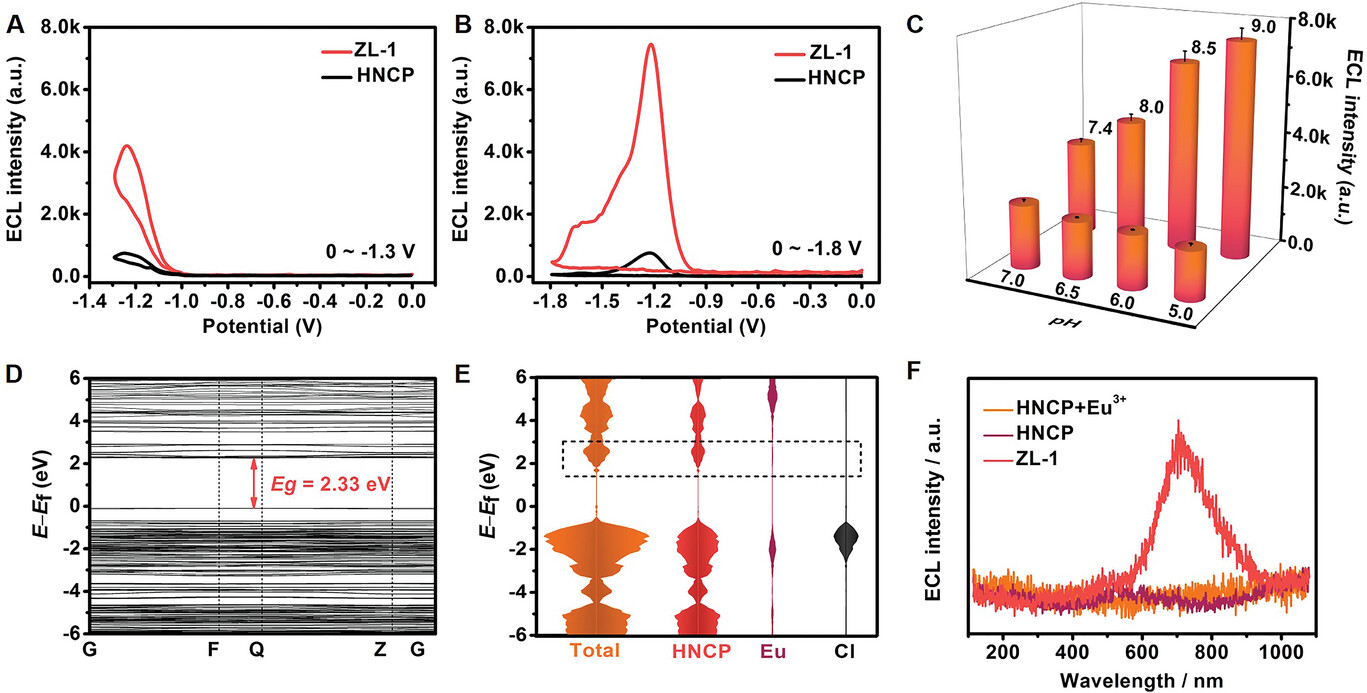

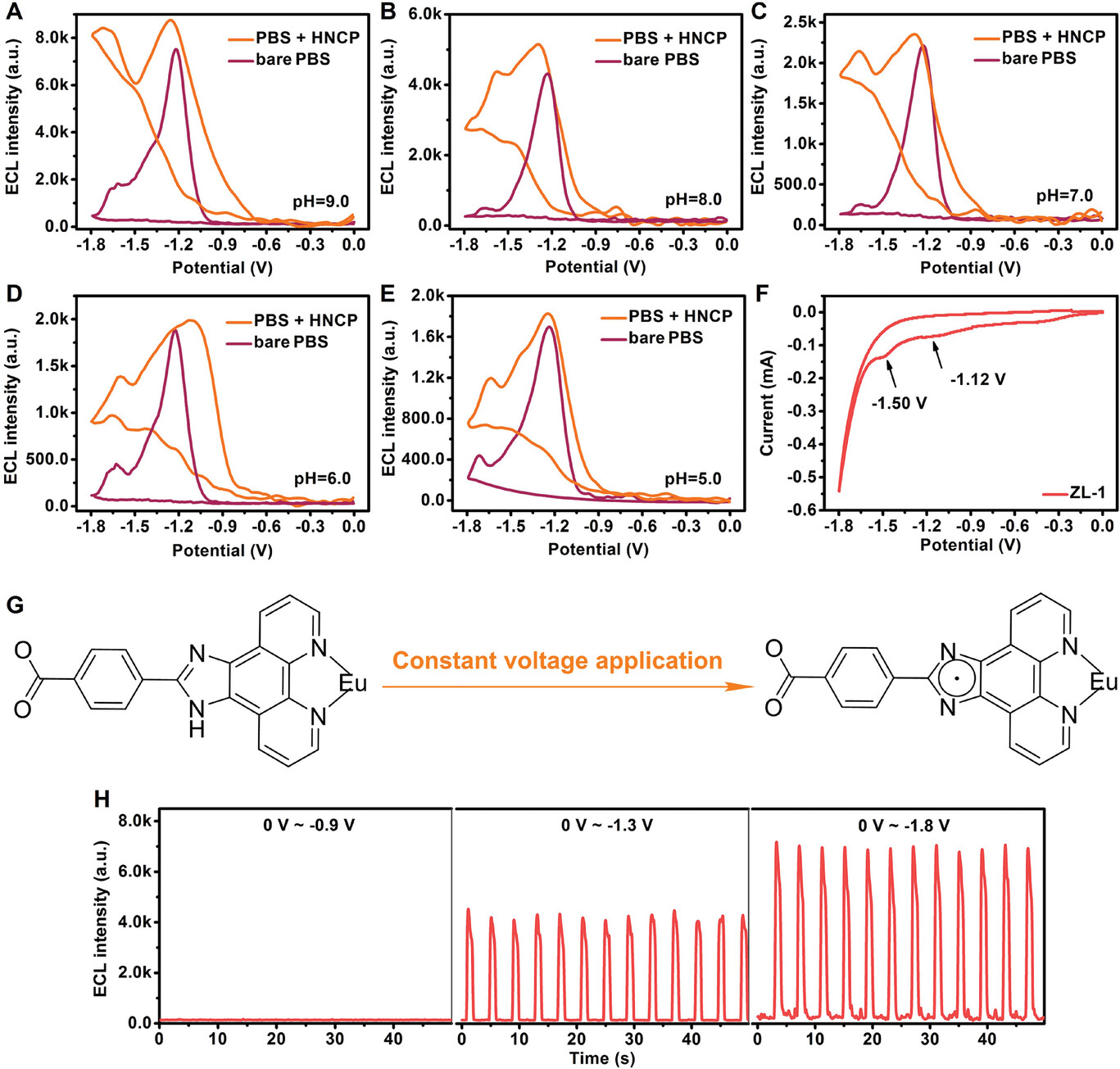

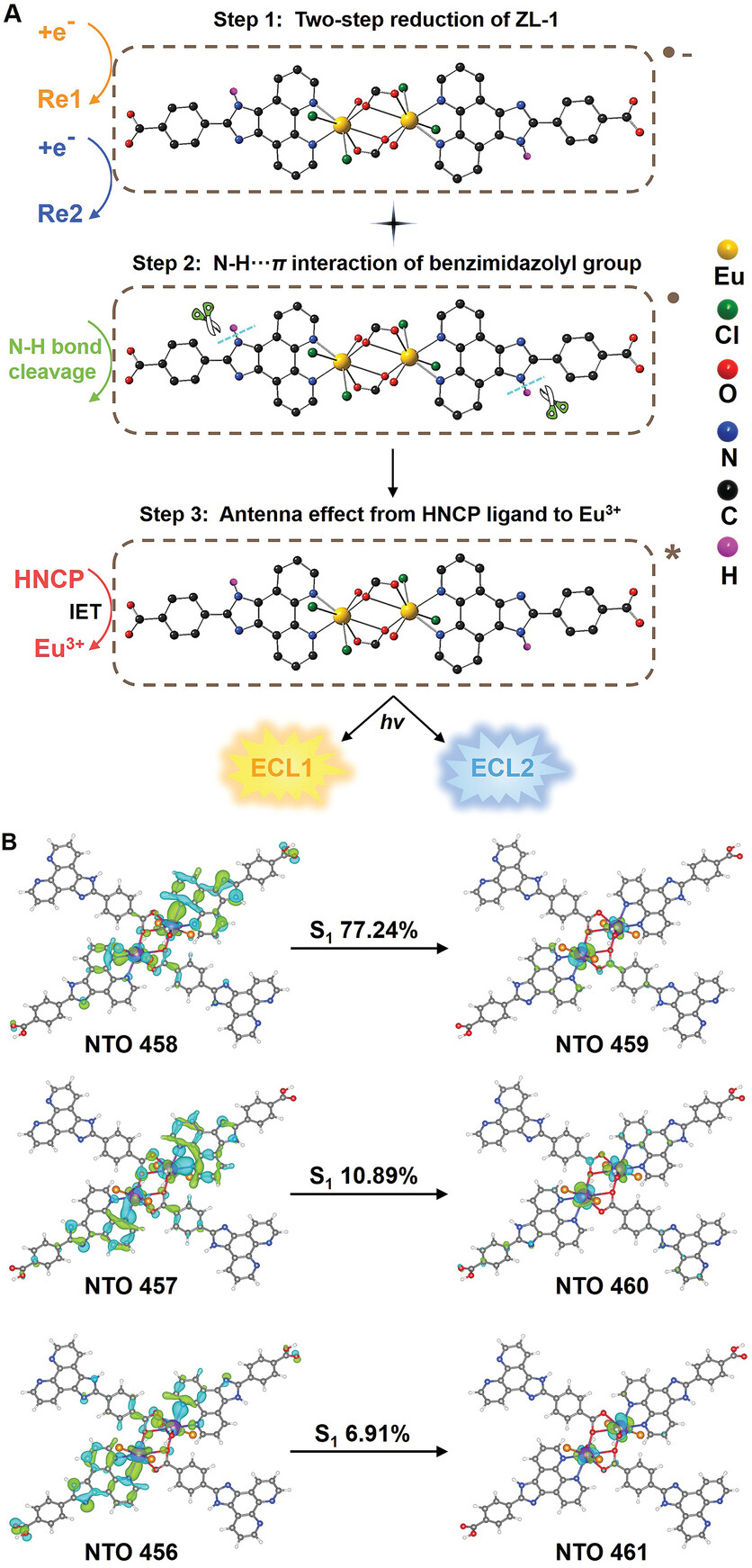

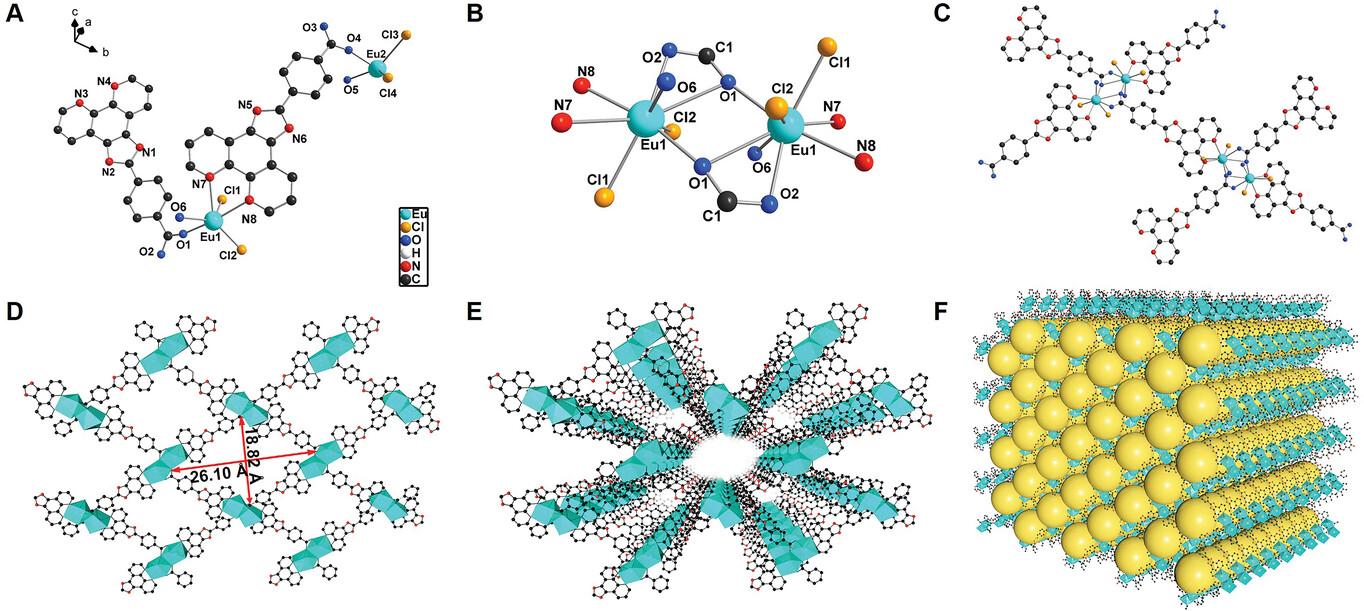

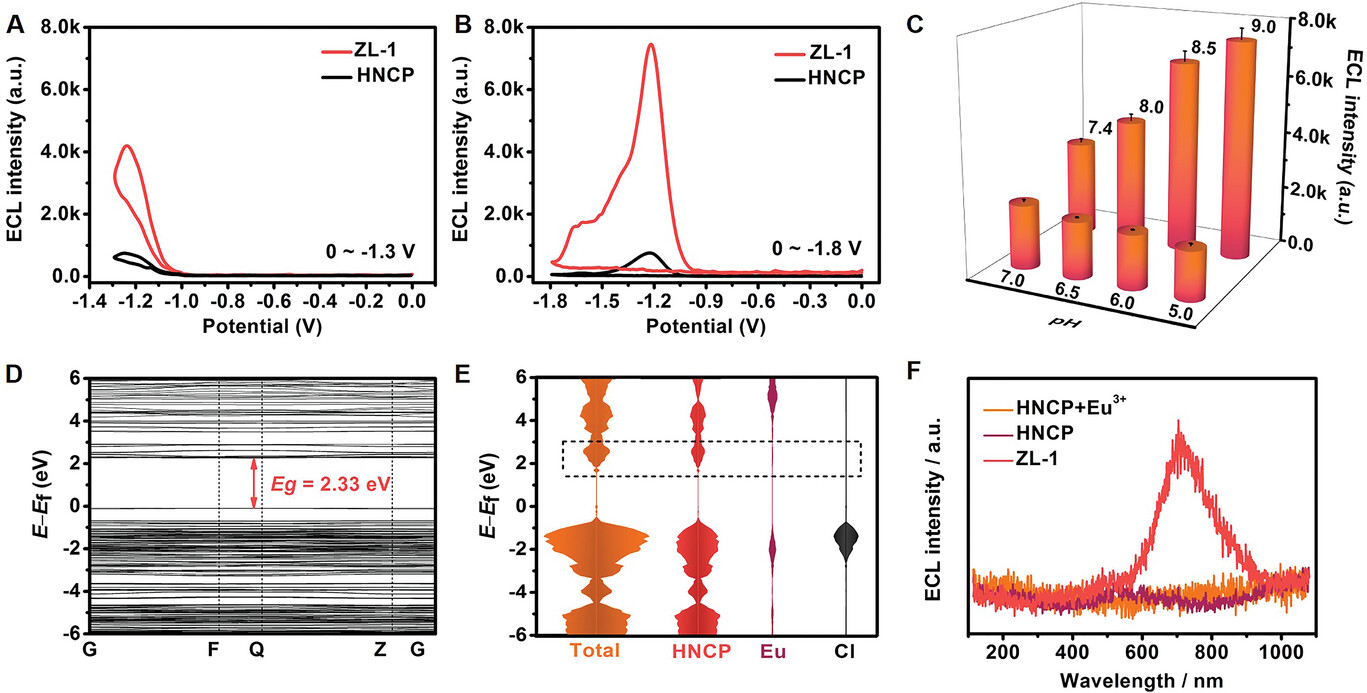

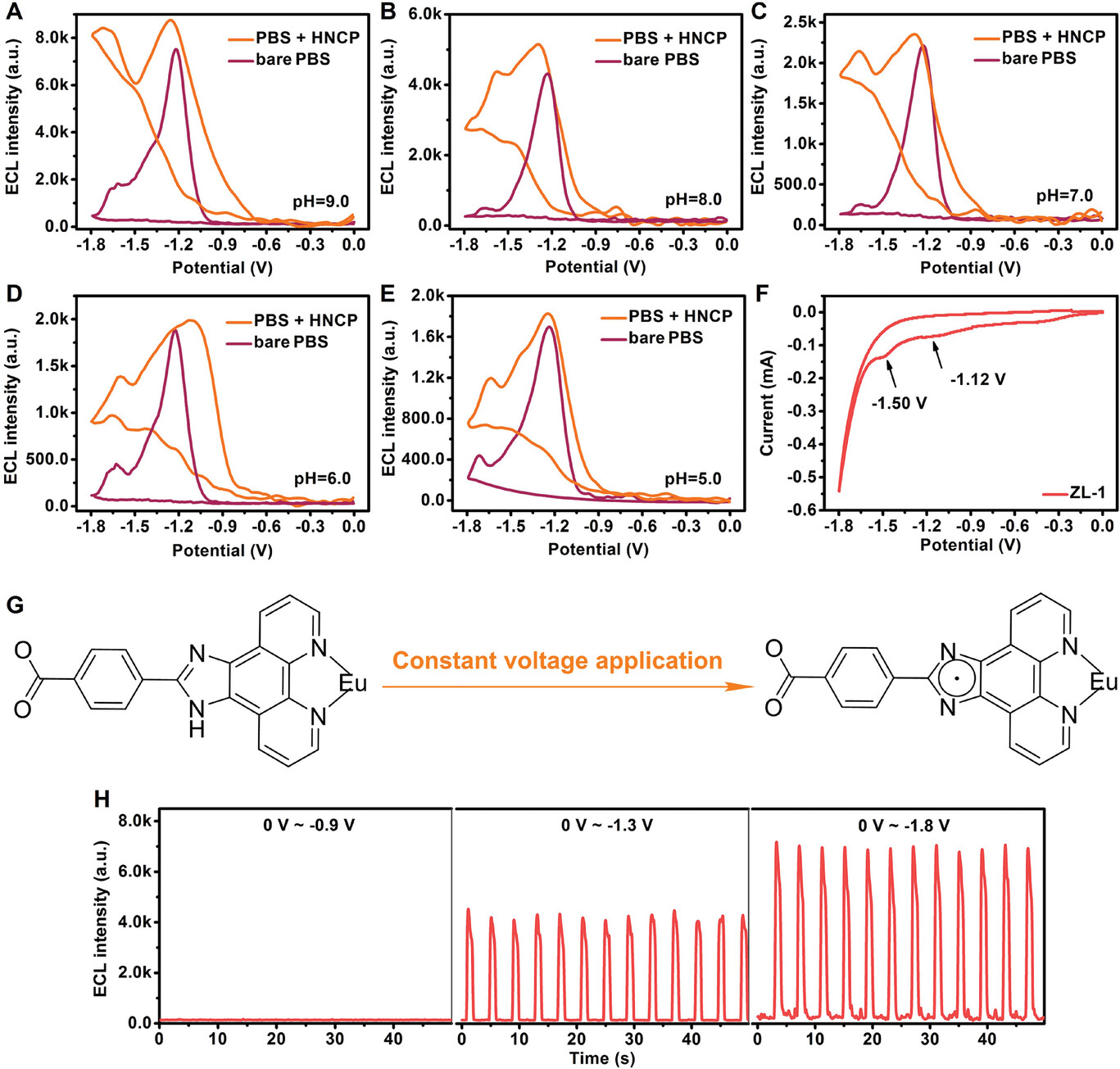

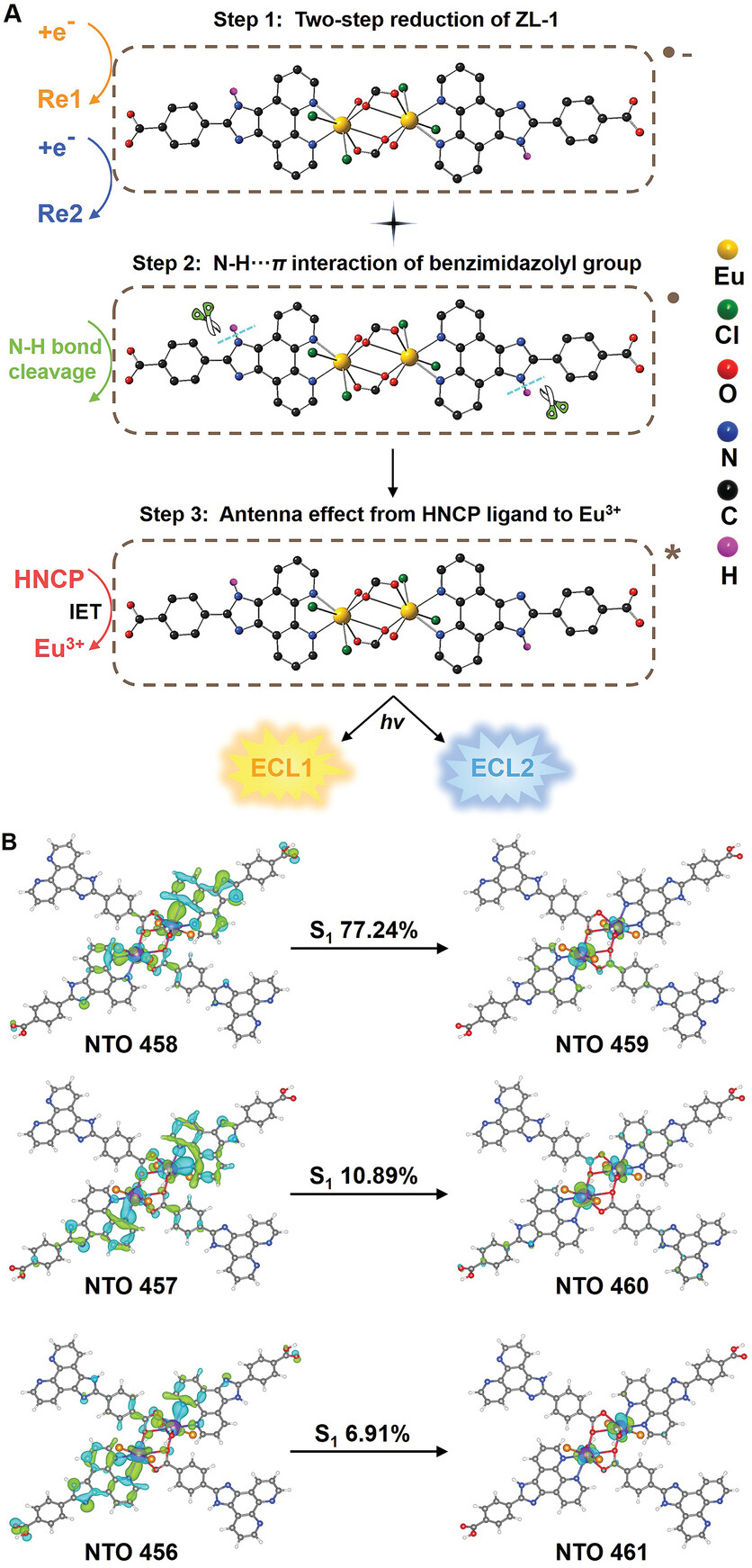

济南大学魏琴、吴丹和南京大学鞠熀先老师等报道的本篇文章(Adv. Funct. Mater. 2024, 2410886)中提出了一种新型的基于铕的金属-有机框架材料(Eu-MOF,命名为ZL-1),该材料以双核Eu2(COO)2簇为连接节点,通过苯并咪唑三齿配体2-(4-羧基苯基)-咪唑[4,5-f]-1,10-菲啶(HNCP)连接,实现了高效的自电化学发光(self-ECL)。在pH 9.0的磷酸盐缓冲溶液(PBS)中,无需额外的辅助试剂,ZL-1展现出两个阴极ECL发射峰,最大强度达到7500 a.u.,分别位于0至-1.8 V。在碱性条件下,苯并咪唑基团中的N-H键断裂可生成中性自由基ZL-1•。施加电压后,ZL-1可经历两次还原,形成ZL-1Re1•−和ZL-1Re2•−,随后与ZL-1•反应,通过HNCP向中心Eu3+的能量传递,产生激发态的ZL-1Re1*和ZL-1Re2*,实现ECL1和ECL2发射。通过循环伏安法(CV)和脉冲ECL测试,证明了HNCP单元的局部激发。通过密度泛函理论(DFT)计算和ECL光谱确认了激发和发光物种。这种设计方法将功能性配体与镧系金属离子作为3D结构的MOF进行自组装,扩展了ECL系统的应用范围,并促进了ECL过程机理的探索。

研究背景:

1. 电化学发光(ECL)技术因其低背景、宽动态范围和操作简便等优点,在临床诊断、药物筛选、食品和环境检测等领域受到极大关注。然而,发光体的性能在ECL设备效率中起着决定性作用,尤其是自ECL型发光体相较于辅助试剂型发光体,存在效率低下的问题。

2. 金属-有机框架(MOFs)因其自组装特性,在不同应用领域受到追捧。通过使用具有发光或猝灭性质的有机配体设计ECL型MOF,可以避免辅助试剂型发光体的问题,实现强ECL。

3. 作者选择了具有独特光物理性质的苯并咪唑基有机化合物作为配体,合成了一种新型Eu-MOF(ZL-1),并通过实验和理论计算,揭示了其自ECL机制,包括N-H键的断裂、两步电还原过程以及HNCP配体至Eu3+的分子内能量传递。

实验部分:

1. ZL-1的合成实验

- 称取0.1 mmol EuCl3·6H2O,0.05 mmol HNCP,和0.05 mmol 2,5-噻吩二羧酸,溶解在5 mL丙酮和1 mL水的混合溶剂中。

- 将混合溶液搅拌20分钟后,转移到聚四氟乙烯衬里的不锈钢高压釜中,190°C反应3天。

- 反应结束后,通过过滤、洗涤和干燥得到淡黄色晶体ZL-1。

2. ECL性能测试

- 将合成的ZL-1修饰在玻碳电极(GCE)上,制备ZL-1-GCE。

- 在pH 9.0 PBS中进行ECL测试,记录不同电位下的ECL强度-电位曲线。

3. 循环伏安法(CV)测试

- 使用ZL-1-GCE在0.1 M PBS中进行CV测试,扫描范围0 ∼ −1.8 V,记录ZL-1的还原峰。

4. 脉冲ECL(SP-ECL)测试

- 在pH 9.0 PBS中进行SP-ECL测试,研究ZL-1在不同电位下的ECL瞬态行为。

5. FTIR光谱分析

- 采用FTIR光谱仪对ZL-1在ECL测量前后的样品进行分析,观察N-H键的特征吸收峰变化。

6. 电子顺磁共振(EPR)实验

- 使用DMPO作为自由基清除剂,进行EPR实验,探究ZL-1•的产生。

分析测试:

1. X射线单晶衍射分析

- ZL-1的晶体结构分析显示其具有非对称单元,包含两个Eu(III)离子,两个NCP−阴离子,两个氯原子和两个水分子。

2. ECL强度-电位曲线

- ZL-1-GCE在0 ∼ −1.8 V范围内展现出两个ECL发射峰,最大强度为7500 a.u.,分别位于-1.22 V和-1.60 V。

3. CV测试结果

- ZL-1在0.1 M PBS中的CV曲线显示出两个还原峰,分别位于约-1.12 V和-1.50 V,与ECL1和ECL2信号相对应。

4. SP-ECL测试结果

- 在-1.3 V和-1.8 V电位下,ZL-1-GCE的SP-ECL瞬态显著增强,分别达到4400 a.u.和7500 a.u.,表明ZL-1的两步电还原过程。

5. FTIR光谱分析

- FTIR光谱中,ZL-1的N-H键特征吸收峰在ECL测量后减弱或消失,表明N-H键断裂生成ZL-1•。

6. EPR实验结果

- EPR实验观察到明显的峰,证实了ZL-1•的产生。

7. UV-vis吸收光谱

- ZL-1的UV-vis吸收光谱显示在286 nm和334 nm处的吸收峰发生红移,表明HNCP配体与Eu(III)离子成功配位。

8. 荧光寿命测量

- ZL-1中HNCP配体的荧光寿命缩短,而Eu3+的荧光寿命显著增加,表明从HNCP配体到Eu3+的能量传递效率为63%。

总结:

本文成功合成了一种新型的Eu-MOF(ZL-1),并揭示了其自ECL机制,包括N-H键的断裂、两步电还原过程以及HNCP配体至Eu3+的分子内能量传递。ZL-1在pH 9.0 PBS中展现出显著增强的ECL信号和较低的ECL电位,拓宽了工作环境的pH范围,对环境监测、生物和细胞免疫分析等领域的智能材料设计具有重要意义。此外,本研究为揭示材料内部ECL机制提供了合理的技术手段,并为通过功能化有机配体和中心金属离子与配体间的相互作用自组装自ECL MOFs提供了可行的思路。

展望:

本文的研究成果为自ECL材料的开发和应用提供了新的方向。未来的研究可以进一步探索ZL-1在不同环境条件下的稳定性和可重复使用性,以及其在实际环境监测和生物检测中的应用效果。此外,可以研究通过改变配体结构或引入其他金属离子来调节ZL-1的ECL性能,以实现更高效、更灵敏的检测。还可以深入研究ECL机制,特别是分子内能量传递过程,为设计新型高效ECL材料提供理论基础。

Europium-Based Metal–Organic Framework with N─H···π Interaction and Intramolecular Energy Transfer Mechanisms for Self-Electrochemiluminescence

文章作者:Lu Zhao, Xiang Ren, Yu Du, Zhongfeng Gao, Hongmin Ma, Huan Wang, Yuyang Li, Qin Wei, Huangxian Ju, Dan Wu

DOI:10.1002/adfm.202410886

文章链接:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adfm.202410886

本文为科研用户原创分享上传用于学术宣传交流,具体内容请查阅上述论文,如有错误、侵权等请联系修改、删除。未经允许第三方不得复制转载。