摘要:

1)本文(J. Mater. Chem. A, 2022,10, 881-890)探讨了一种用于超低压区域(400-10,000 ppm)CO2捕集的金属有机框架(MOF),该区域的CO2捕集对封闭空间的持续人工操作和减少天然气中CO2腐蚀至关重要但极具挑战性。

2)尽管许多MOFs已用于CO2捕集,它们通常忽视了形貌工程与扩散动力学的关系,且难以在超低压下桥接CO2吸附。本文成功制备了具有六面体形貌的吡嗪功能化钴MOF(1a′),通过集成形貌工程与孔功能化,实现了创纪录的微量CO2捕集性能(1.36 mmol g⁻¹在400 ppm,5.7 mmol g⁻¹在10,000 ppm),且在298 K下对CH4和N2显示出较弱的吸附行为。

3)1a′具有优越的CO2/CH4和CO2/N2分离性能,表现出较高的IAST选择性(15/85 CO2/N2为1454,50/50 CO2/CH4为494)。此外,1a′表现出改善的疏水性,CO2/H2O吸附比率为0.45,扩散选择性为17.7。突破实验表明,1a′可实现高纯度CO2(>96%),产生最大CO2产量(162和164.9升每千克,分别适用于18/85 CO2/N2和50/50 CO2/CH4)。建模模拟揭示了客体分子与框架之间的结构-性能关系。该工作展示了一种高级基准吸附剂,用于从烟气和天然气中捕集低浓度CO2。

研究背景:

1)行业问题:CO2作为主要温室气体,其浓度在2019年5月已超过414 ppm。

2)低浓度CO2捕集难点:烟气中CO2含量较低(7-15%),且与N2和H2O分离难度大。此外,天然气和垃圾填埋气中CO2的污染也亟待解决。

3)MOF材料研究:已有研究开发了不同类型的MOF材料,如ZU-16-Co、Mg-MOF等,在低浓度CO2捕集方面表现出一些性能。但大多数现有研究在CO2捕集方面面临选择性差、解吸和再生困难,以及形貌工程的忽视等问题。

4)本文创新:本文通过微波引导方法成功合成了吡嗪功能化的Co-MOF(1a′)纳米晶体,解决了传统方法中未配位金属位点与溶剂杂质共存的缺陷。同时,通过优化形貌和孔特性,提高了MOF的吸附性能和选择性。并且在高温和高湿条件下,Co-MOF(1a′)表现出优异的CO2捕集能力和抗水稳定性。

实验部分:

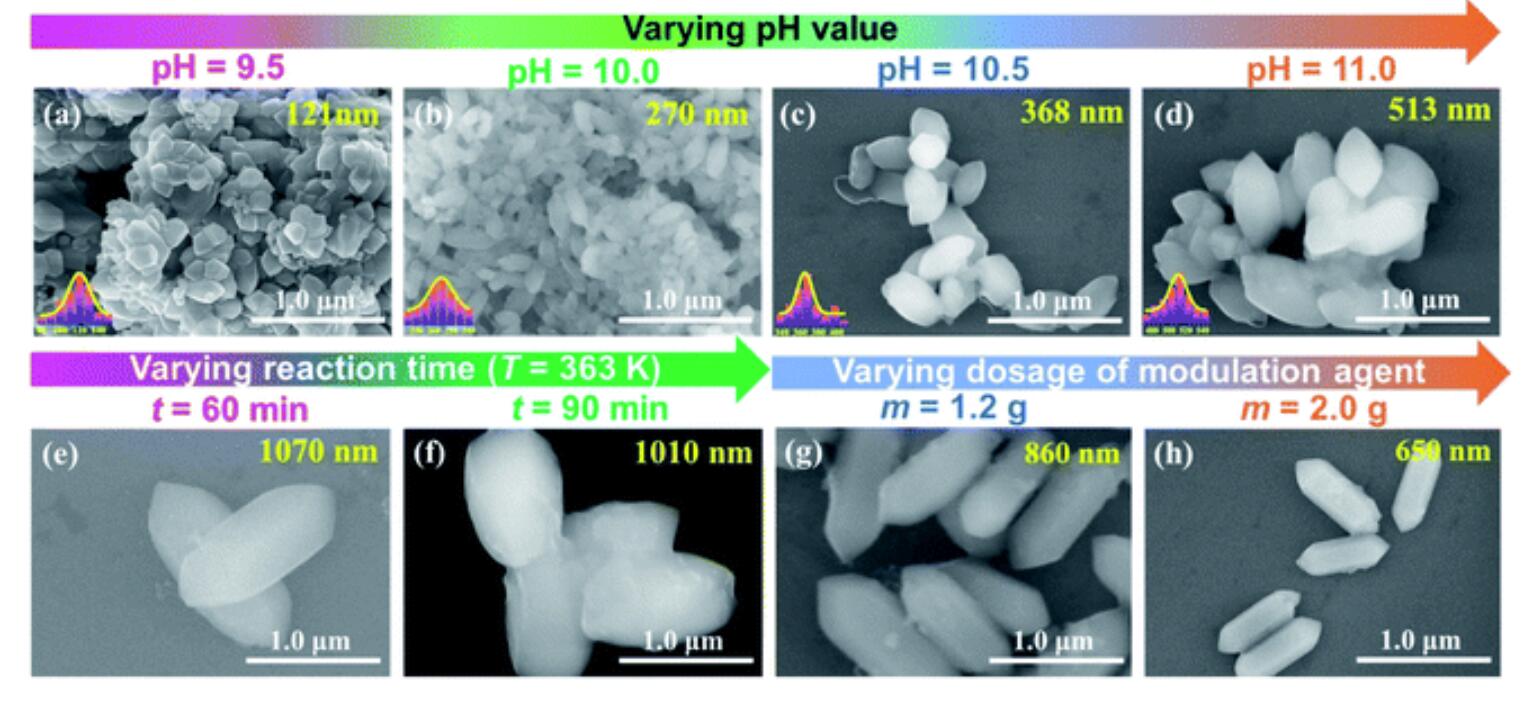

1)材料合成:使用了市售的试剂和溶剂,如硝酸钴六水合物、2,5-二羟基对苯二甲酸等通过微波引导方法和传统溶剂热方法分别合成了1、1a和1a′,并采用不同pH值调节和反应时间优化晶体形貌与大小,最终得到均一的双锥六棱柱形MOF。

2)对样品进行表面形貌、粉末X射线衍射(PXRD)、温度程序脱附(TPD)、氮吸附-脱附等表征。

3)吡嗪功能化:采用吡嗪蒸汽加热方式功能化1a,避免传统方法中溶剂杂质的配位问题,得到结构稳定的1a′。

4)吸附性能测试:1a′在400 ppm和10,000 ppm CO2条件下分别展现1.36 mmol g⁻¹ 和5.7 mmol g⁻¹ 的吸附能力。1a′的CO2/N2选择性达到1454,CO2/CH4选择性达到494,显著优于参考材料。

分析测试:

1)形貌与结构分析:SEM显示了不同pH条件下MOF的形貌变化。PXRD表明,所有材料的晶相一致。Rietveld精修分析揭示了1a′与1a相比具有扩展的晶格参数。

2)配位环境分析:XPS分析表明,吡嗪与Co2+位点的配位导致电子云密度迁移。1H NMR和ICP-OES等分析确认了吡嗪在1a′中的功能化比例。

3)孔分析:CO2吸附等温线表明,1a′的BET比表面积为1220 m² g⁻¹,比其他对照材料高。Horvath–Kawazoe方法得到的孔径分布显示,1a′的孔径集中在6.1 Å以内。

4)单组分吸附等温线与选择性分析:1a′在298 K下对CO2的吸附容量最高,达到5.70 mmol g⁻¹,比其他对照材料优越。进一步计算得出1a′对CO2/CH4和CO2/N2的吸附选择性分别为494和1454。

5)IAST选择性计算:通过双位点Langmuir-Freundlich模型对等温线进行拟合,计算出1a′对等摩尔CO2/CH4和CO2/N2混合物的选择性分别为494和1454,显著优于其他先进材料。

6)水分子竞争吸附测试:在298 K下,1a和1a′对H2O的吸附曲线表明,1a′的CO2/H2O吸附比为0.45,较其他基准材料有明显提升。

7)扩散常数评估:1a′的CO2扩散常数为19.1 × 10⁻¹⁵ m² s⁻¹,高于1a的3.68 × 10⁻¹⁵ m² s⁻¹。结合模拟数据,发现1a′的扩散选择性(DM,CO2/DM,H2O)显著高于1a。

8)吸附构型与结合机制的探索:通过GCMC模拟和DFT计算,探讨了CO2与MOF框架的相互作用,揭示了多重相互作用位点对CO2吸附的贡献。

总结:

1)成功制备了吡嗪功能化的Co-MOF 1a′,显著提高了CO2捕集性能。较高的选择性和扩散选择性使其在实际应用中具有潜力。

2)通过综合表征和模拟研究,揭示了结构与性能之间的关系,为未来MOF设计提供指导。

展望:

1)进一步讨论MOF在工业级别大规模制备中的可行性。

2)材料长期稳定性需要考察,尤其在高湿度和高压环境下的长期使用效果有待进一步验证。进行更复杂环境下的测试,以验证MOF在实际工业条件中的稳定性和性能。

Synergic morphology engineering and pore functionality within a metal–organic framework for trace CO2 capture† Check for updates

文章作者:Peng Hu, Hao Liu, Hao Wang, Jie Zhou, Yongqing Wang and Hongbing Ji

DOI:10.1039/D1TA09974D

文章链接:https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2022/ta/d1ta09974d