首页 >

行业动态 > 【MOF负载量子点】:用于光致发光传感的二维金属-有机框架固定石墨烯量子点

【MOF负载量子点】:用于光致发光传感的二维金属-有机框架固定石墨烯量子点

摘要:

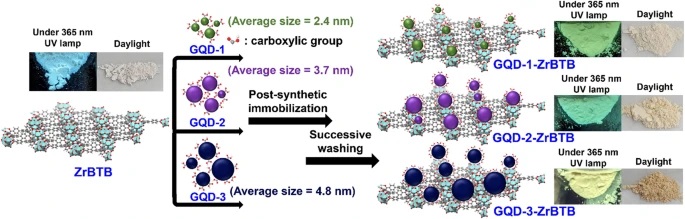

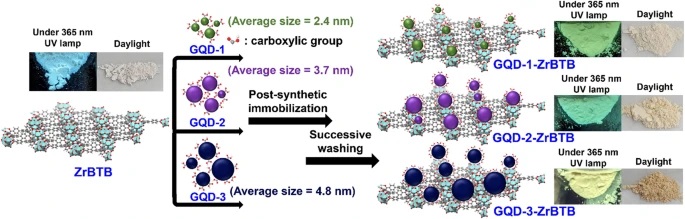

National Cheng Kung University Chung-Wei Kung等报道的本篇文章(Commun Chem 7, 108 (2024))中开发了一种在固体载体上固定石墨烯量子点(GQDs)的方法,以防止GQDs聚集并便于分离和回收。通过后合成协调,将空间分散的GQDs固定在二维(2D)和水稳定的锆基金属-有机框架(MOF)中。与原始GQDs不同,固定在2D MOF片上的GQDs在悬浮液和干粉中均显示出光致发光。研究了MOF固定GQDs在水中的化学和光致发光稳定性,并展示了固定GQDs在光致发光检测铜离子中的应用。这些发现为使用2D MOFs作为平台进一步固定具有各种尺寸和独特化学功能的GQDs提供了新的可能性。

研究背景:

1. 石墨烯量子点(GQDs)在固体粉末形式下的聚集会导致荧光猝灭,限制了其在固体形式下的直接应用。

2. 将GQDs固定在固体载体上,如介孔二氧化硅或聚合物,已成为克服GQDs挑战的有吸引力的策略。

3. 作者利用二维(2D)锆基金属-有机框架(Zr-MOF)作为平台,通过后合成方法固定GQDs,这是首次报道由2D MOF和GQDs组成的复合材料。

实验部分:

1) 合成GQDs:作者通过微等离子体在常温条件下使用不同的前驱体(焦磷酸、壳聚糖和2-苯基苯酚)合成了三种不同尺寸的GQD材料,命名为“GQD-1”,“GQD-2”和“GQD-3”。

2) 合成ZrBTB:通过溶剂热法合成了二维(2D)和水稳定的锆基金属-有机框架(MOF),即ZrBTB,并使用苯甲酸作为调节剂。通过酸处理去除所有苯甲酸配体,从而在2D MOF片上获得可访问的-OH/-OH2配体。

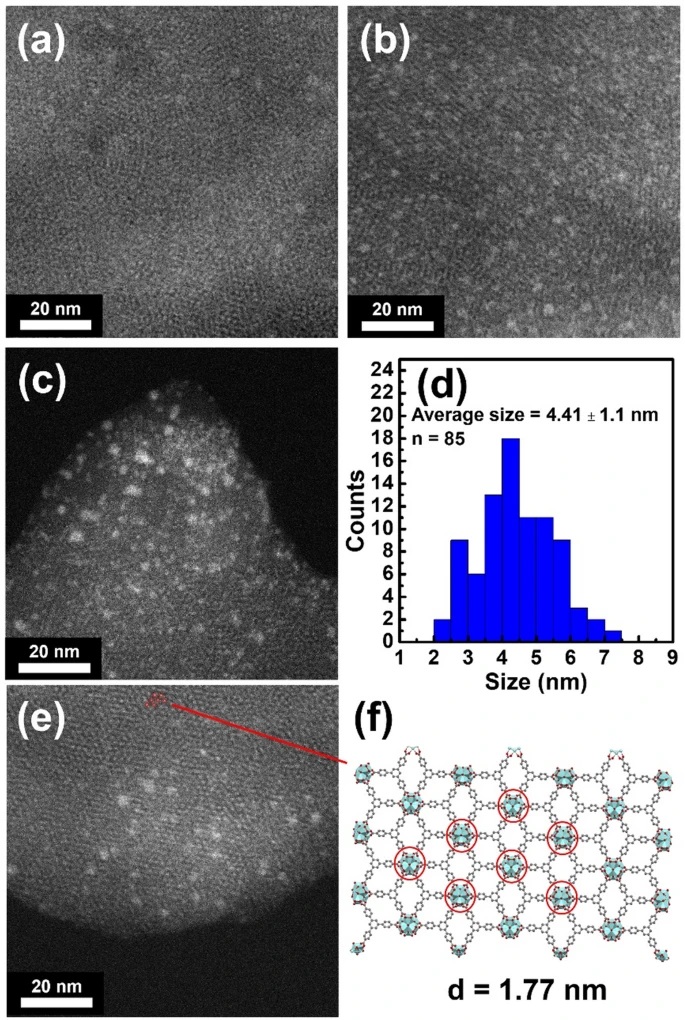

3) 后合成修饰(PSM):将ZrBTB粉末分散在GQD溶液中,通过室温下24小时的相互作用,实现了GQDs在ZrBTB分子片上的后合成固定。

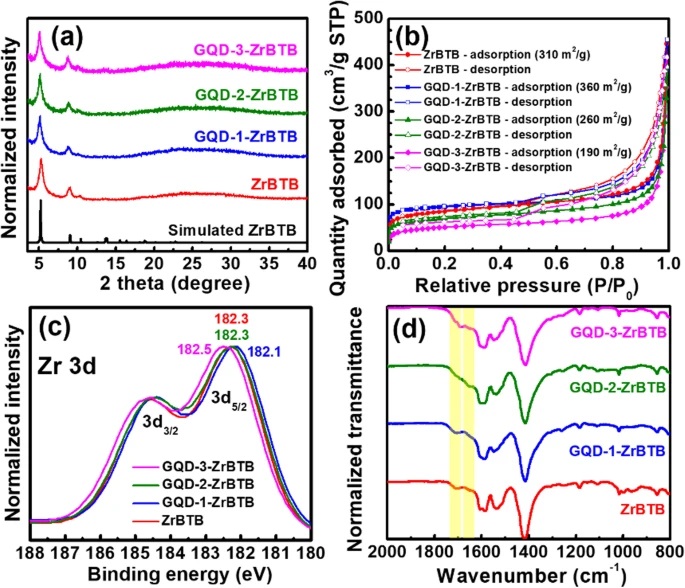

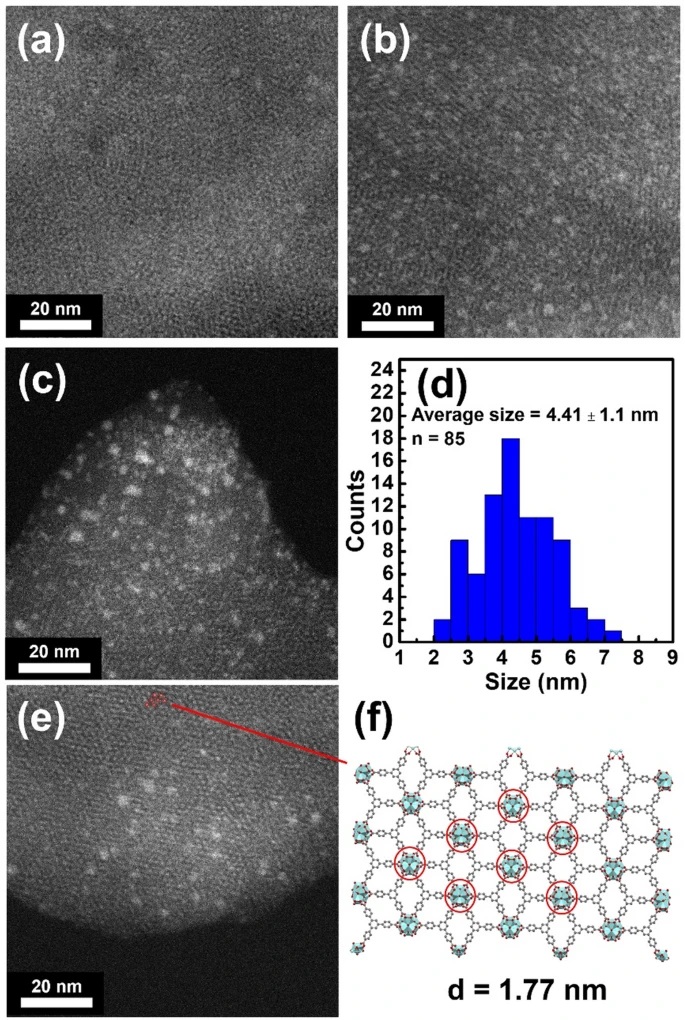

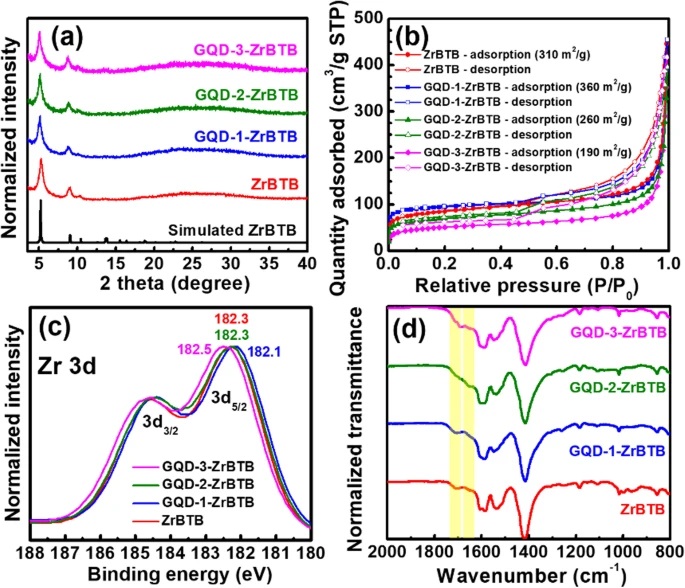

4) 材料表征:使用粉末X射线衍射(PXRD)、氮气吸附-脱附等温线、X射线光电子能谱(XPS)和傅里叶变换红外光谱(FTIR)等技术对合成的MOF基材料进行了详细的结构和组成表征。

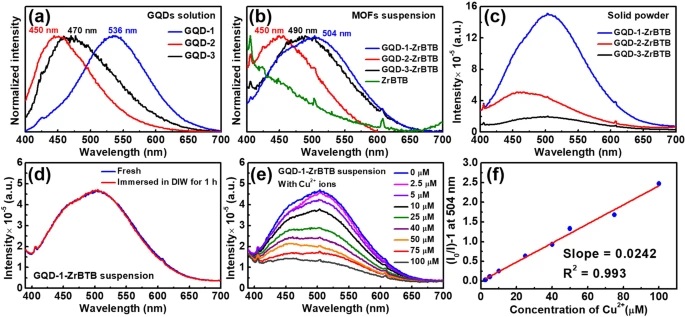

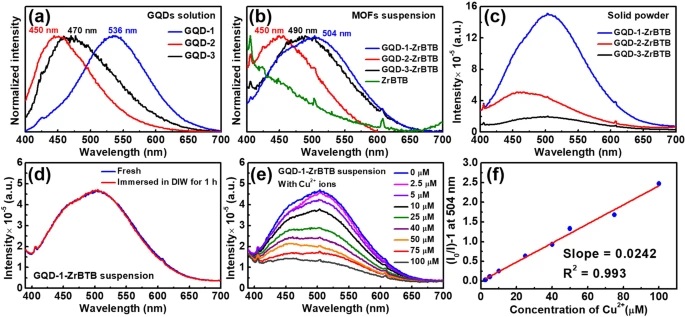

5) 光致发光(PL)性能测试:对所有GQD溶液和MOF基材料的悬浮液进行了PL光谱测试,评估了GQDs在MOF中的光致发光稳定性。

6) 铜离子检测:使用GQD-1-ZrBTB作为检测铜离子的传感材料,通过PL光谱变化评估了其对铜离子的检测能力。

分析测试:

1) 结构表征:PXRD模式显示了所有MOF基材料的结晶性,且在GQDs安装后,ZrBTB的结晶性得以保持。氮气吸附-脱附等温线显示了所有材料的微孔性质,BET比表面积分别为310、360、260和190 m2/g。

2) XPS分析:GQD-1和GQD-3在ZrBTB中的固定导致Zr 3d峰的负移和正移,表明GQDs与ZrBTB的六连接节点成功配位。

3) FTIR光谱:GQD-2-ZrBTB的FTIR光谱中,末端羧基的峰减弱,且在1657 cm−1处出现了一个新的峰,这与ZrBTB的边缘羧酸盐基团和GQD-2的氨基之间的配位有关。

4) PL性能测试:GQD-1-ZrBTB、GQD-2-ZrBTB和GQD-3-ZrBTB悬浮液的PL光谱显示,与原始GQD溶液相比,最大发射波长发生了蓝移和红移,且在固态形式下仍保持了PL特性。

5) 铜离子检测:GQD-1-ZrBTB对Cu2+的检测显示出明显的荧光猝灭现象,建立了2.5-100 μM的线性检测范围,Stern-Volmer常数为24200 M−1。

总结:

本研究展示了一种在2D锆基金属-有机框架上后合成固定GQDs的方法,制备了具有光致发光性能的MOF-GQD复合材料。该方法具有普适性,可用于固定不同尺寸和功能的GQDs。固定在MOF上的GQDs在干粉状态下仍保持发光特性,且在水中稳定。此外,GQD-1-ZrBTB复合材料在检测Cu2+离子时表现出良好的选择性和灵敏度。

展望:

1. 未来可以进一步优化GQDs在MOF上的固定方法,提高固定效率和均匀性。

2. 未来可以深入研究GQDs在MOF上的光致发光机制,以及与MOF结构和功能的关联。

3. 未来可以探索MOF-GQD复合材料在其他离子或分子传感中的应用。

Two-dimensional metal–organic framework for post-synthetic immobilization of graphene quantum dots for photoluminescent sensing

文章作者:You-Liang Chen, Darwin Kurniawan, Meng-Dian Tsai, Jhe-Wei Chang, Yu-Na Chang, Shang-Cheng Yang, Wei-Hung Chiang & Chung-Wei Kung

DOI:10.1038/s42004-024-01192-5

文章链接:https://www.nature.com/articles/s42004-024-01192-5

本文为科研用户原创分享上传用于学术宣传交流,具体内容请查阅上述论文,如有错误、侵权请联系修改、删除。未经允许第三方不得复制转载。