摘要:

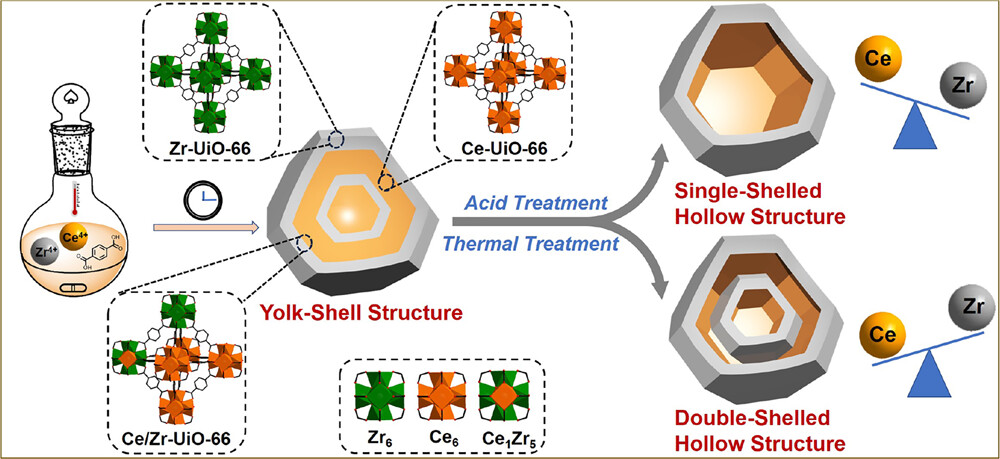

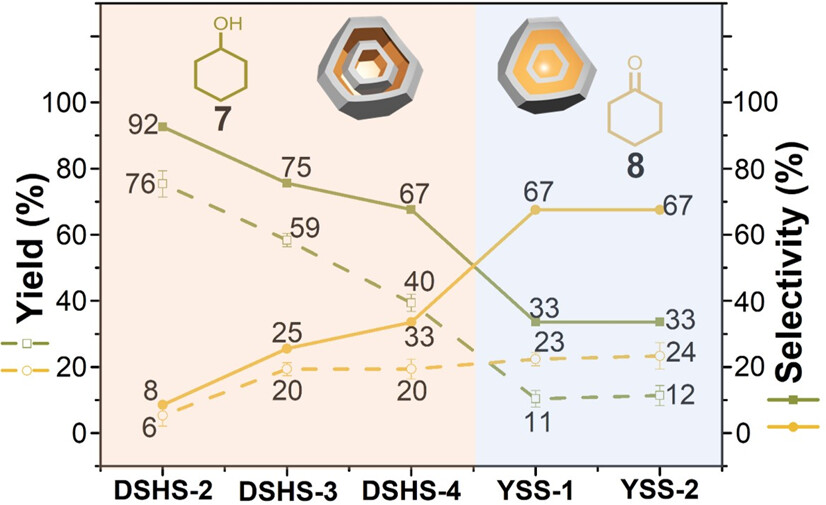

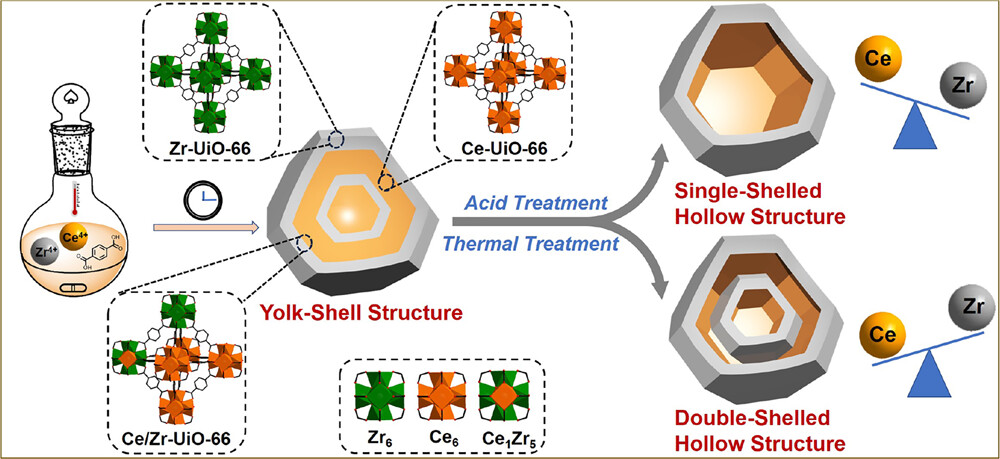

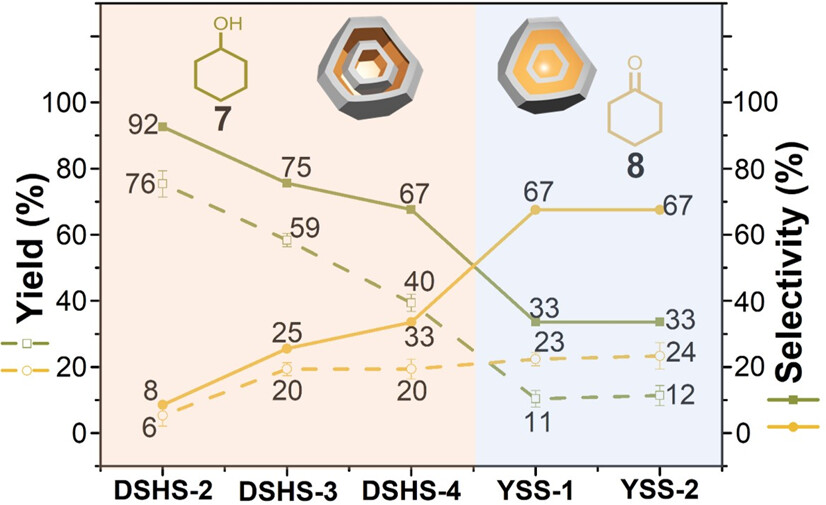

本文提出了一种称为"簇不稳定化"的工程策略,通过部分用铈取代UiO-66中的六核锆簇,形成分布不均匀的核-壳层结构(YSS)。通过酸处理或退火YSS前驱体,可以分别得到单壳空心结构(SSHS)或双壳空心结构(DSHS)。SSHS和DSHS中的活性中心在种类、价态和空间位置上有所不同。更重要的是,具有不同活性中心和微环境的YSS、SSHS和DSHS在串联反应和光反应中表现出可调的催化活性、反转的选择性和高稳定性。

研究背景:

研究背景:

(1) 多组分金属有机框架(MOFs)的一个特点是精细调控其活性中心以实现产物选择性,尤其是在相同拓扑结构下获得具有精确定制氧化还原中心的双金属MOF空心结构仍然具有挑战性。

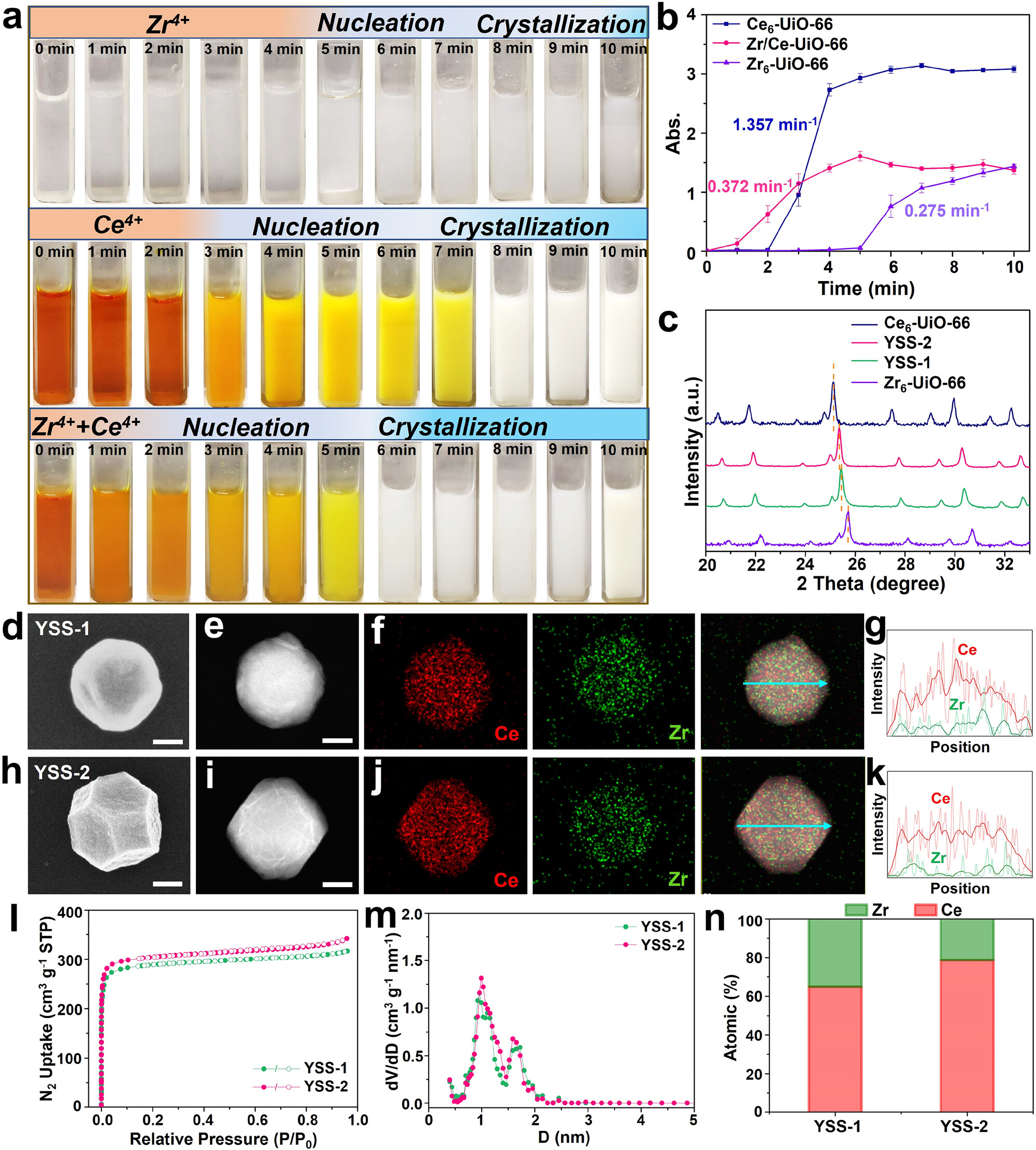

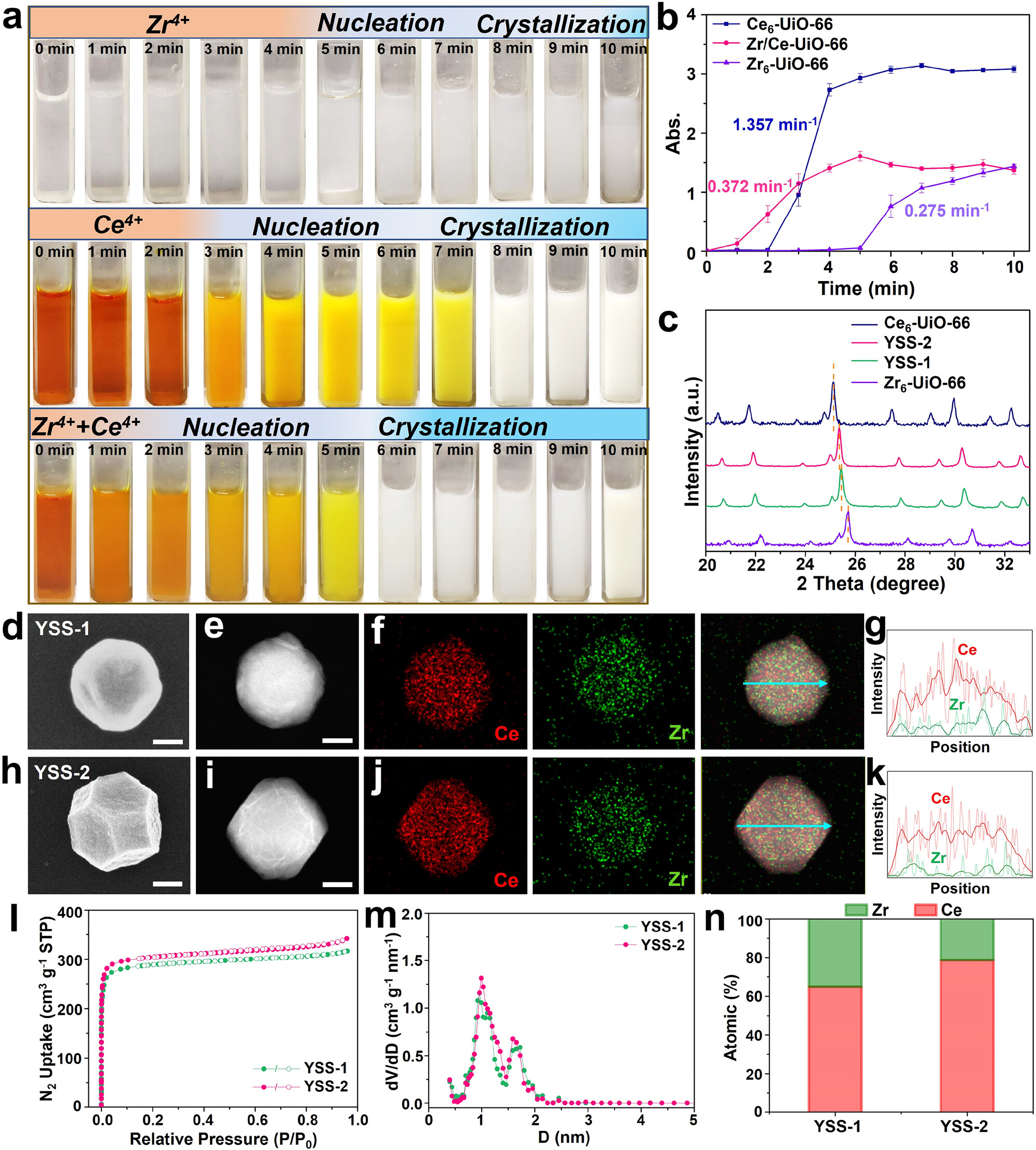

(2) 目前已有一些关于制备双金属Zr/Ce-UiO-66的报道,其中Ce元素被掺杂到Zr6簇中。研究发现,在Zr/Ce-UiO-66中只存在三种类型的簇:Zr6簇、Ce6簇和Ce1Zr5簇。

(3) 本文作者设想,结合了Zr6-UiO-66高稳定性和Ce6-UiO-66高氧化还原活性优点的核-壳层和空心结构,可能适用于研究催化剂在各种催化中的选择性。因此,他们报道了一种"簇不稳定化"策略来构建以Ce6-UiO-66为核、Zr6-UiO-66为壳层的核-壳层结构(YSS),然后通过酸处理或热处理制备单壳空心结构(SSHS)或双壳空心结构(DSHS)。

实验部分:

(1) 合成了Zr6-UiO-66、Ce6-UiO-66和不同Ce/Zr比例的核-壳层结构YSS-1和YSS-2。

(2) 通过对YSS-1和YSS-2进行不同条件的酸处理,制备了一系列具有分级孔和不同Ce/Zr比例的单壳空心结构SSHS。

(3) 通过对YSS-1和YSS-2进行不同条件的热处理,制备了一系列具有分级结构和不同Ce/Zr比例的双壳空心结构DSHS。

相比现有方法,本文的"簇不稳定化"方法可用于在现有微孔材料上创建分级缺陷,为制备具有增强稳定性和高选择性的核-壳层和空心MOF复合材料提供了新的直接途径。

分析测试:

(1) XPS分析发现,YSS-2中CeIV/(CeIV+CeIII)比例为47%,而SSHS-2降至2%,DSHS-2升高到56%。表明酸处理去除了大部分CeIV,而退火使CeIII氧化。

(2) XANES和EXAFS证实SSHS-2中金属主要为CeIV和ZrIV,而非骨架中的金属元素。Ce-O在SSHS-2中有较大变化,Zr-O变化不明显。

(3) ICP-OES测得YSS-2、SSHS-2、DSHS-2中CeIV占总元素的百分比分别为9%、0.1%、36%,CeIII分别为10%、3%、28%,表明SSHS-2氧化能力弱于YSS-2,而DSHS-2 Ce总量是YSS-2的3倍,光电性能大大增强。

(4) N2吸附分析表明,YSS-1和YSS-2为纯微孔MOF,BET比表面积分别为938和981 m2/g,孔径分布在1.0-1.7 nm;SSHS-1和SSHS-2为IV型等温线,BET比表面积分别增加到1007和989 m2/g;DSHS-1和DSHS-2的BET比表面积大幅降低至27和42 m2/g。

总结:

(1) 通过在UiO-66的Zr6簇中掺杂Ce,再经酸处理或热处理,制备了核-壳层和空心结构。由于Ce和Zr的成核动力学不同,得到了Ce/Zr比例精细调控的核-壳层MOF。

(2) 用乙酸处理核-壳层MOF,软核及亚结构被去除,得到单壳空心结构。在退火条件下,两层软核可转化为金属氧化物,得到双壳空心结构。

(3) 单壳空心结构中大部分CeIV被去除,剩余少量CeIV在喹唑啉酮类似物选择性形成中起重要作用。双壳空心结构中Ce/Zr比例保持不变,由于Zr和Ce之间的有效电荷转移,CeIV含量增加。

(4) 本工作不仅阐明了双金属MOF纳米颗粒中元素分布的不均匀性,而且通过活性位点工程方法为精细调控多相催化剂的反应性和选择性提供了一种方法。

展望:

展望:

(1) 进一步推广验证本文提出的"簇不稳定化"方法除了在Zr/Ce-UiO-66体系外,是否可以推广到其他双金属MOF体系。

(2) 除了酸处理和热处理,是否还有其他方法可以对核-壳层MOF进行后处理,值得研究。

Yolk–Shell and Hollow Zr/Ce-UiO-66 for Manipulating Selectivity in Tandem Reactions and Photoreactions

文章作者:Hui-Hui He, Jiang-Pei Yuan, Pei-Yu Cai, Kun-Yu Wang, Liang Feng, Angelo Kirchon, Ji Li, Liang-Liang Zhang*, Hong-Cai Zhou*, and Yu Fang*

DOI:10.1021/jacs.3c03883

文章链接:https://pubs.acs.org/doi/10.1021/jacs.3c03883