首页 >

行业动态 > 【MOF材料碳化】:金属-有机框架衍生的超微孔碳吸附剂中丙烯与丙烷的分子筛分离

【MOF材料碳化】:金属-有机框架衍生的超微孔碳吸附剂中丙烯与丙烷的分子筛分离

摘要:

浙江大学鲍宗必团队发表的文章(ACS Appl. Mater. Interfaces 2022, 14, 26, 30443–30453)中开发了一系列基于环糊精多糖的CD-MOF衍生的超微孔碳吸附剂,其孔径在亚埃级别进行了调控。其中最佳的C-CDMOF-2-700具有合适的孔径(5.0 Å)的精细结构,实现了C3H6/C3H8的分子筛分离。此外,C-CDMOF-2-700在环境条件下表现出高的C3H6吸附量(1.97 mmol g-1)。在1.0 kPa下也实现了超高的C3H6/C3H8吸附量比(403),优于所有已报道的吸附剂。动力学吸附测试和穿透实验进一步证明,这种特别设计的碳吸附剂在工业C3H6/C3H8分离中很有前景。

研究背景:

(1) 目前工业上分离丙烯/丙烷主要依靠能耗巨大的深冷蒸馏法,亟需开发节能、低成本的吸附分离替代技术。

(2) 已有学者尝试利用金属有机框架(MOFs)材料如Co-gallate、Y-abtc、KAUST-7、HIAM-301等,基于均一的孔径实现了C3H6/C3H8的分子筛分离,但MOFs的结构稳定性不如传统的沸石和多孔碳吸附剂。

(3) 本文作者在前人工作的基础上,提出利用多糖基CD-MOFs作为前驱体,通过热解法制备一系列孔径在亚埃级别可调的超微孔碳吸附剂,希望实现C3H6/C3H8的高效分子筛分离。与MOFs相比,碳基吸附剂具有更容易再生和能耗更低的优势。

实验部分:

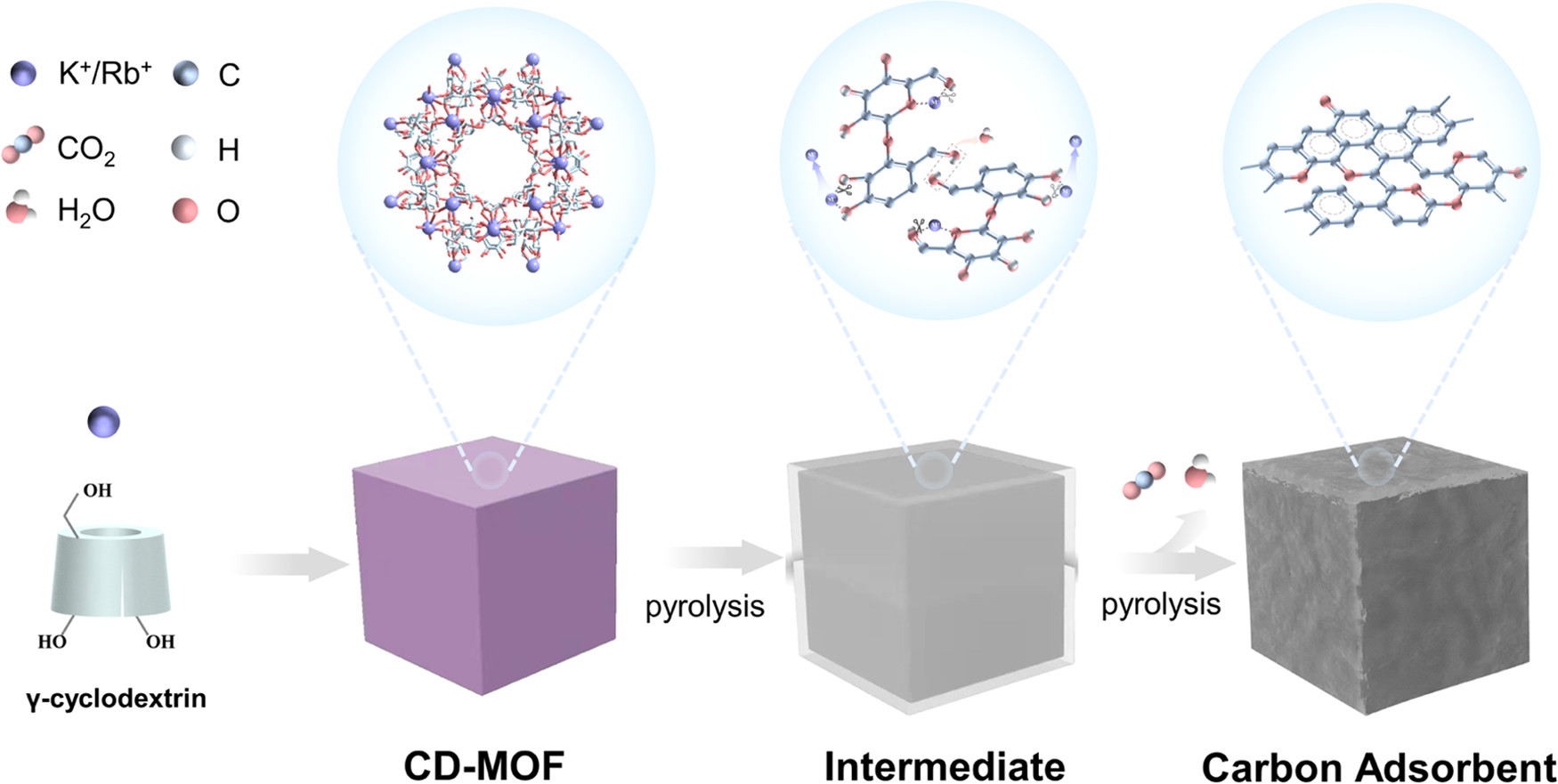

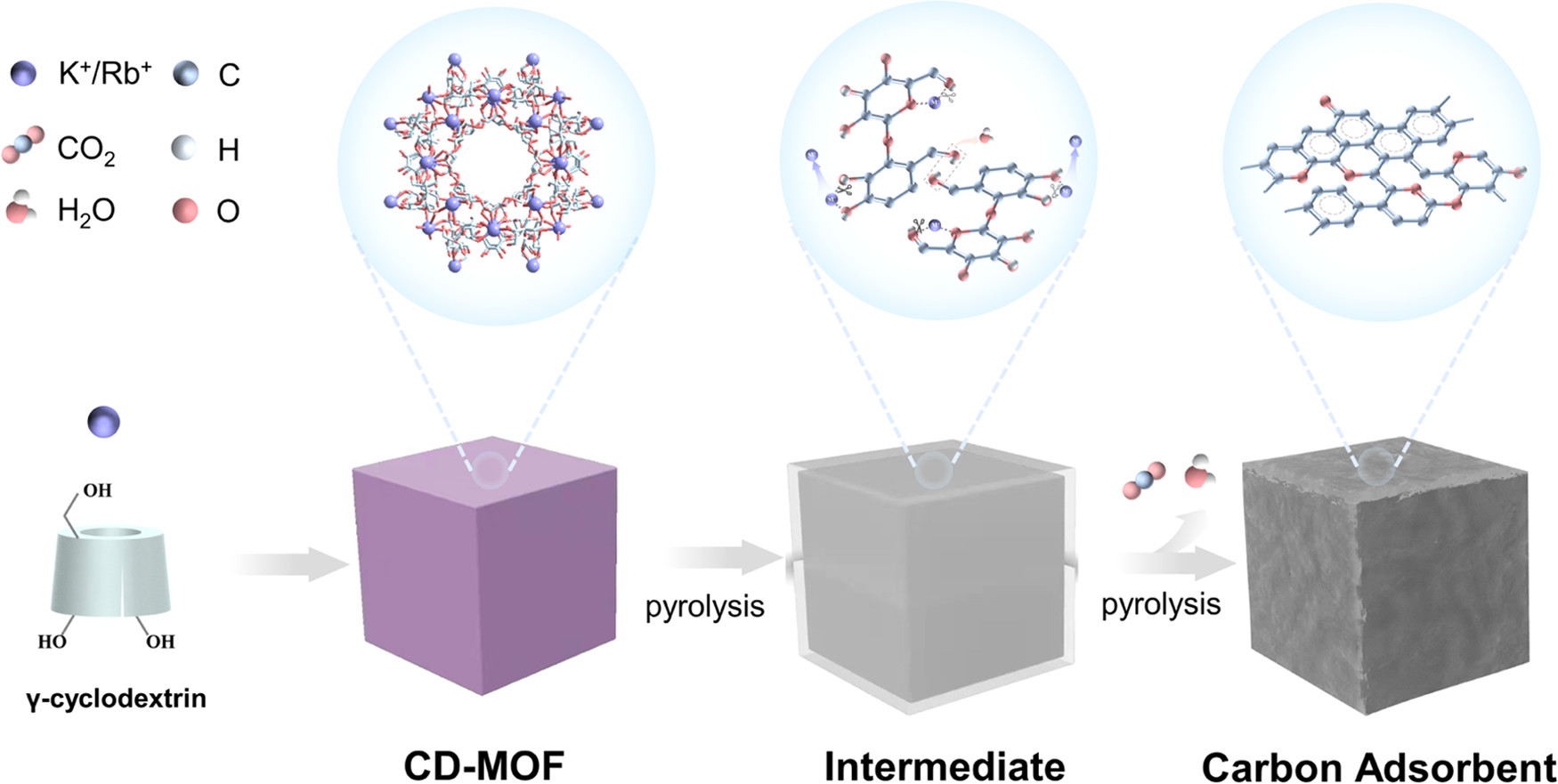

(1) 合成了两种环糊精基CD-MOFs (CD-MOF-1和CD-MOF-2)作为碳前驱体,并用二氯甲烷替换MOFs孔道中的甲醇分子,避免热解过程中孔道塌陷。

(2) 将溶剂交换后的CD-MOFs在N2气氛下热解,温度范围500-800°C,制得一系列孔径在4.9-5.2Å可调的超微孔碳吸附剂C-CDMOF-X-T。

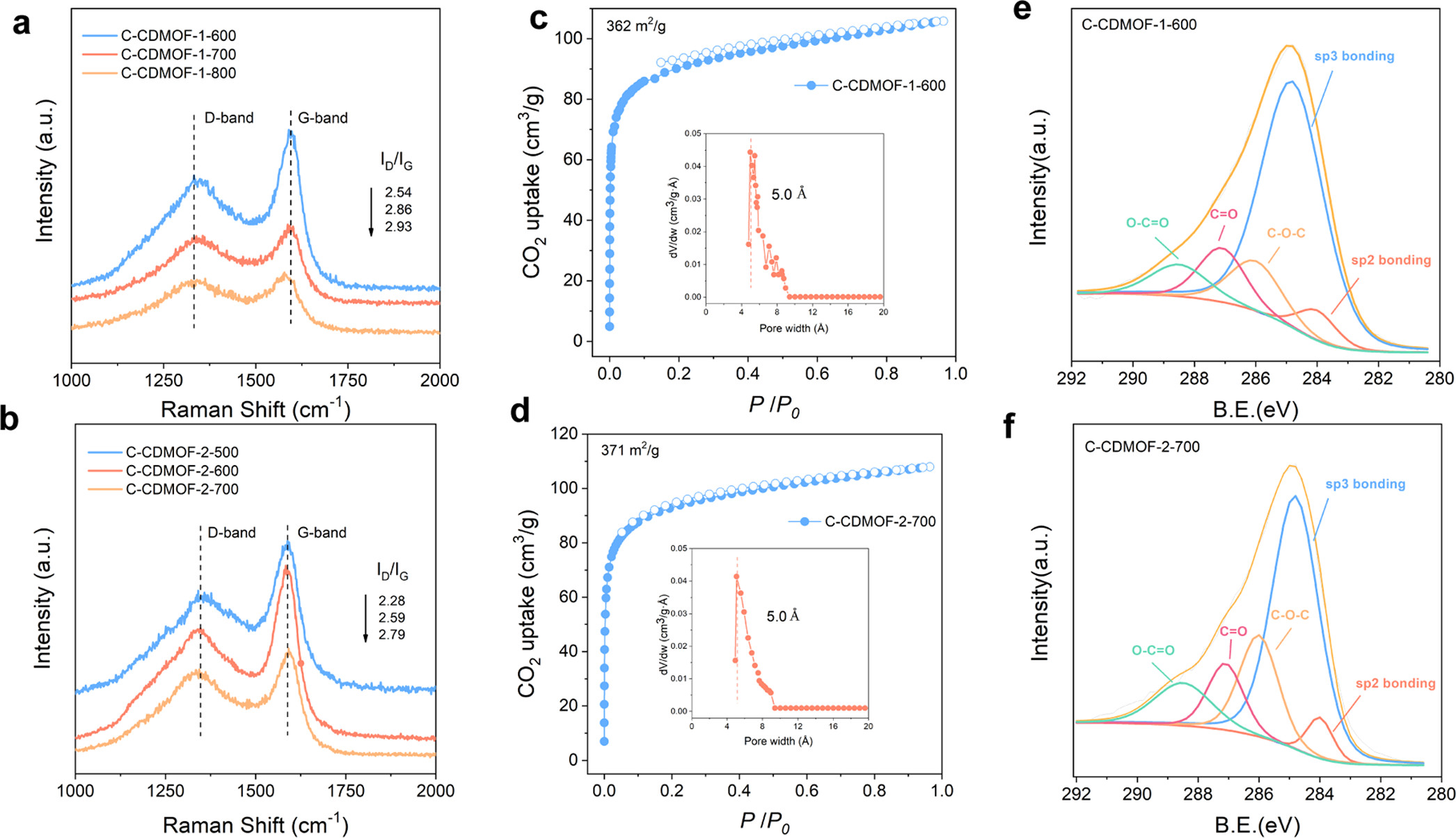

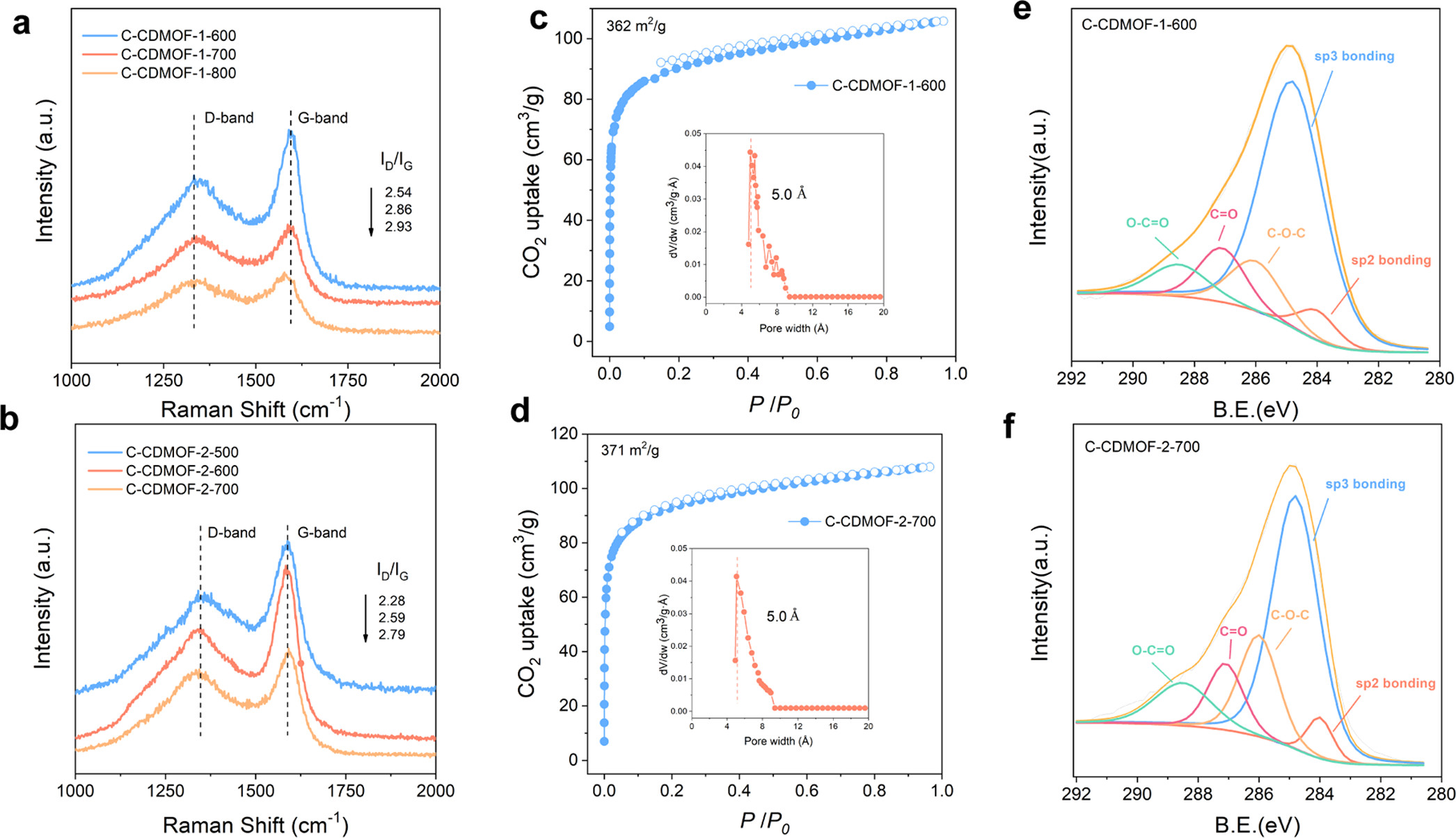

(3) 通过扫描电镜(SEM)、X射线光电子能谱(XPS)、拉曼光谱等表征手段分析了碳吸附剂的形貌和化学组成。结果表明,碳吸附剂保持了MOFs的立方形貌,含有大量缺陷和含氧官能团。金属含量仅约1%,主要以金属氯化物形式存在。

(4) 相对现有材料的突破: 实现了碳基吸附剂孔径在4.9-5.2Å亚埃级别的精细调控;同时无定形碳结构有利于保持稳定的孔隙度

分析测试:

(1) CO2吸附测试表明,C-CDMOF-2-700的主要孔径分布在5.0-5.2Å,BET比表面积和孔体积随热解温度先增大后减小。

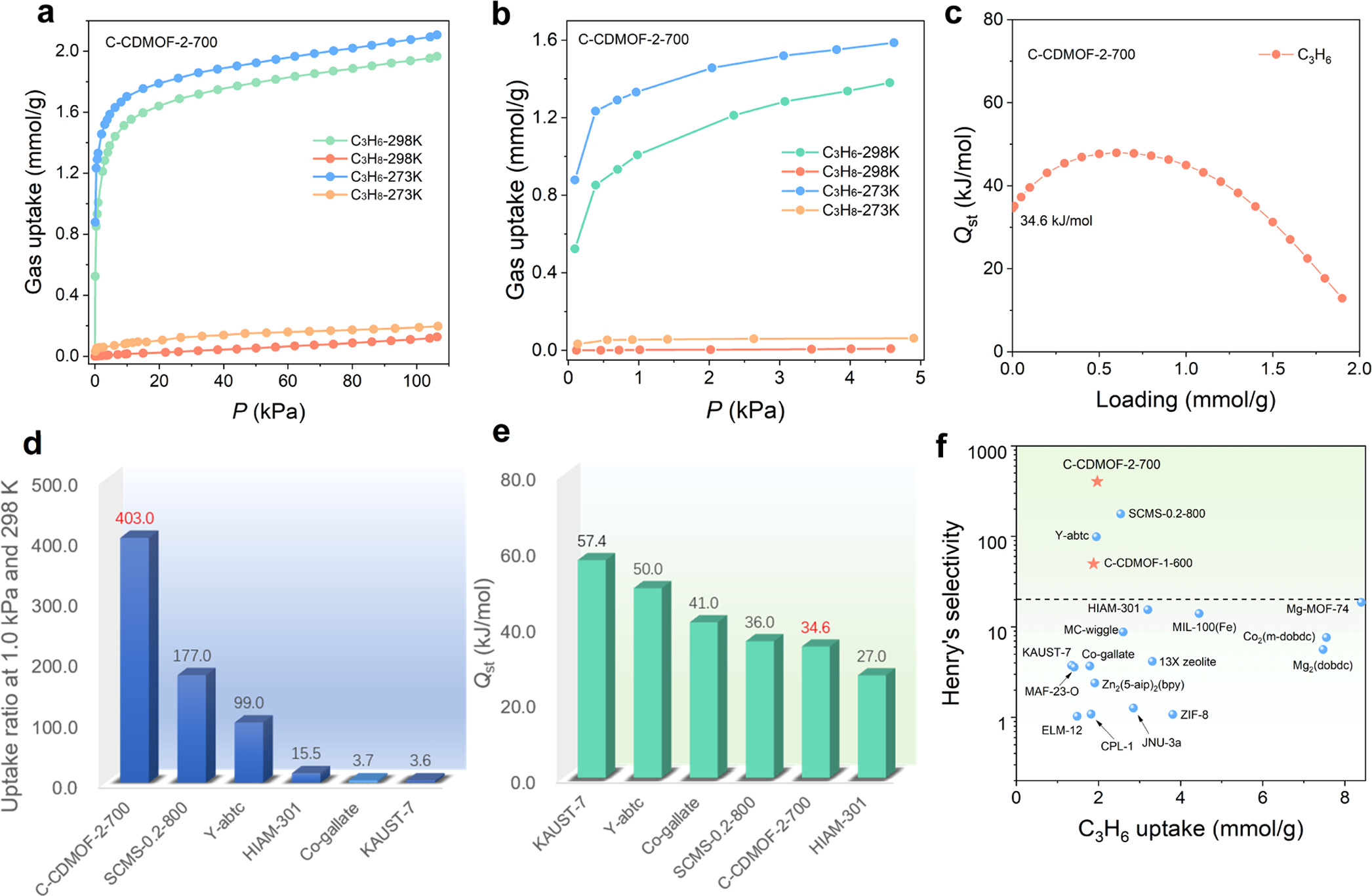

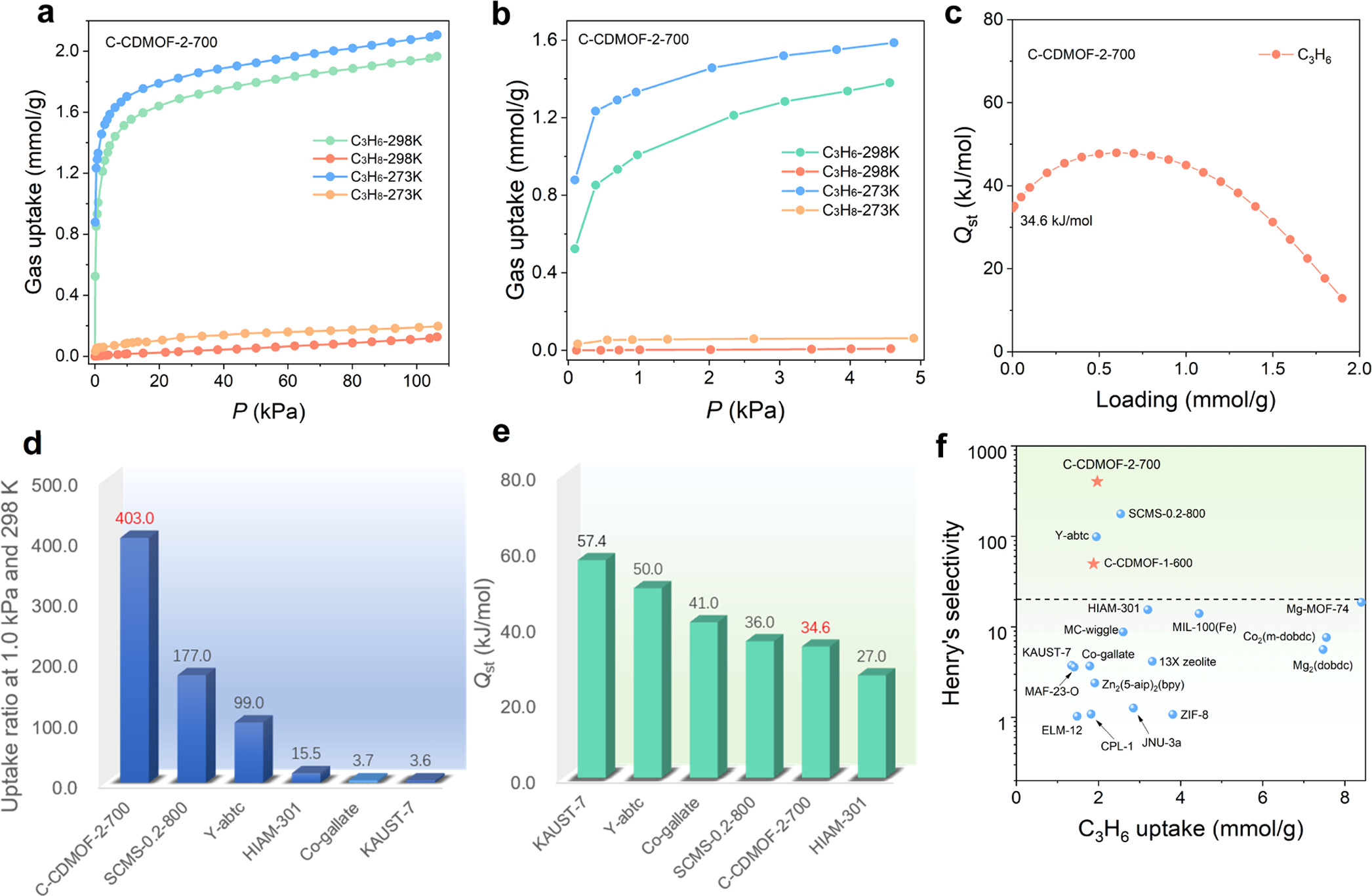

(2) C3H6和C3H8吸附测试发现,C-CDMOF-2-700在298K和1bar下对C3H6有高吸附量(1.97 mmol g-1),而对C3H8吸附量可忽略(0.13 mmol g-1)。在1.0 kPa下C3H6/C3H8吸附量比高达403,优于所有已报道吸附剂。C3H6的等量吸附热仅为34.6 kJ mol-1,表明再生容易。

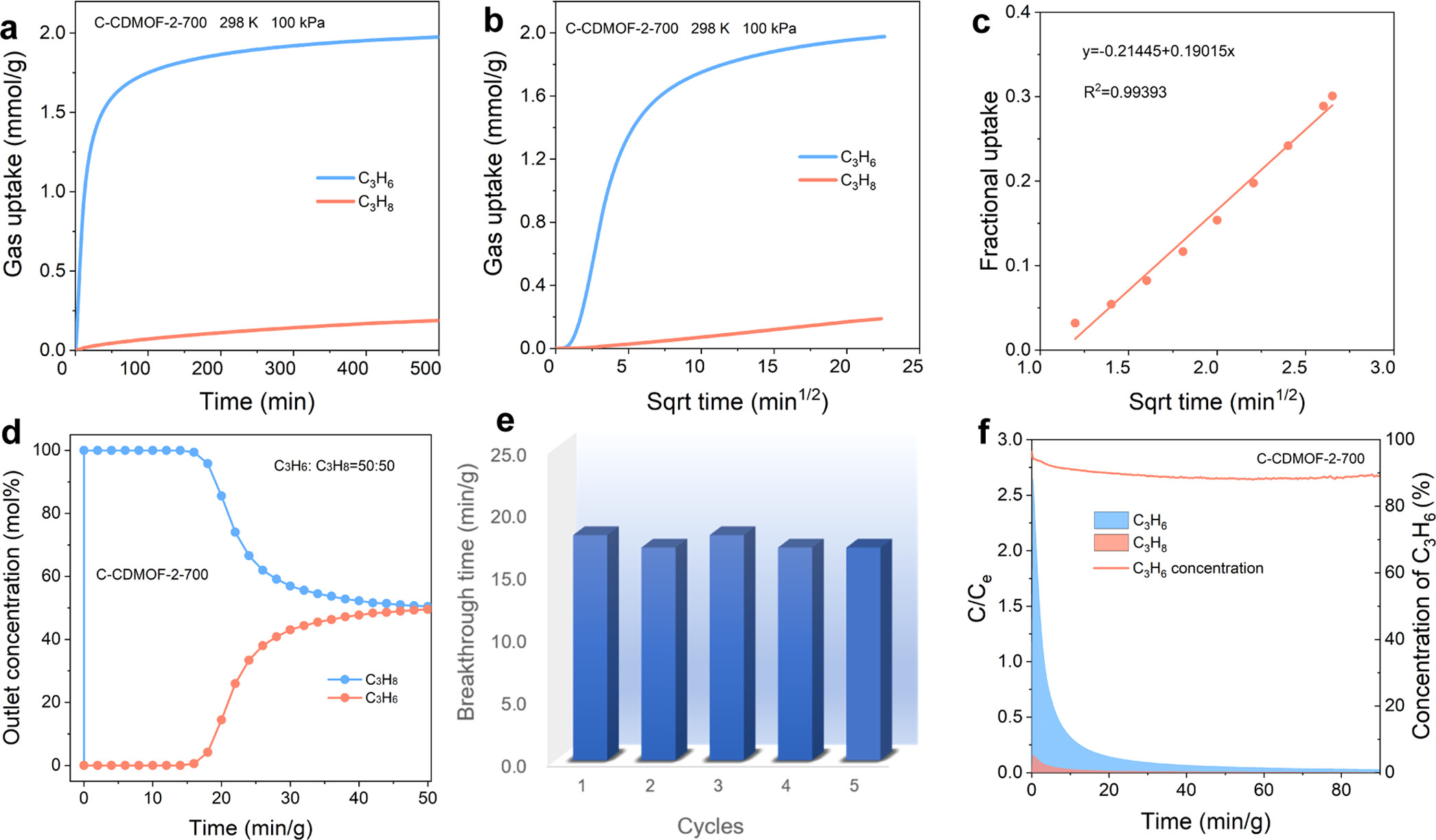

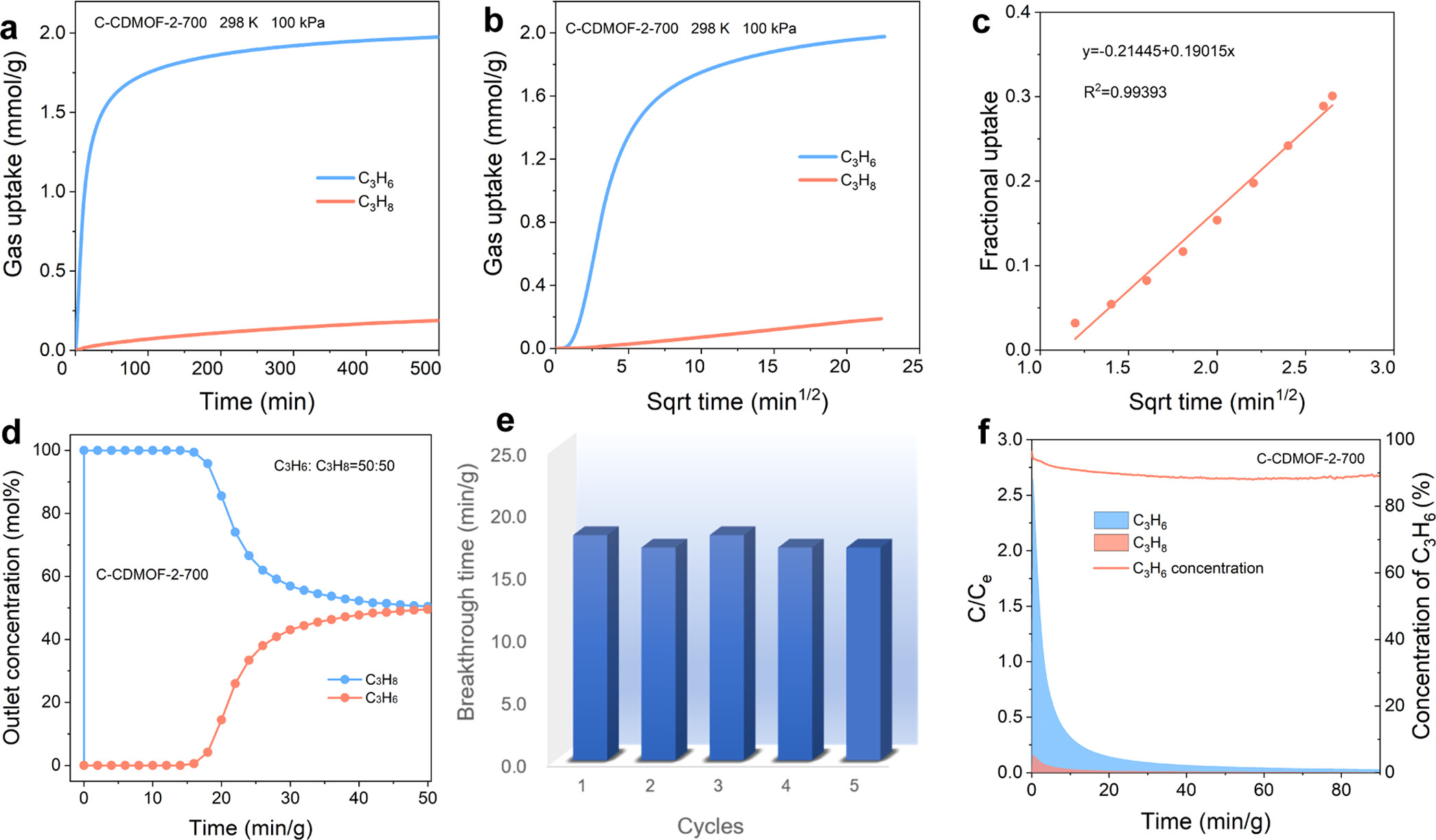

(3) 动力学吸附实验和穿透实验进一步证实了C-CDMOF-2-700对C3H6/C3H8的分子筛分离性能。在298K和0.1bar下,C3H6的穿透保留时间长达18 min g-1,相当于1.18 mmol g-1的动态吸附量。多次循环穿透实验表明其再生性和循环稳定性好。

(4) 热重分析表明碳吸附剂具有优异的热稳定性,在空气中加热到400°C才开始失重。元素分析显示C-CDMOF-2-700的碳含量超过85%,这是其稳定性的基础。

以上测试结果揭示,C-CDMOF-2-700具有合适的5.0Å孔径,介于C3H6 (4.68Å)和C3H8 (5.1Å)的动力学直径之间,因此能够实现C3H6/C3H8的高效分子筛分离。高吸附量、超高选择性和稳定性凸显了其在实际工业应用中的前景。

总结:

(1) 以多糖基CD-MOFs为前驱体,通过热解法制备了一系列孔径在4.9-5.2Å可调的超微孔碳吸附剂。

(2) 由于最佳的C-CDMOF-2-700具有以5.0Å为中心的精细孔结构,实现了C3H6/C3H8的分子筛分离。

(3) C-CDMOF-2-700表现出相对较高的C3H6吸附量(1.97 mmol g-1),以及超高的C3H6/C3H8吸附量比(1.0 kPa下为403),刷新了C3H6/C3H8分离的最高纪录。

(4) 穿透实验进一步证实了这些碳吸附剂优异的C3H6/C3H8分子筛分离性能。高吸附量、超高选择性和稳健的稳定性凸显了其实际应用前景。

(5) 本研究为在亚埃级别调控超微孔碳吸附剂孔径提供了新思路,有望进一步拓展到其他气体混合物的定向分离。

Molecular Sieving of Propylene from Propane in Metal–Organic Framework-Derived Ultramicroporous Carbon Adsorbents

文章作者:Fuqiang Chen, Xinglei Huang, Kaiqing Guo, Liu Yang, Haoran Sun, Wei Xia, Zhiguo Zhang, Qiwei Yang, Yiwen Yang, Dan Zhao, Qilong Ren, and Zongbi Bao*

DOI:10.1021/acsami.2c09189

文章链接:https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsami.2c09189