首页 >

行业动态 > 【MOF分离二甲苯】:一种堆叠型配位聚合物用于区分对二甲苯异构体

【MOF分离二甲苯】:一种堆叠型配位聚合物用于区分对二甲苯异构体

摘要:

Rutgers University的李静和浙江大学鲍宗必等发表的文章(Science 2022, 377, 335–339)报道了一种堆叠的一维配位聚合物{[Mn(dhbq)(H2O)2], H2dhbq = 2,5-二羟基-1,4-苯醌},它表现出对二甲苯异构体的理想分子识别和筛分能力。其独特的温度-吸附质依赖的吸附行为使其能够在气相和液相中完全分离对二甲苯、间二甲苯和邻二甲苯异构体。结构的精细刺激响应性膨胀赋予了这种多孔材料极高的柔韧性和稳定性,在模拟工业条件下具有平衡的吸附容量、高选择性和快速动力学。这项研究可能为基于吸附的节能型工业二甲苯分离和提纯过程提供一种替代方法。

研究背景:

(1) 二甲苯异构体广泛用作大规模工业商品的原料化学品,但由于它们的沸点几乎相同,通过蒸馏分离二甲苯异构体是一个能源密集型过程。

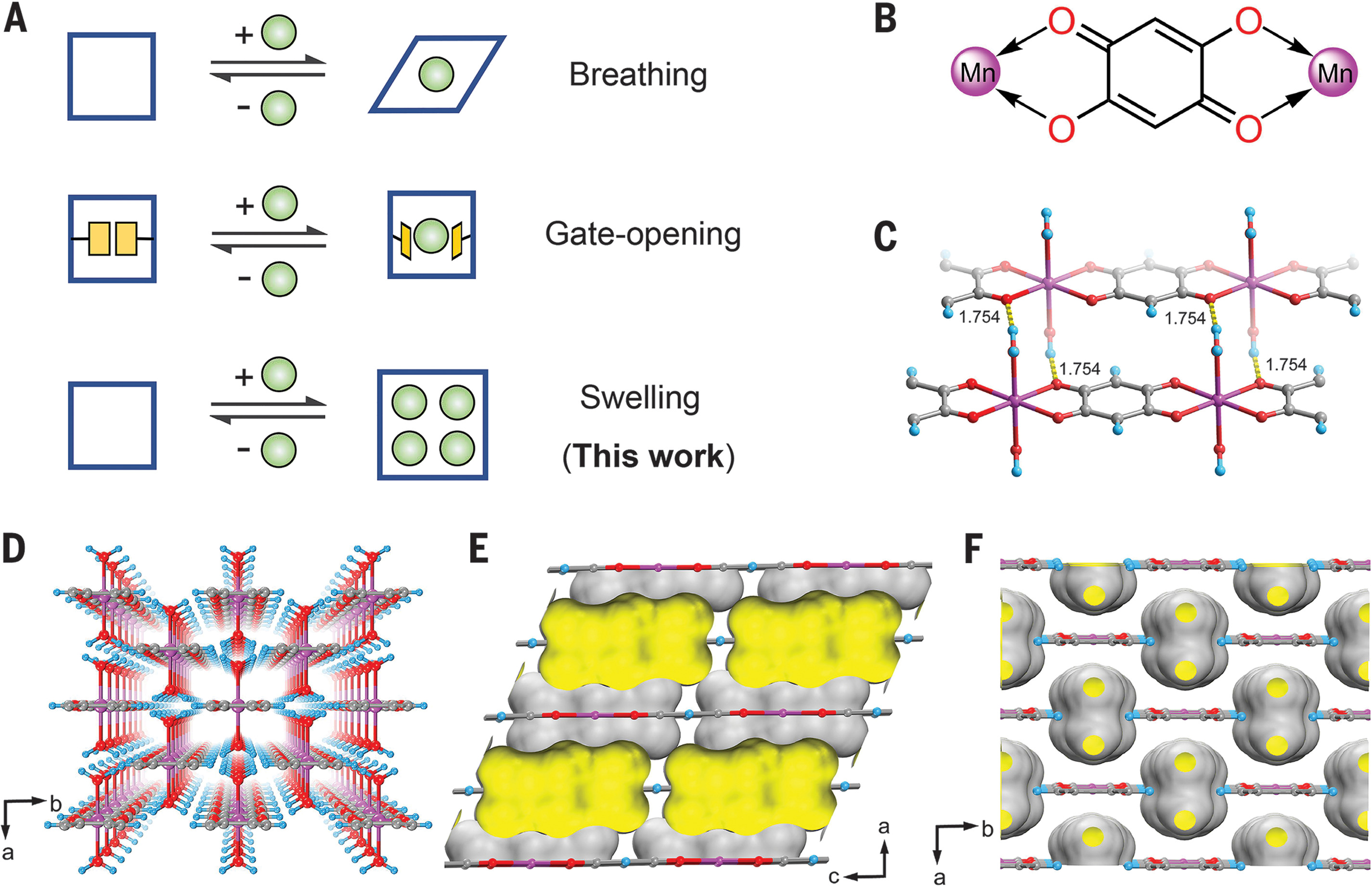

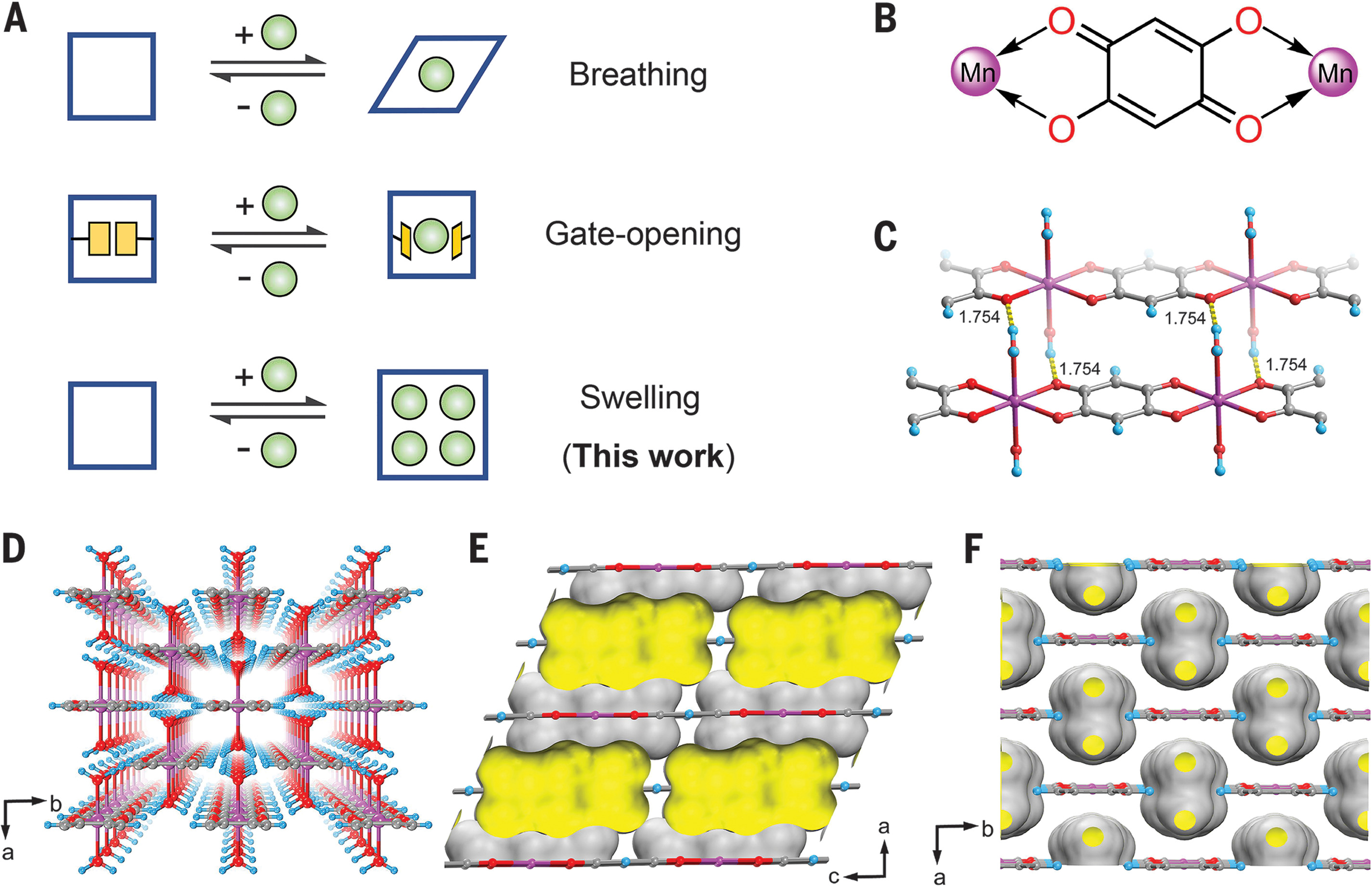

(2) 其他学者提出的解决方案包括使用MFI型沸石、分子晶体、金属配合物、有机笼和金属有机框架等固体吸附剂进行二甲苯异构体的分离。动态MOF的特点是其骨架的柔性,这导致了有趣和意想不到的吸附性质。这种结构柔性,包括呼吸和门开启,已被用于二甲苯的选择性吸附;然而,通过分子识别或筛分实现所有三种异构体的完全分离尚未实现。

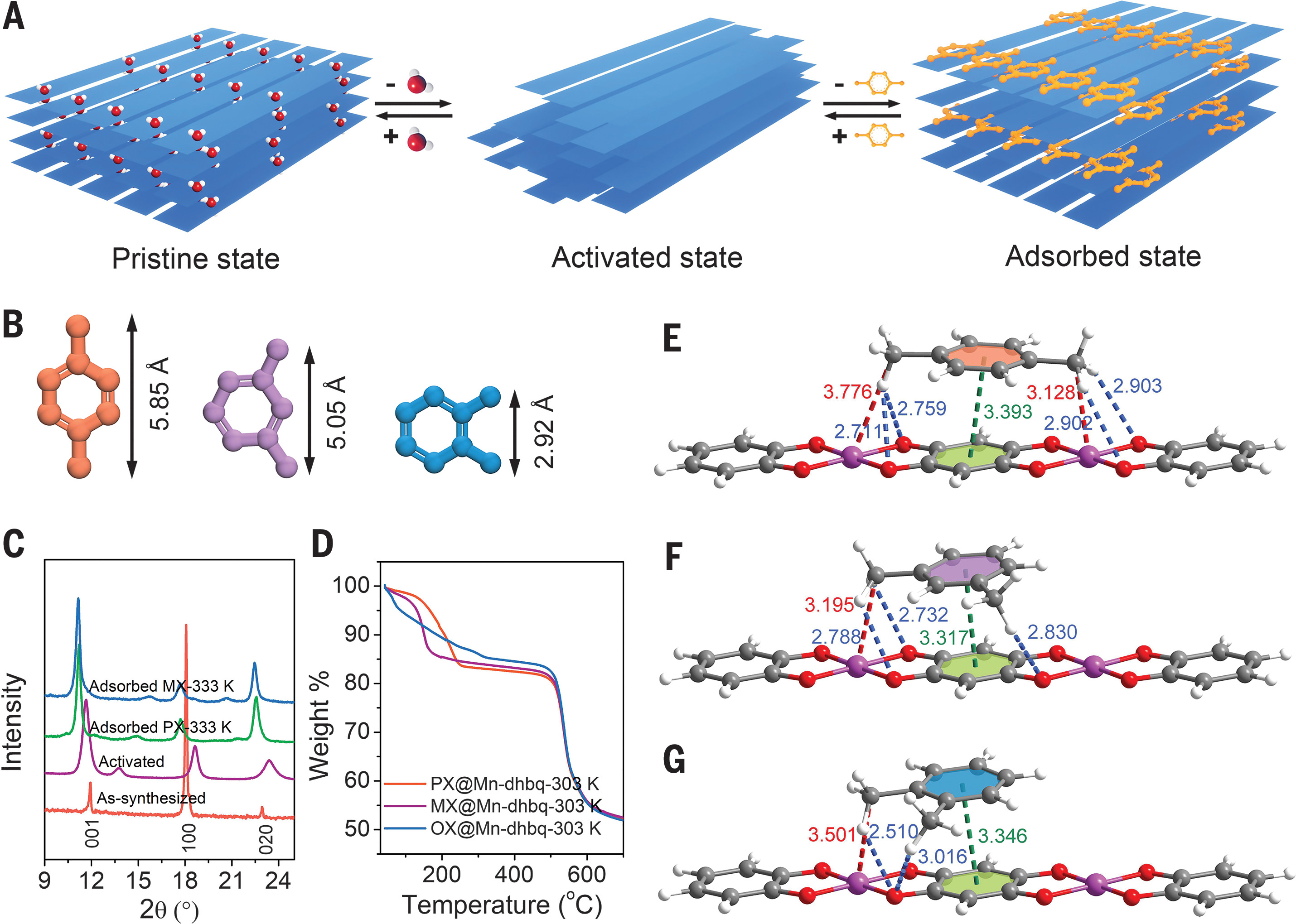

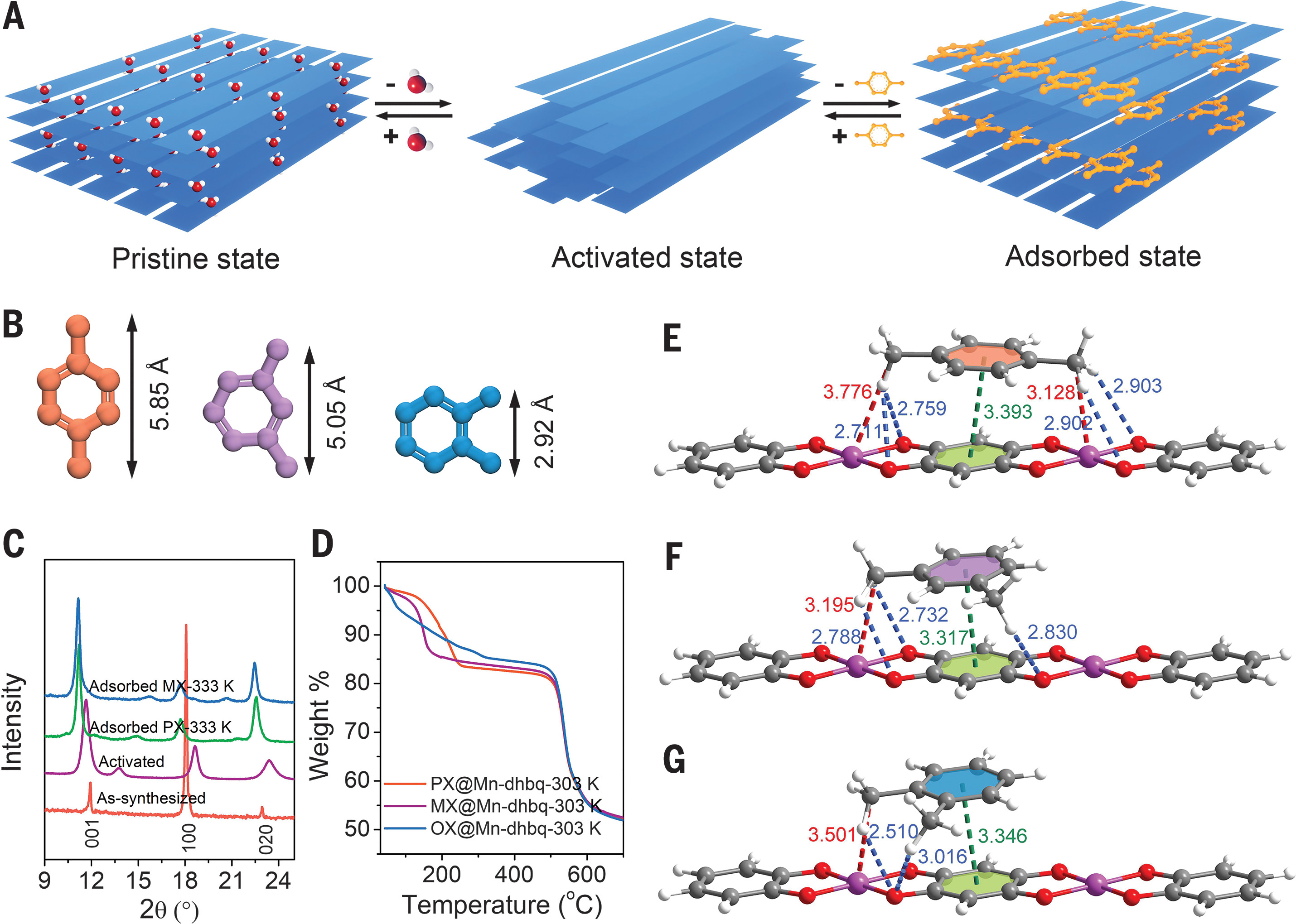

(3) 本文作者在其他人的基础上,报道了一种锰基堆叠一维配位聚合物Mn(dhbq)(H2O)2(Mn-dhbq),并在303至393 K(30至~120°C)的温度范围内评估了其对二甲苯异构体的区分和分离性能。Mn-dhbq在暴露于二甲苯分子时表现出链间距离的明显变化,导致骨架膨胀和对三种异构体的区别吸附行为。

实验部分:

(1) 使用配体二羟基苯醌合成了Mn-dhbq微晶固体,并表征确定了其晶体结构为一维链状结构,链间由氢键连接形成三维网络。

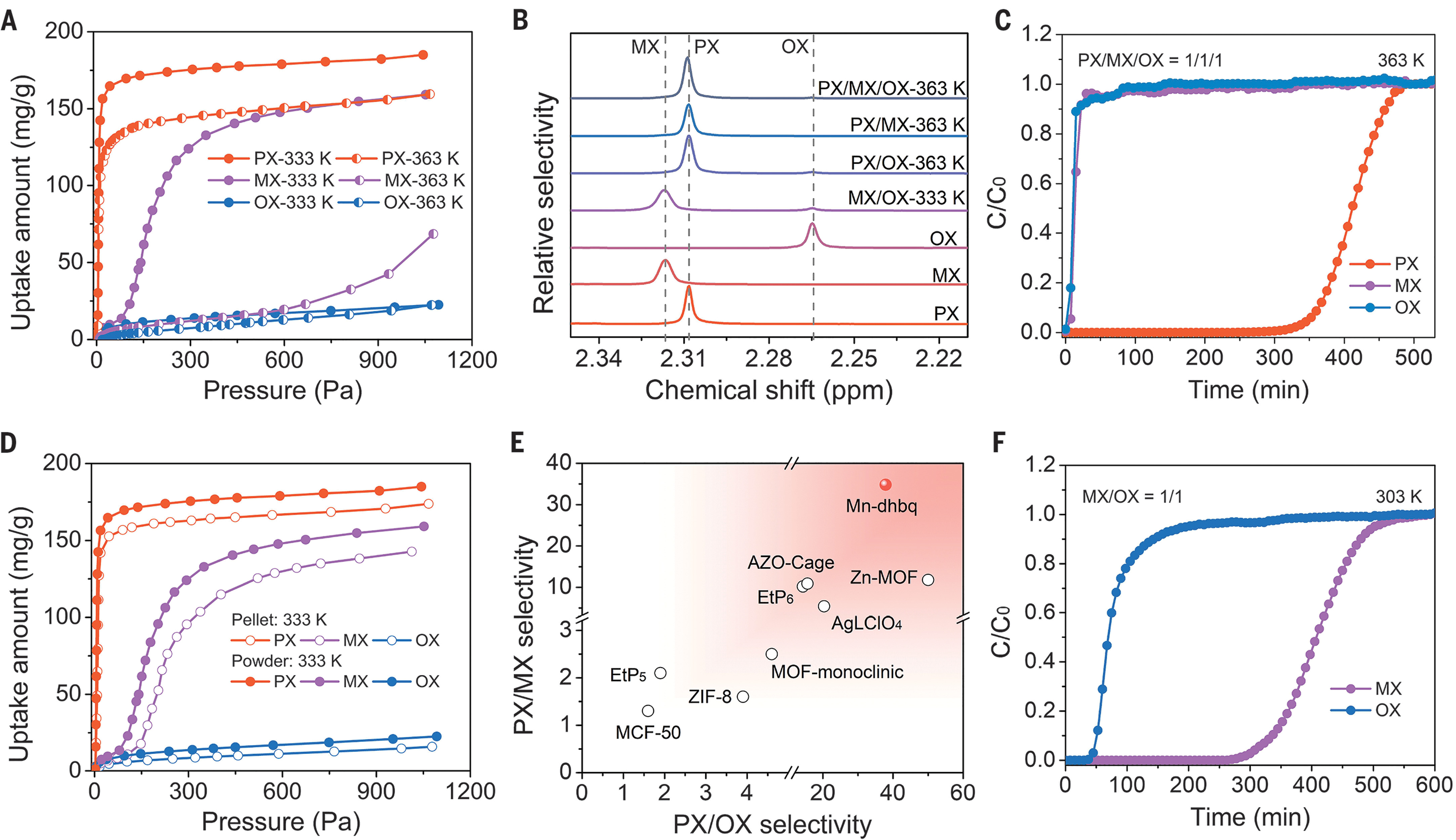

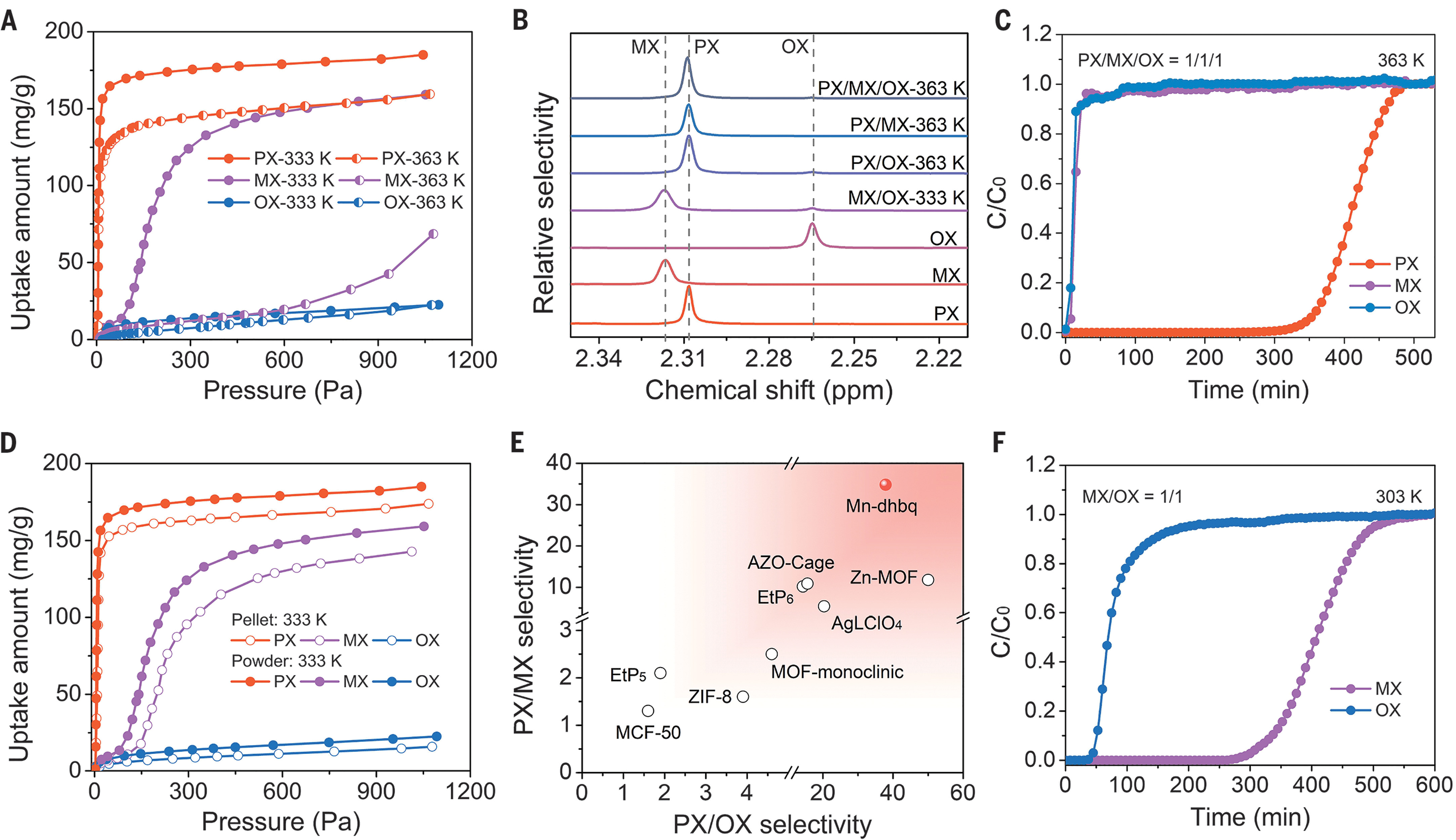

(2) 测试了Mn-dhbq对三种二甲苯异构体的单组分气相吸附等温线,发现在333K时可完全排除邻二甲苯,在393K时可排除间和邻二甲苯。

(3) 进行了二元和三元混合气体/液体吸附实验,证实了Mn-dhbq对三种异构体的高选择性分离,远超其他吸附剂。

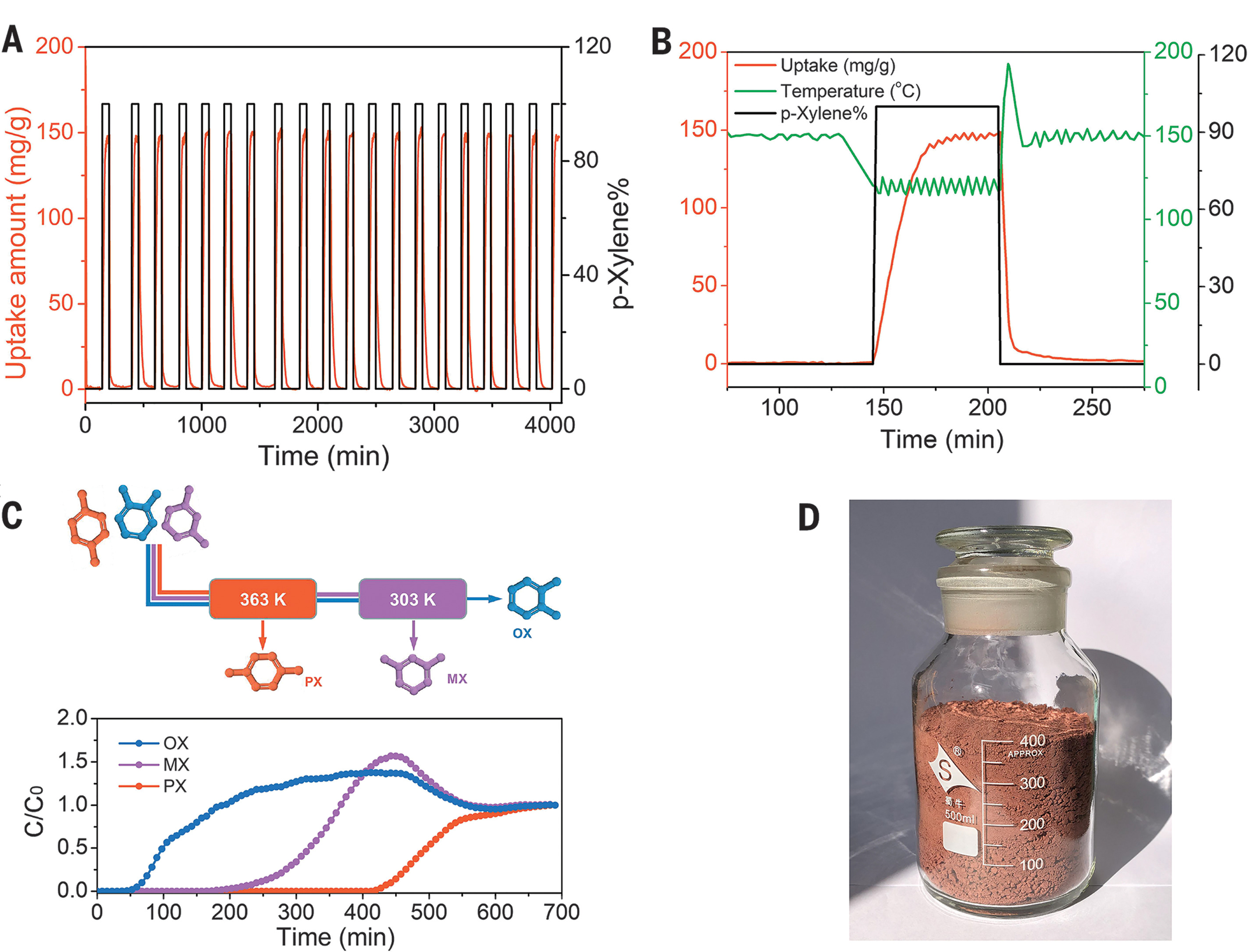

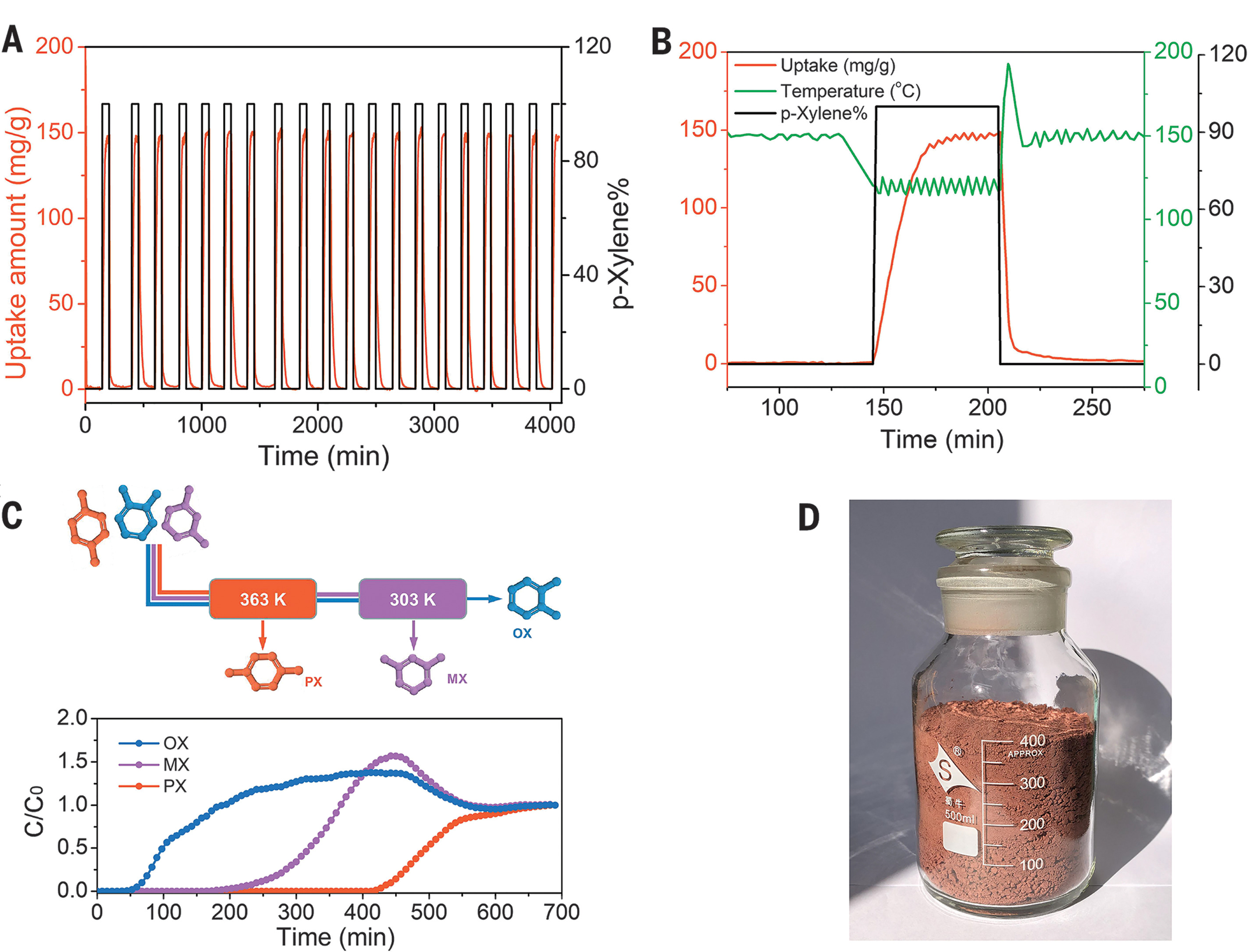

(4) 开展了吸附动力学、结构表征、循环利用等一系列实验,证实了该材料在工业分离条件下的优异性能。这些实验结果表明,Mn-dhbq是第一种能够通过分子筛分机制在蒸气相中完全区分三种二甲苯异构体的吸附剂。

分析测试:

(1) 比表面积和孔径:Mn-dhbq的BET比表面积估计为~429 m2/g,孔径为~5.6 Å。

(2) 吸附选择性:在363 K下,Mn-dhbq对等摩尔二元蒸气混合物的相对吸附选择性为34.8/1(对二甲苯/间二甲苯)和37.9/1(对二甲苯/邻二甲苯);在333 K下为12.5/1(间二甲苯/邻二甲苯)。对于等摩尔三元蒸气混合物,在363 K下获得了70.4/2.5/1(对二甲苯/间二甲苯/邻二甲苯)的高选择性。

(3) 扩散速率常数:在303和393 K下,Mn-bhdq中对二甲苯的扩散速率常数分别为7.8×10-4和7.0×10-3,优于BaX沸石和Cu-金属环。

(4) 结合能:DFT模拟计算得到对二甲苯、间二甲苯和邻二甲苯的结合能分别为95.1、92.8和87.1 kJ/mol,与DSC方法测得的吸附热降序一致。

这些分析表征结果揭示了Mn-dhbq独特的吸附性质和机理。其堆叠的柔性一维链结构可发生膨胀,在相邻链之间提供最佳的受限空间,用于选择性吸附二甲苯异构体。不同异构体与Mn-dhbq骨架的相互作用强度不同,导致了观察到的区别吸附现象。

总结:

(1) Mn-dhbq具有通过分子筛分选择性识别特定二甲苯异构体并能够完全分离邻二甲苯、间二甲苯和对二甲苯异构体的能力。

(2) Mn-dhbq的两个关键性质是在蒸气相和液相中对对二甲苯相对于间二甲苯和邻二甲苯的高分离选择性(尤其是在较高温度下),以及通过分子筛分在蒸气相中分离所有三种二甲苯异构体的能力。

(3) Mn-dhbq表现出对水、热和空气的高抗性,具有优异的稳定性和可循环性。

(4) 制备Mn-dhbq的原料易得,合成方法环保,适合放大合成。

展望:

(1) 工业上二甲苯的分离往往伴随着其他芳烃化合物如乙苯等。进一步研究Mn-dhbq能否有效分离更复杂的多组分混合物。

(3) 作者通过简单的一锅法实现了Mn-dhbq的放大合成(0.23 kg),但工业应用所需的量级更大。未来还需要进一步优化合成工艺,提高产量,降低成本。

(4) Mn-dhbq在实验室中展现了优异的稳定性和循环使用性能,但工业环境的复杂多变对材料提出了更高的要求。有必要开展更长周期的循环实验和模拟工业条件下的测试,全面评估其工业应用潜力。

Discrimination of xylene isomers in a stacked coordination polymer

文章作者:Liangying Li, Lidong Guo, David H. Olson, Shikai Xian, Zhiguo Zhang, Qiwei Yang, Kaiyi Wu, Yiwen Yang, Zongbi Bao,* Qilong Ren, Jing Li*

DOI:10.1126/science.abj7659

文章链接:https://www.science.org/doi/10.1126/science.abj7659