首页 >

行业动态 > 【HOF分离稀有气体】:氢键金属-核苷酸碱框架用于高效分离氙和氪

【HOF分离稀有气体】:氢键金属-核苷酸碱框架用于高效分离氙和氪

摘要:

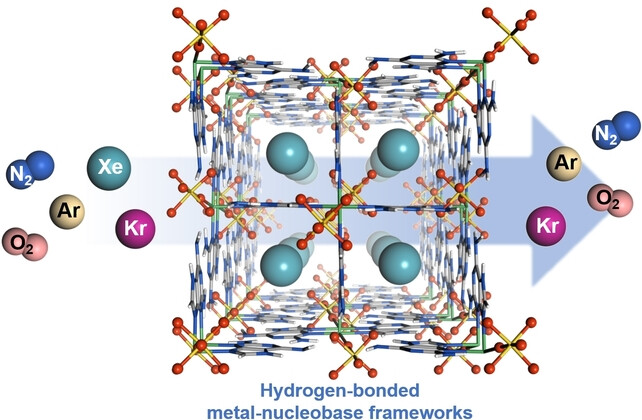

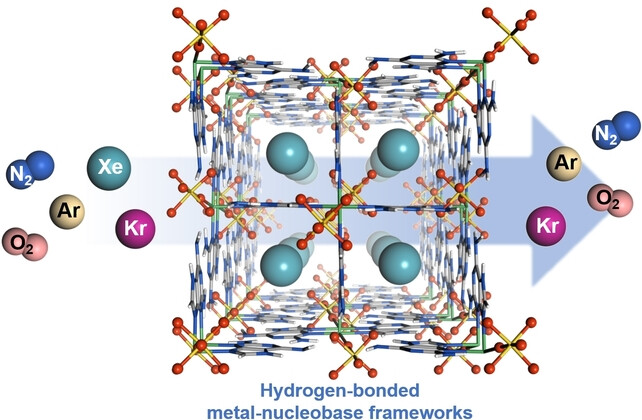

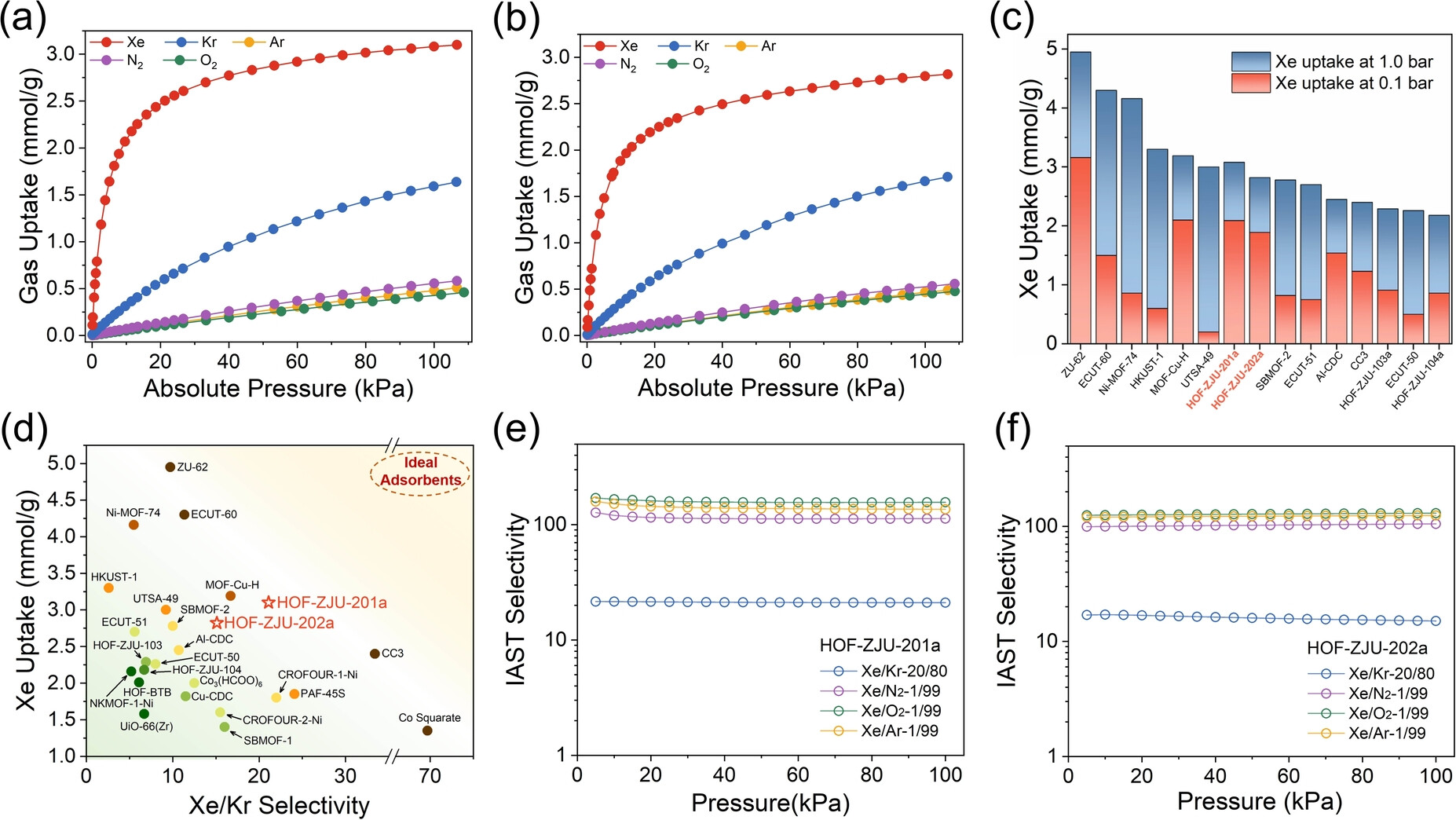

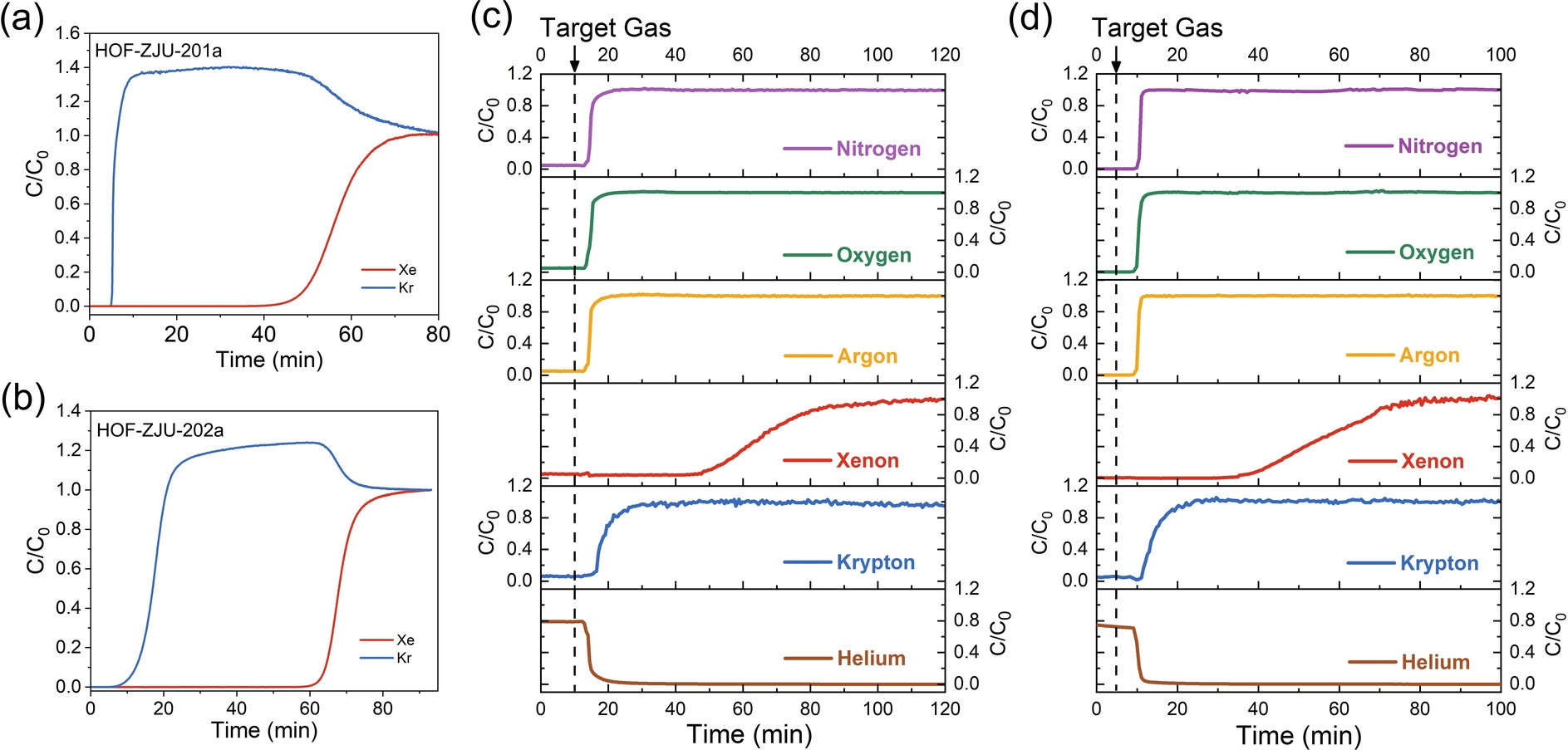

这篇文章报道了两种新型的等构氢键金属-核苷酸碱框架材料HOF-ZJU-201和HOF-ZJU-202,它们能够在常温常压下高效分离氙/氪混合气体。HOF-ZJU-201a在298 K和1.0 bar时对氙的吸附量高达3.01 mmol/g,而其理想吸附溶液理论(IAST)选择性和亨利选择性分别为21.0和21.6。直接的突破实验进一步证实了它们出色的分离性能,从稀薄的氙/氪混合气体中获得25.8 mmol/kg的氙吸附量。密度泛函理论计算表明,这种选择性吸附源于狭窄孔道内由富电子阴离子和缺电子的嘌呤杂环产生的局域电场,从而增强了氙原子的极化。

研究背景:

1)氙和氪在激光、半导体工业、医疗设备和航空航天技术等领域具有重要应用,但由于它们在空气中的含量极低,从空气中提取氙和氪是一个巨大的挑战。

2)目前主要采用能量和资金密集型的低温蒸馏法来分离氙/氪混合物,因此探索在常温常压下的替代分离技术迫在眉睫。

3)先前的研究表明,传统吸附剂如活性炭和分子筛对氙/氪的吸附量或选择性都较差。而金属有机框架(MOFs)由于其超高孔隙率、可调节的孔径尺寸和可定制的功能基团,展现出分离氙/氪的潜力。但现有MOFs材料要么吸附量高选择性低,要么选择性高吸附量低,难以在吸附量和选择性之间取得平衡。

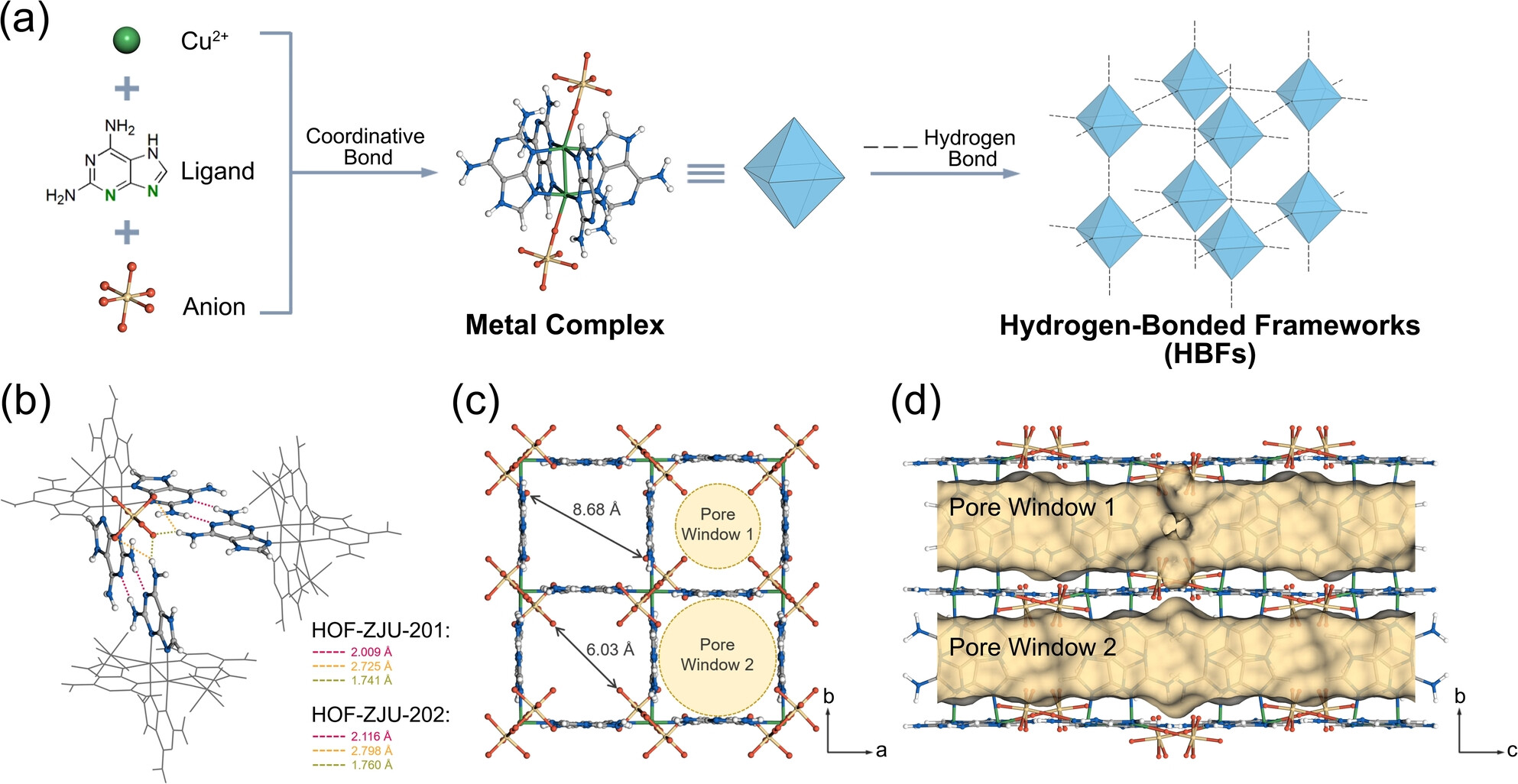

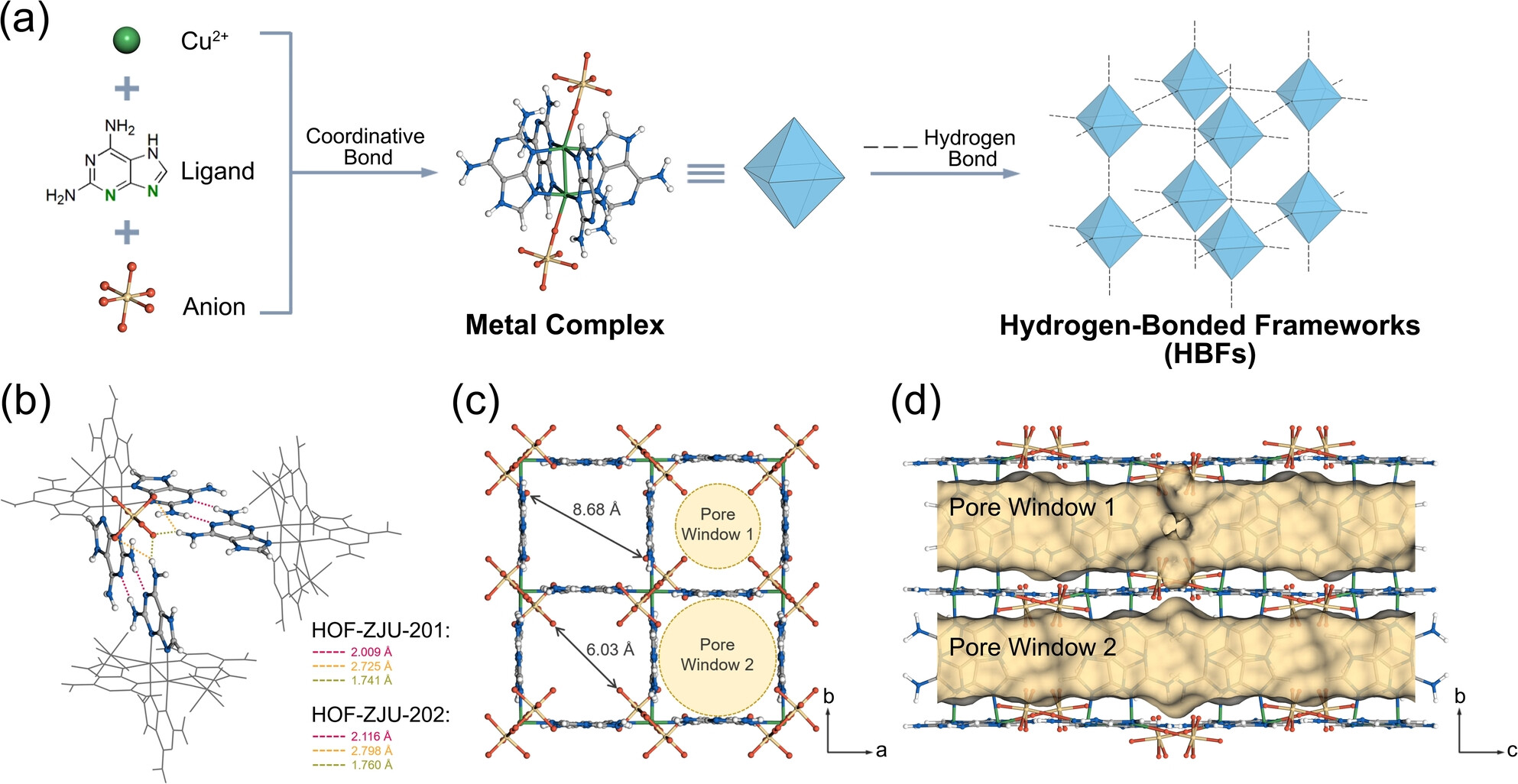

4)作者在此基础上设计并合成了两种新型氢键金属-核苷酸碱框架材料HOF-ZJU-201和HOF-ZJU-202。这些材料的狭窄孔道和富电子阴离子与缺电子嘌呤环构建了局域电场,有望同时实现高吸附量和高选择性的氙/氪分离。

实验部分:

1)溶剂热法合成HOF-ZJU-201(C80H96N96F48Si8Cu8)和HOF-ZJU-202(C80H96N96F48Ge8Cu8)。

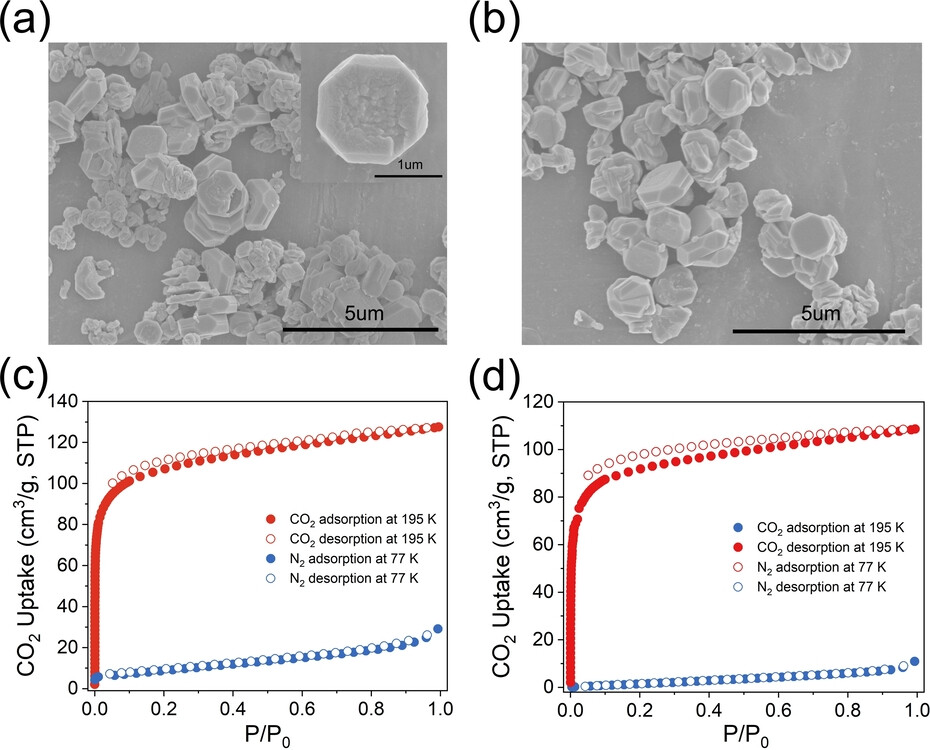

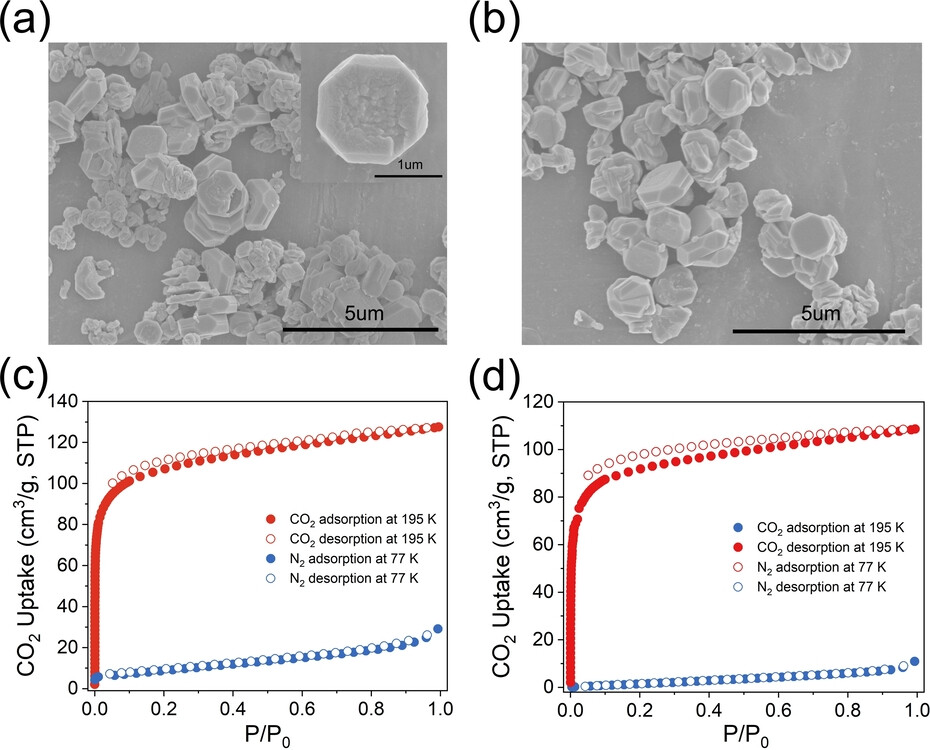

2)采用粉末X射线衍射(PXRD)、扫描电子显微镜(SEM)、热重分析(TGA)、N2和CO2吸附等表征手段确认两种材料的结构和多孔性。

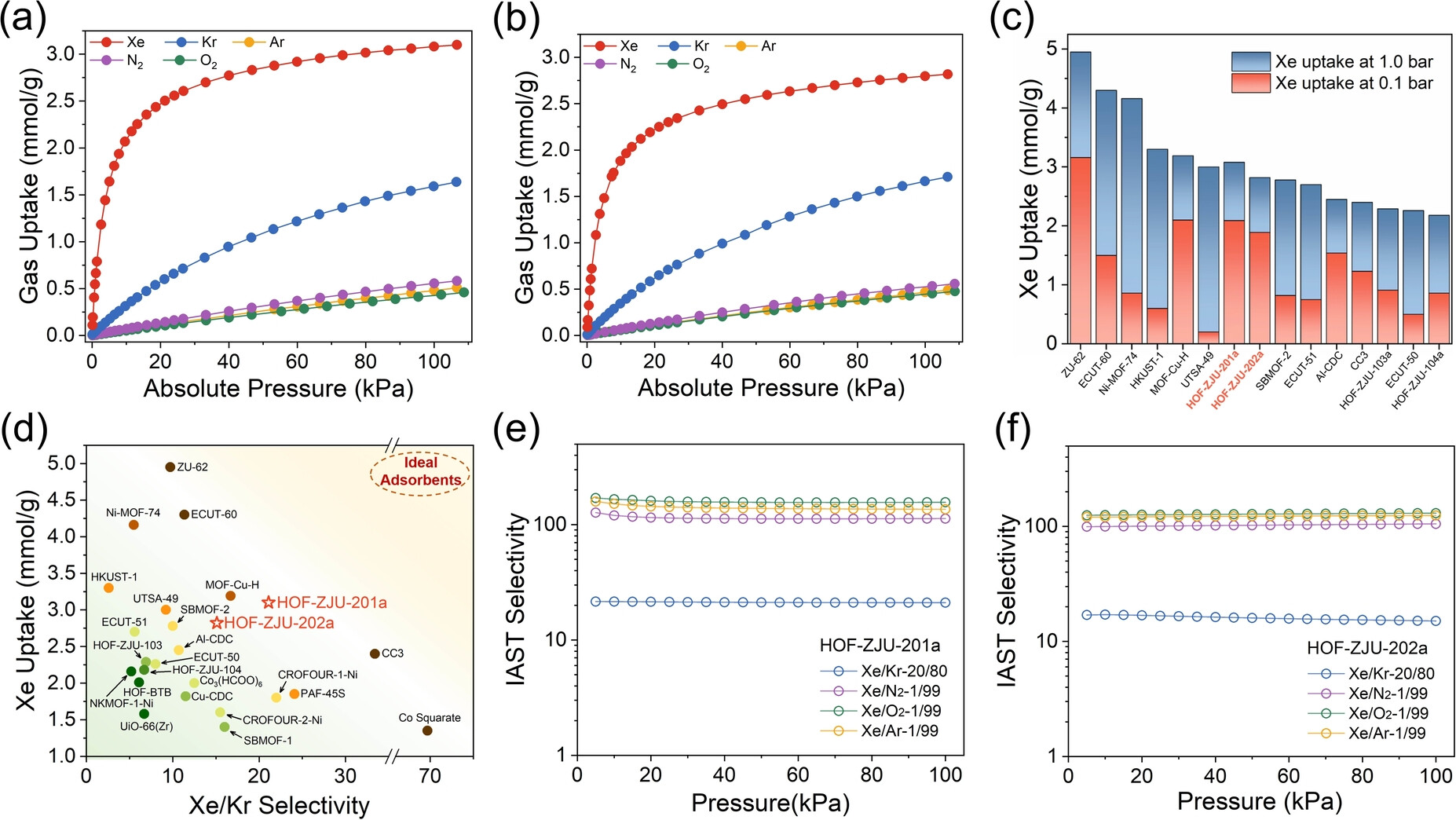

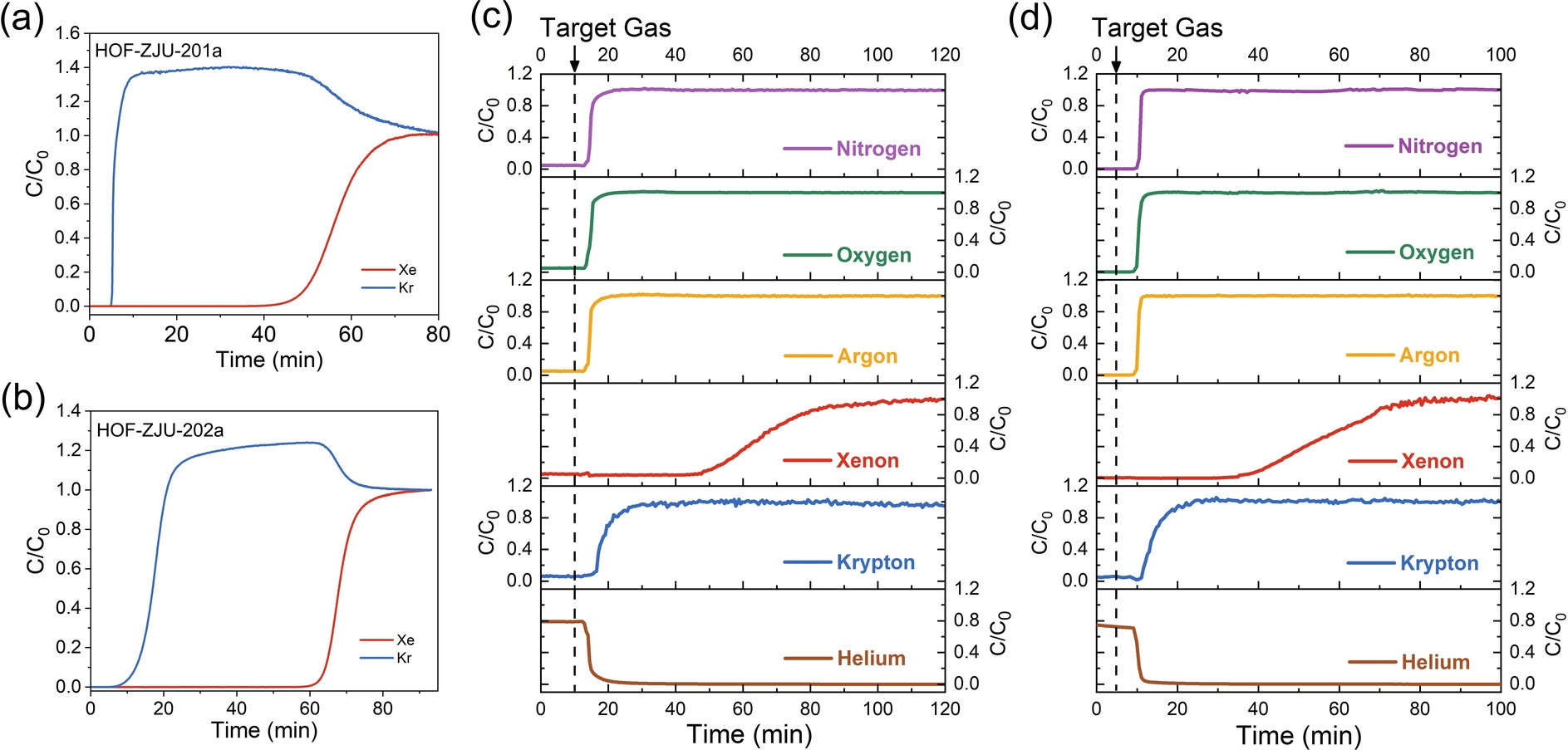

3)测试了HOF-ZJU-201a和HOF-ZJU-202a在298 K和273 K下对氙、氪、氩、氧和氮的单组分吸附等温线。在298 K和1.0 bar时,HOF-ZJU-201a对氙的吸附量为3.01 mmol/g,HOF-ZJU-202a为2.82 mmol/g,远高于大多数已报道材料。

4)计算了两种材料对氙/氪(20/80,v/v)、氙/氮(1/99,v/v)、氙/氧(1/99,v/v)和氙/氩(1/99,v/v)混合气体的IAST选择性。

5)进行了氙/氪(20/80,v/v)和稀薄氙/氪混合气(氙400 ppm,氪40 ppm)的固定床突破实验,评估材料的实际分离性能。

分析测试:

1)采用密度泛函理论(DFT)计算了HOF-ZJU-201中氙和氪在不同吸附位点的结合能,氙的结合能在30.2~35.2 kJ/mol,氪的结合能在21.7~25.2 kJ/mol。

2)计算了HOF-ZJU-201的局域表面静电势,发现富电子的六氟阴离子和缺电子的嘌呤环产生了微观电场,能够极化氙原子。

通过电荷密度差分析和Bader电荷分析,证实了氙原子在该微观电场中被极化,电子云向嘌呤环富集,从而增强了框架-客体相互作用。

3)通过大分子Monte Carlo(GCMC)模拟计算了HOF-ZJU-201中氙和氪的密度分布,发现氙的密度明显高于氪,与实验结果一致。

总结:

1)该工作报道了两种新型氢键金属-核苷酸碱框架材料HOF-ZJU-201和HOF-ZJU-202,它们能够在常温常压下高效分离氙/氪混合气体,并保持较高的氙吸附量和优异的氙/氪选择性。

2)这归功于材料狭窄的孔道和富电子阴离子与缺电子嘌呤环产生的局域电场,从而增强了对氙原子的吸附和选择性。该工作为设计新型分离材料提供了新思路。

展望:

1)目前这两种材料的合成条件为溶剂热法50°C反应3天,反应时间较长,后续可探索更简便高效的合成路线。

2)进一步探索对于其他重要气体分离(如CO2/N2、C2H2/CO2等)的性能还有待评估。

3)材料的水热和化学稳定性有待进一步考察,以确保其在实际应用中的可靠性。

4)可尝试对该类材料进行离子交换、功能基团修饰等策略,进一步优化其吸附分离性能。

Hydrogen-Bonded Metal–Nucleobase Frameworks for Efficient Separation of Xenon and Krypton

文章作者:Ying Liu, Dr. Hui Wu, Lidong Guo, Dr. Wei Zhou, Prof. Zhiguo Zhang, Prof. Qiwei Yang, Prof. Yiwen Yang, Prof. Qilong Ren, Prof. Zongbi Bao

DOI:10.1002/anie.202117609

文章链接:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/anie.202117609