首页 >

行业动态 > 【MOF气体分离】:利用金属有机框架中层间对称性控制实现高效C2H2/CO2分离

【MOF气体分离】:利用金属有机框架中层间对称性控制实现高效C2H2/CO2分离

摘要:

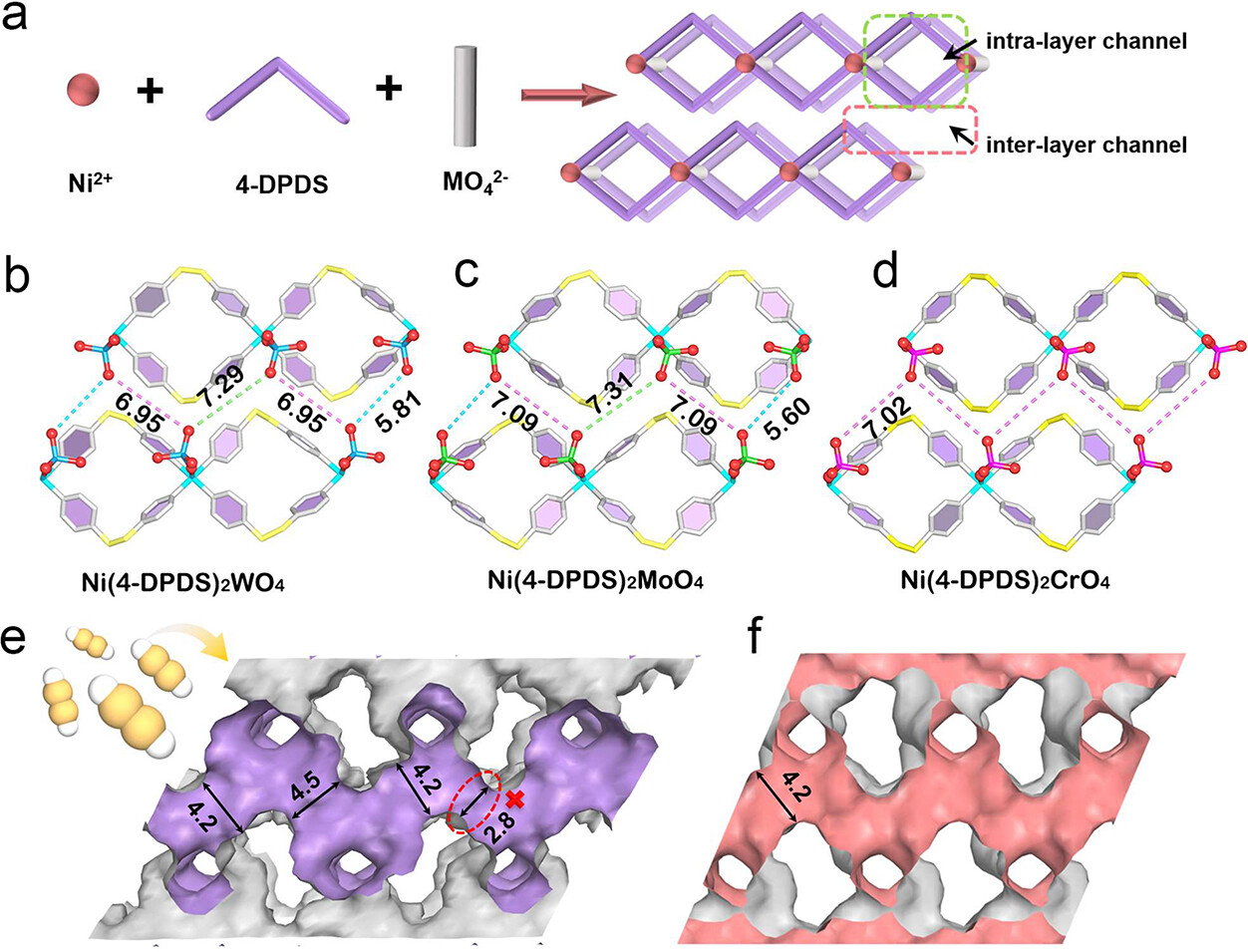

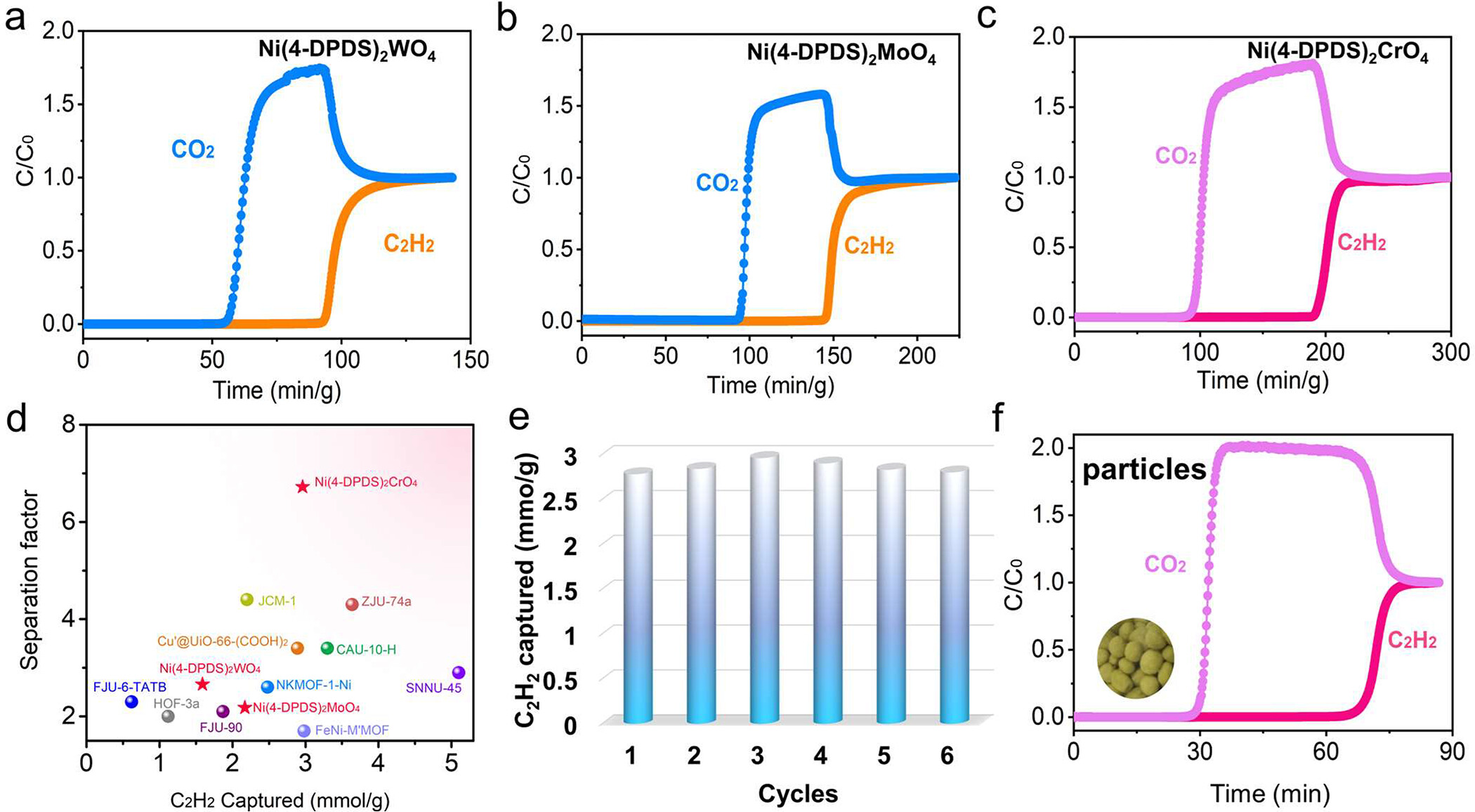

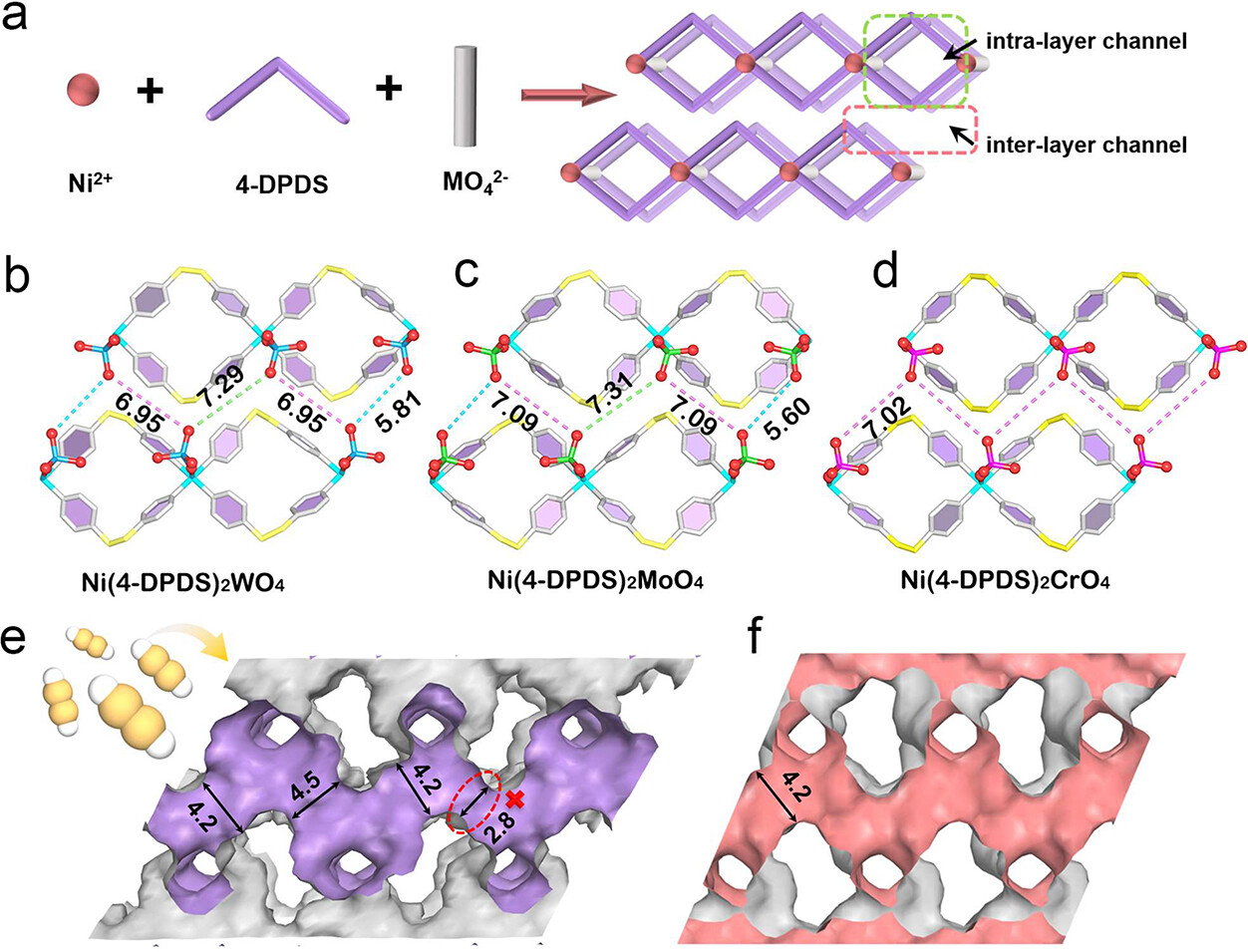

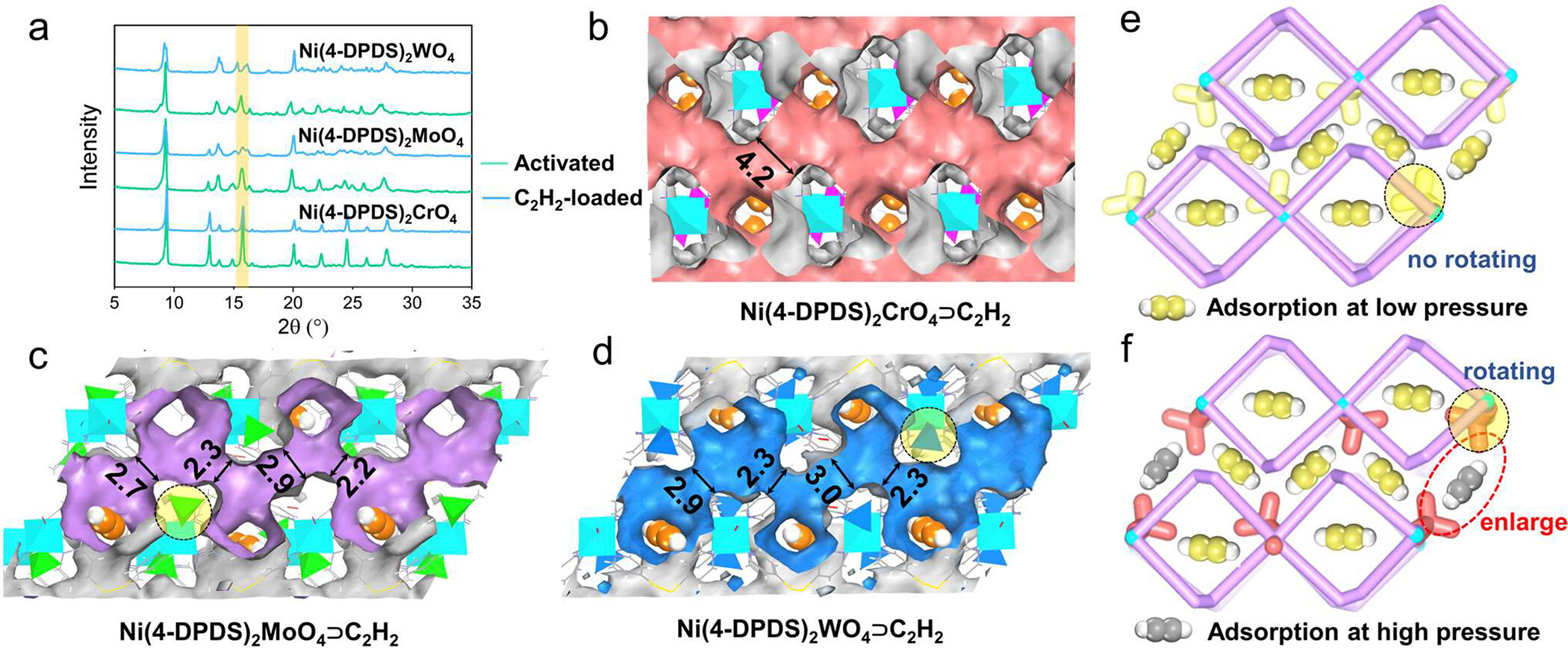

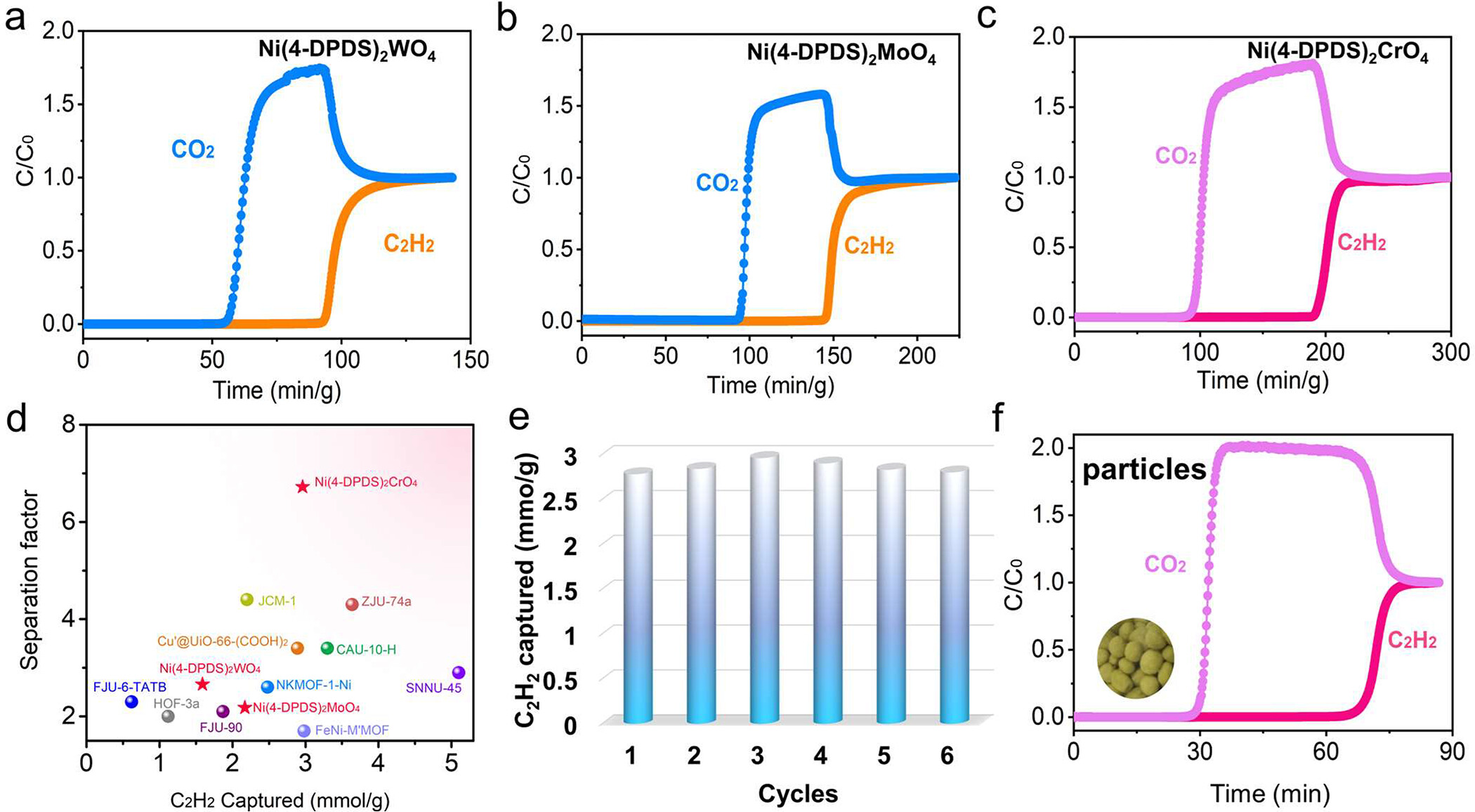

浙江大学鲍宗必团队发表的文章(J. Am. Chem. Soc. 2023, 145, 36, 19903–19911)中提出了一种利用二维层状金属有机框架(MOF)的层间和层内空间可调性来实现高性能C2H2/CO2分离的策略。结果表明,层间对称性控制可以使C2H2更有效地填充到Ni(4-DPDS)2CrO4中,在0.01bar和298K、1bar条件下,C2H2吸附量高达45.7cm3·g-1,选择性为67.7,在工作容量和分离选择性之间取得了良好平衡,优于其他同构Ni(4-DPDS)2MO4(M=Mo,W)。晶体学研究和DFT-D计算揭示,这种C2H2选择性吸附剂具有强的结合相互作用,这归因于角形阴离子和丰富的电子环境提供的定制孔限域作用。实验突破结果全面证明了这种独特材料在C2H2/CO2分离方面的高效性能。

研究背景:

(1) 工业上C2H2的提纯涉及有机溶剂萃取或低温蒸馏,这两种方法都不环保且能耗高。

(2) 其他学者提出了一些基于多孔材料的新型吸附分离技术,如USTA-300、NKMOF-1-Ni、TIFSIX-2-Cu-i等MOF材料。

(3) 本文作者受之前利用二维MOF的层间和层内空间可调性实现创纪录C2H2吸附量的启发,旨在通过精心选择角形无机阴离子,在二维层状MOF中创建永久的层内和层间通道,并通过将WO42-或MoO42-阴离子支柱替换为CrO42-来考察孔隙空间和化学性质的影响。

实验部分:

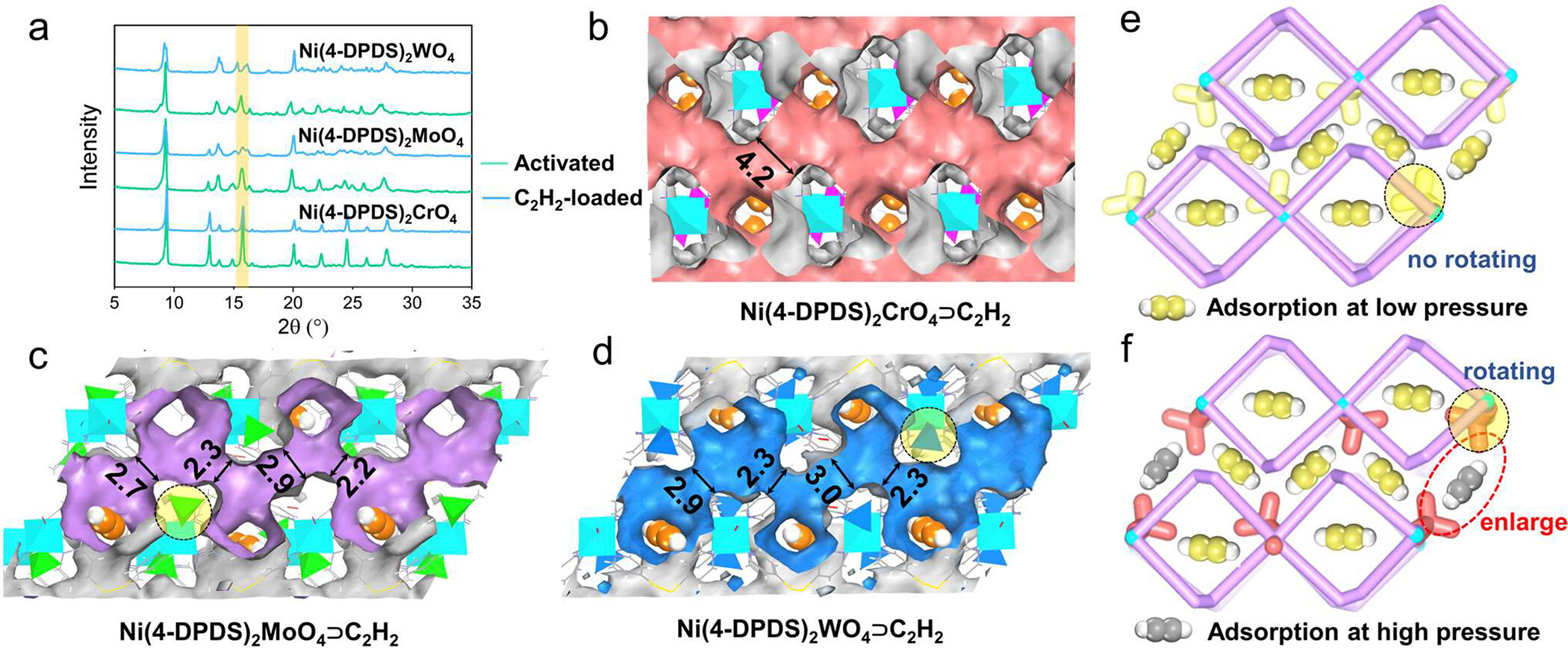

(1) 合成了Ni(4-DPDS)2MO4(M=Cr,Mo,W)三种化合物,并通过XRD、TGA、气体吸附等表征证实其结构和性质。

(2) 测试了三种化合物对C2H2和CO2的单组分吸附等温线,Ni(4-DPDS)2CrO4在0.01bar下对C2H2的吸附量高达45.7cm3·g-1,显著高于其他MOF材料。

(3) 基于IAST计算,Ni(4-DPDS)2CrO4在298K和1bar下对C2H2/CO2(50/50)的选择性高达67.7,优于绝大多数报道的MOF材料。

(4) 动态突破实验表明,Ni(4-DPDS)2CrO4展现出优异的动态分离选择性(6.7)和高的动态吸附量(2.96mmol·g-1),经6个循环后性能保持良好。

分析测试:

(1) DFT-D计算揭示了Ni(4-DPDS)2MO4与气体分子的相互作用。Ni(4-DPDS)2CrO4中C2H2的静态结合能在两个吸附位点分别为73.0和78.4kJ·mol-1,高于其他两种化合物。

(2) C2H2加载的单晶衍射表征直观显示了不同材料中的实际结合位点。层内吸附位点与模拟一致,但由于C2H2填充不足,未观察到层间吸附位点。

(3) GCMC模拟证实,有效吸附首先发生在层内,然后是层间。1kPa时主要吸附在层内孔道,100kPa时层间通道出现明显吸附位点。

(4) DFT-D计算还研究了CO2的吸附位点。Ni(4-DPDS)2CrO4中CO2填充不足,在两个吸附位点的结合能分别为45.9和39.8kJ·mol-1,低于C2H2。

总结:

(1) 本文证明了利用二维层状MOF的层间和层内空间可调性实现高效C2H2/CO2分离的策略。

(2) Ni(4-DPDS)2CrO4具有刚性均一的层间孔结构,更有利于选择性吸附微量C2H2并排斥CO2。

(3) 富氧角形阴离子在层内和层间孔隙中产生负电环境和有效的协同孔限域作用,优先识别C2H2而非CO2。

(4) 晶体学研究和DFT-D计算表明最佳孔径和极性孔隙可增强C2H2亲和力。

(5) Ni(4-DPDS)2CrO4展现出优异的稳定性和循环再生能力,有望实现工业应用。

展望:

(1) 进一步优化孔隙尺寸和极性环境,最大化孔隙利用率,进一步提高吸附容量。

(2) 深入研究客体-主体相互作用机制,为设计高性能气体分离多孔材料提供理论指导。

(3) 考察Ni(4-DPDS)2CrO4在更加接近实际工况的条件下(如湿气存在、低浓度C2H2等)的分离性能。

(4) 进一步放大制备,优化成型工艺,评估材料的机械强度和长期使用稳定性,为工业应用奠定基础。

Interlayer Symmetry Control in Flexible-Robust Layered Metal–Organic Frameworks for Highly Efficient C2H2/CO2 Separation

文章作者:Fang Zheng, Rundao Chen, Zexiang Ding, Ying Liu, Zhiguo Zhang, Qiwei Yang, Yiwen Yang, Qilong Ren, and Zongbi Bao*

DOI:10.1021/jacs.3c06138

文章链接:https://pubs.acs.org/doi/10.1021/jacs.3c06138