首页 >

行业动态 > 【TPAD-COF】一种具有高可及性苯胺融合醌基单元的氧化还原活性共价有机框架实现高效质子电荷存储

【TPAD-COF】一种具有高可及性苯胺融合醌基单元的氧化还原活性共价有机框架实现高效质子电荷存储

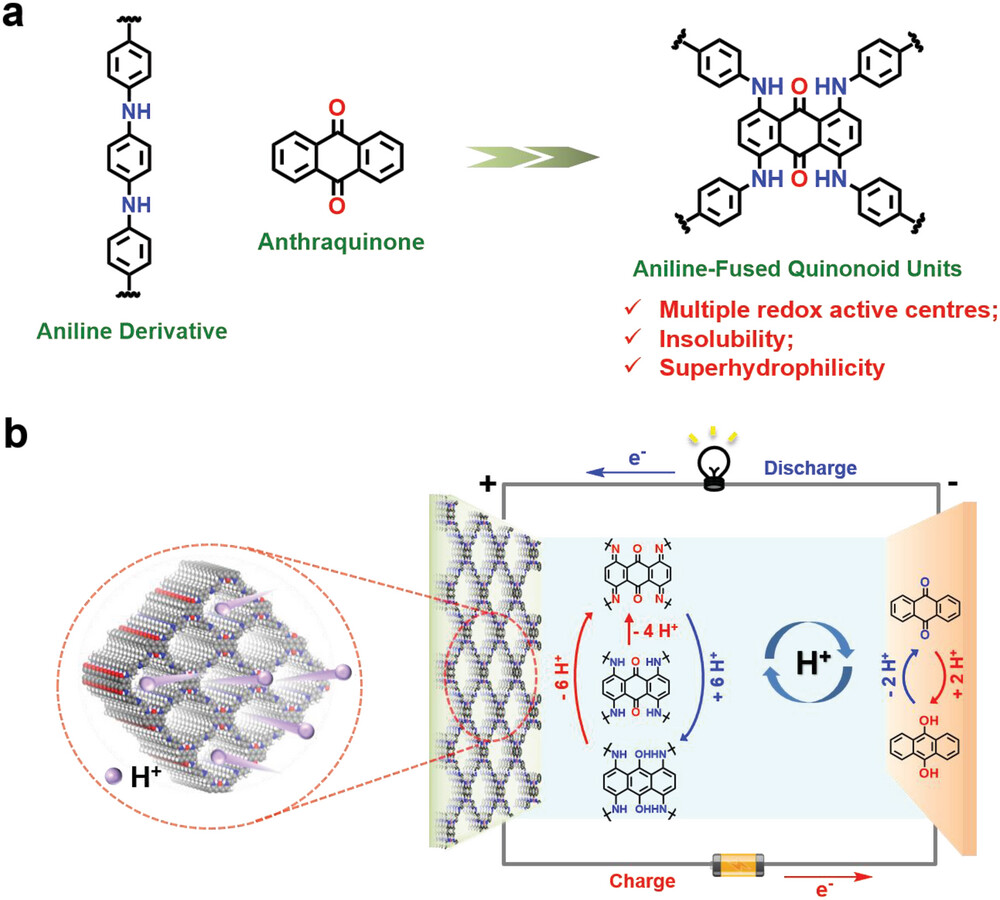

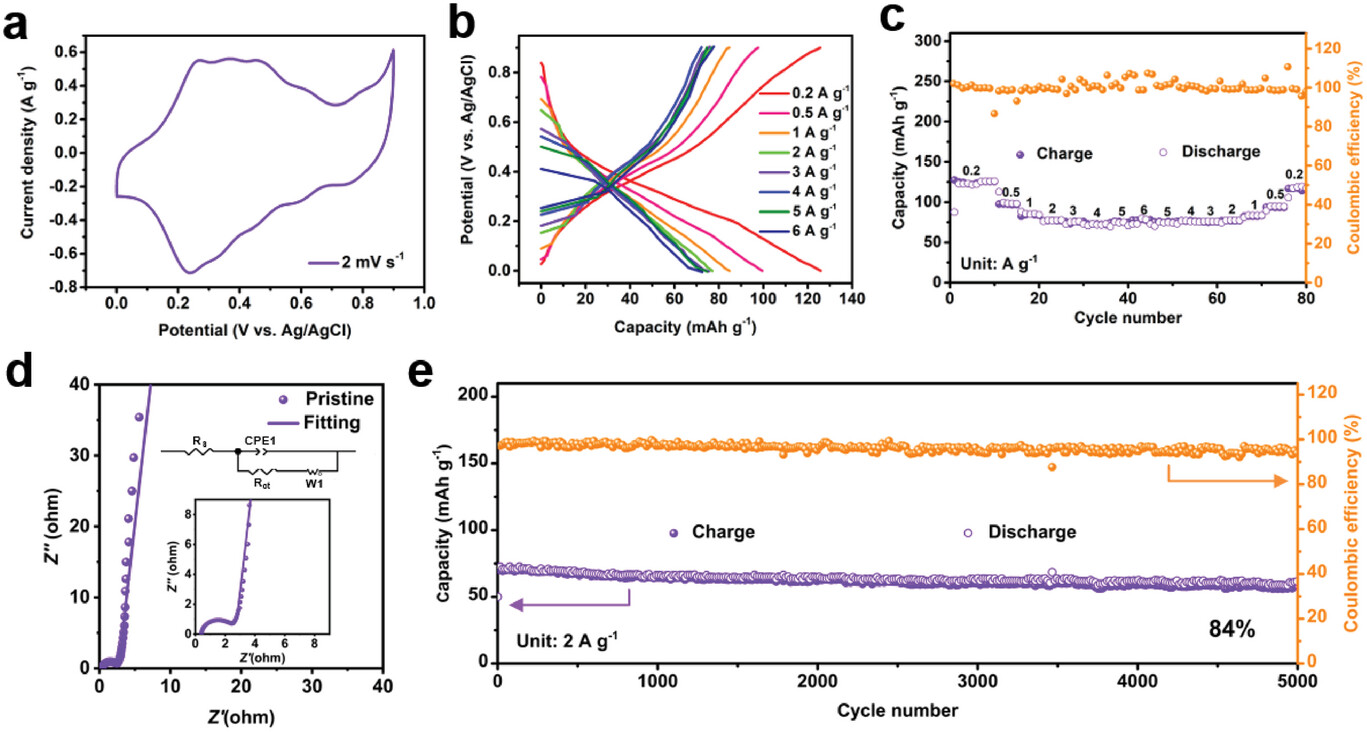

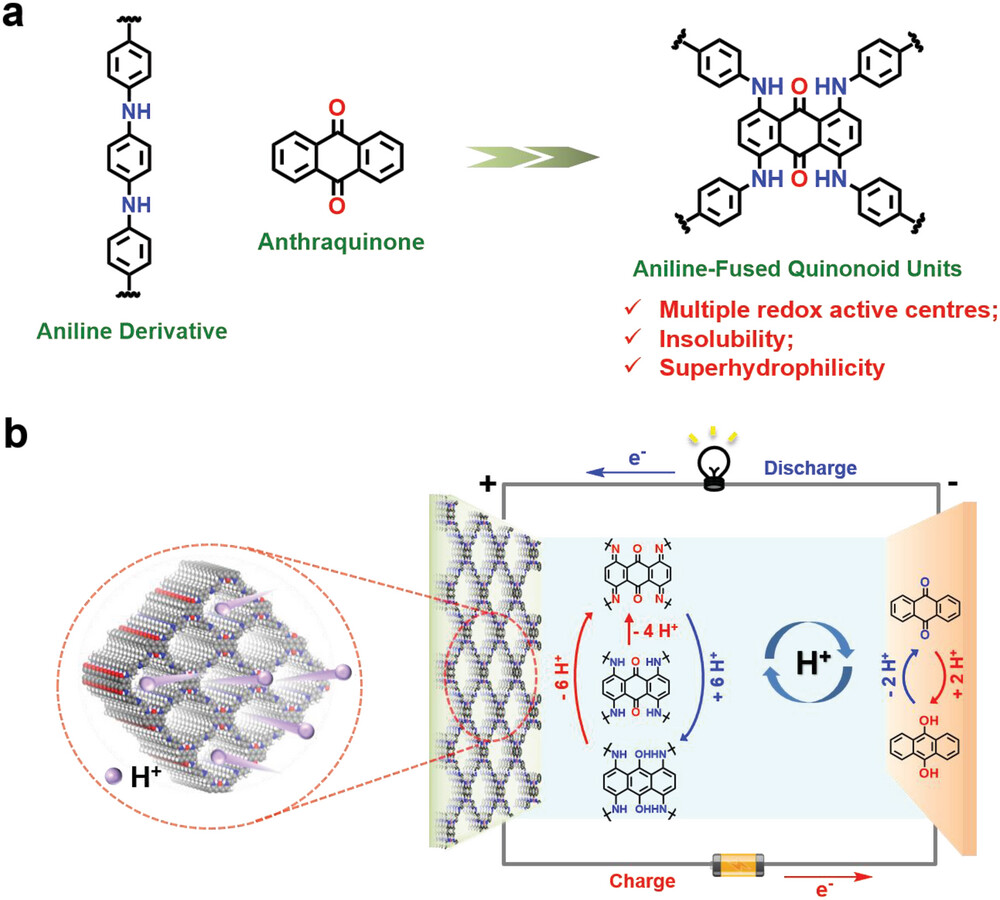

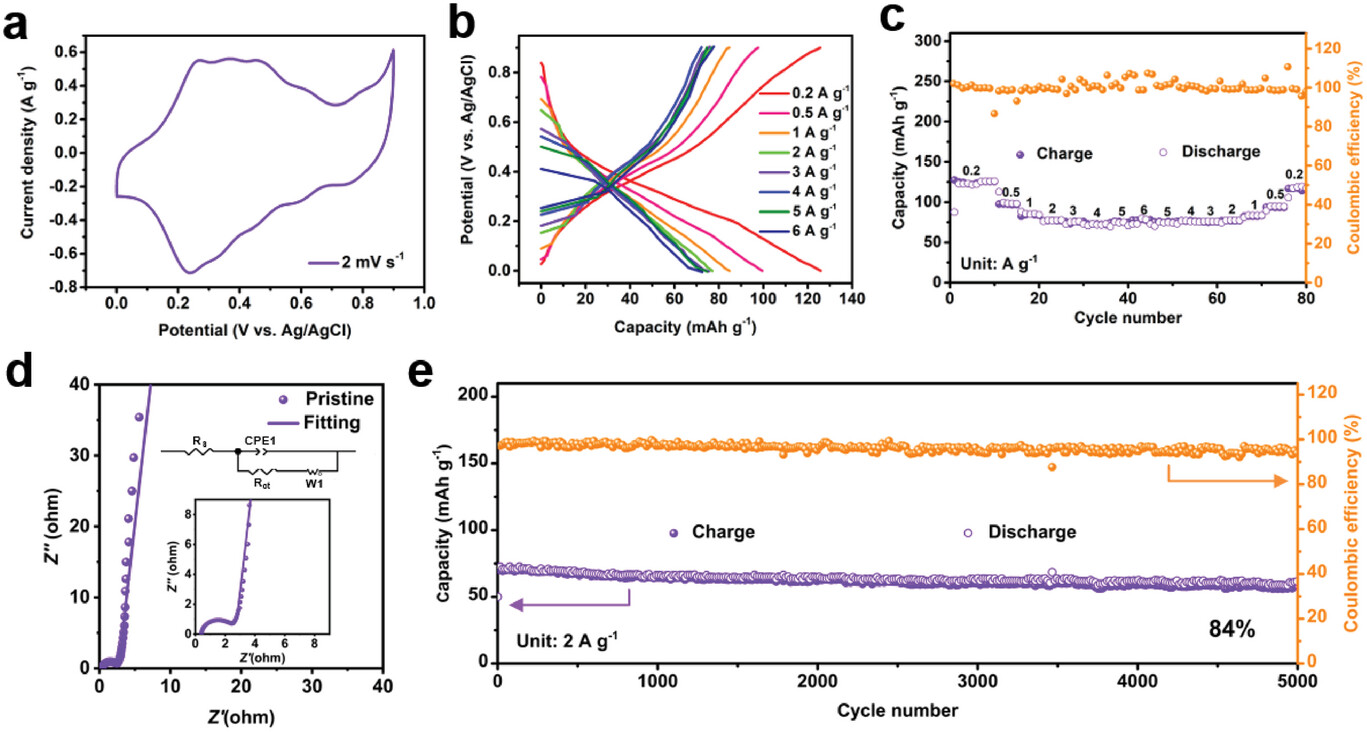

天津大学陈龙教授、上海理工大学彭成信副教授等报道的本篇文章(Advanced Materials 2023, 35, 2305037)中研究了一种基于氧化还原活性的二维共价有机框架(TPAD-COF),该材料具有苯胺融合醌基单元,展现出规则的开放多孔通道和优异的稳定性。研究发现,TPAD-COF电极在0.2 A g⁻¹电流密度下实现了126 mAh g⁻¹的高容量,并在2 A g⁻¹电流密度下经过5000次循环后仍保持84%的容量。通过综合非原位光谱研究和密度泛函理论(DFT)计算,揭示了苯胺融合醌基单元中的-NH-和C=O基团在充放电过程中表现出六电子显著的氧化还原活性。此外,基于TPAD-COF//蒽醌(AQ)的全有机质子电池在0.5 A g⁻¹电流密度下经过130次循环后仍能保持115 mAh g⁻¹的放电容量,表明TPAD-COF电极在水系质子电池中具有潜在应用价值。

研究背景

1.行业问题

水系质子电池因其固有的安全性和可持续性而备受关注,但电极材料在酸性电解液中的腐蚀或溶解问题限制了其实际应用。

现有电极材料(如金属氧化物、小分子有机物和聚合物)存在长期稳定性差、孔隙率低等问题,导致质量传输受阻和电池寿命缩短。

2.研究现状

金属氧化物和小分子有机物因在酸性电解液中易腐蚀或溶解而稳定性差。

聚合物(如聚吡咯、聚噻吩和聚苯胺)虽克服了溶解问题,但低孔隙率导致质量传输受限,并在充放电过程中发生膨胀/收缩,缩短了设备寿命。

共价有机框架(COFs)因其多孔性和结晶性而受到关注,但其在质子存储中的应用仍需深入研究。

3.本文创新

作者提出了一种基于苯胺融合醌基单元的TPAD-COF,通过合理设计将醌类氧化还原中心和导电苯胺骨架结合,构建了高效的质子存储平台。

TPAD-COF具有高比表面积、规则的开放通道和优异的化学稳定性,显著提升了质子传输和电化学性能。

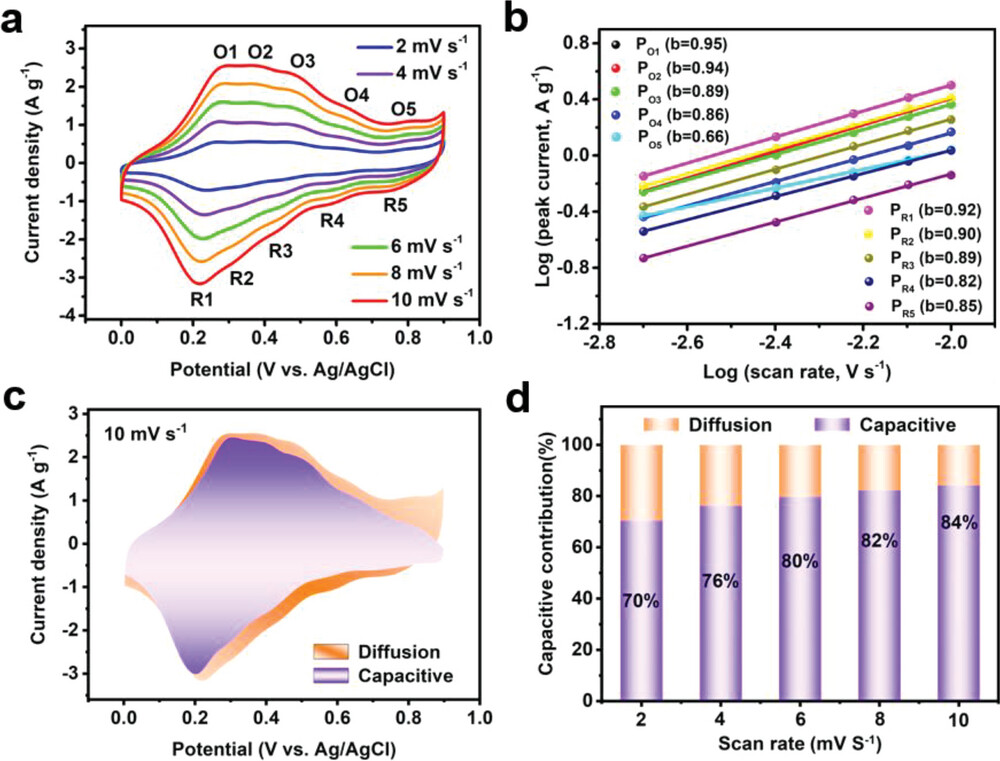

通过DFT计算和多种表征手段(如FT-IR、XPS、EPR和LS 1H-NMR),揭示了TPAD-COF中氧化还原活性位点的六电子转移机制。

实验和分析

1. 材料合成与表征

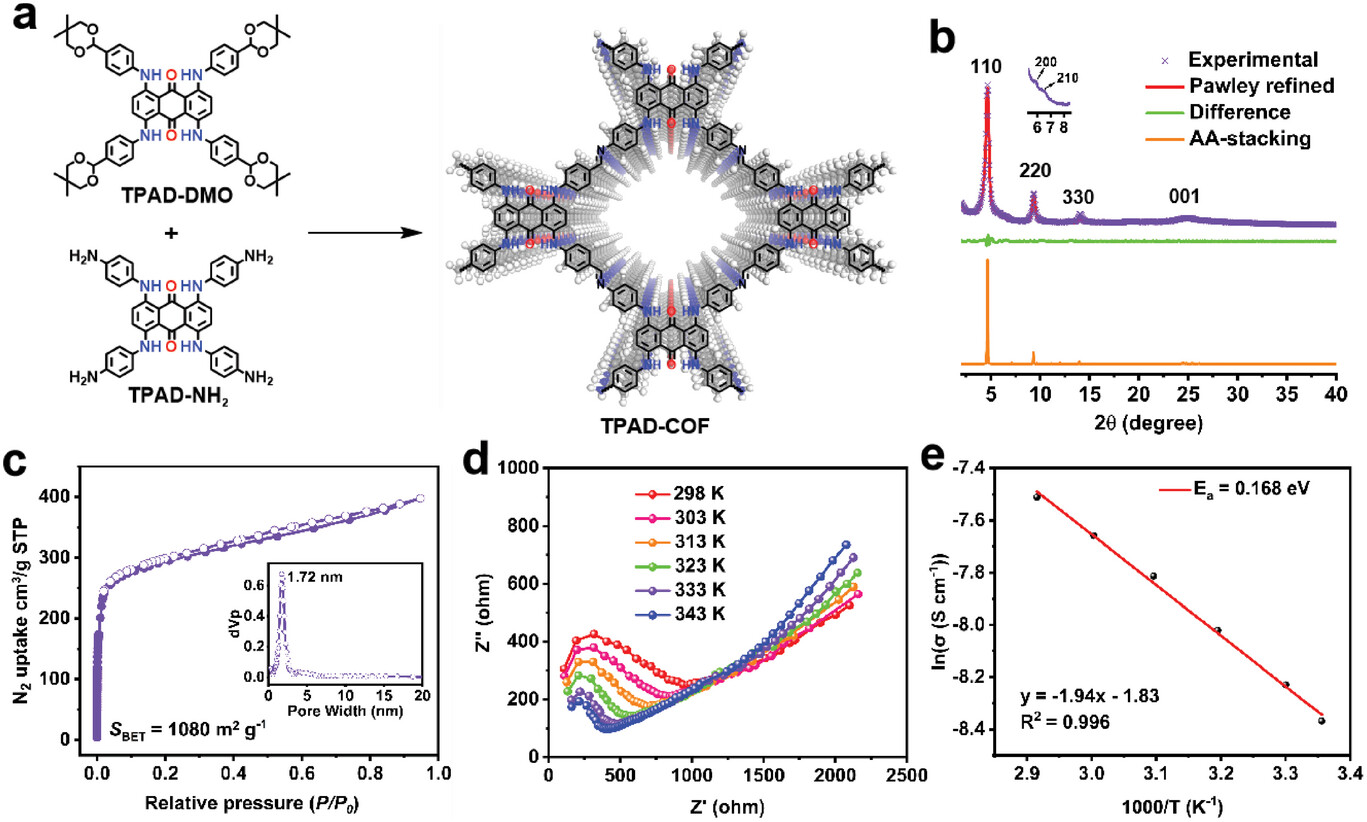

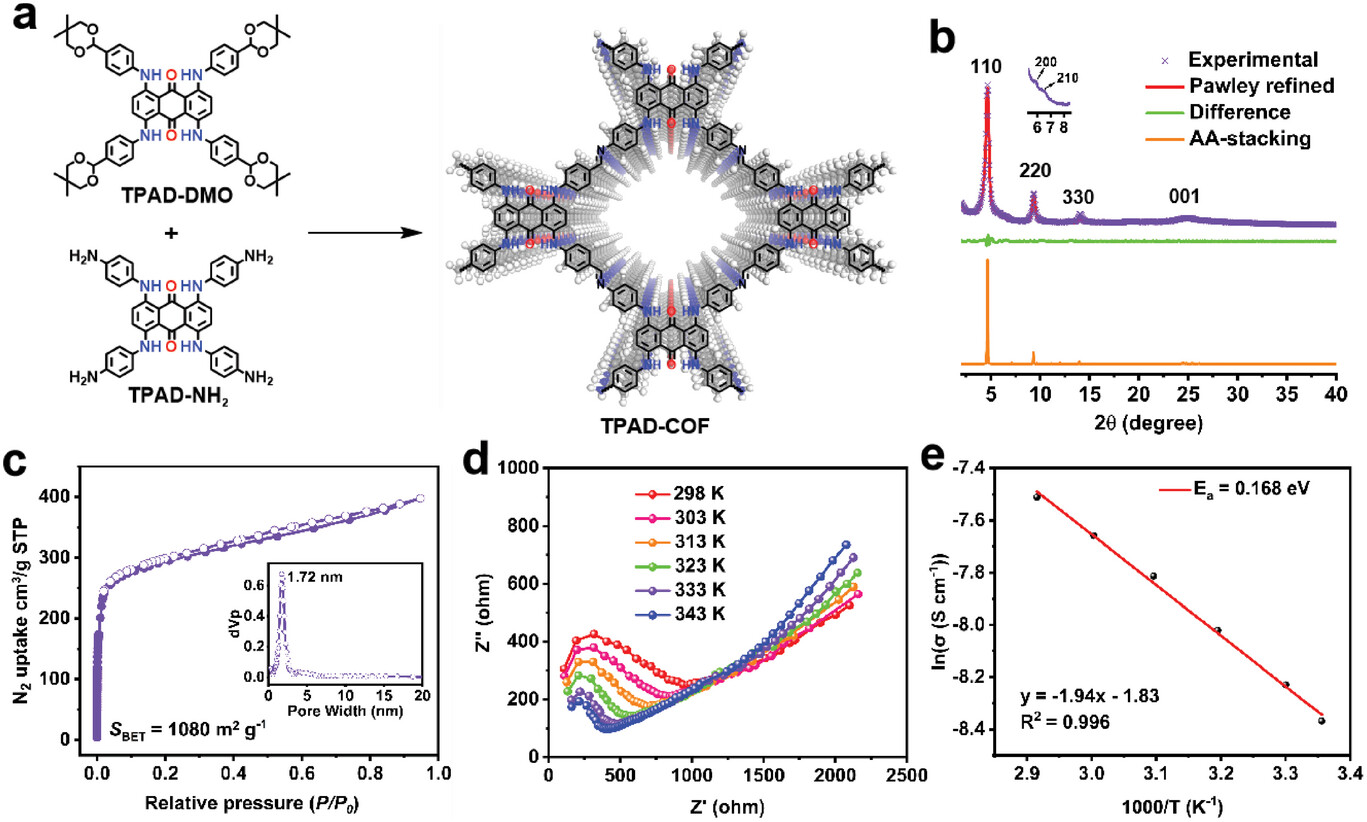

1) TPAD-COF通过溶剂热法合成,前驱体为1,4,5,8-四(4-(5,5-二甲基-1,3-二氧戊环-2-基)苯基氨基)蒽醌-9,10-二酮(TPAD-DMO)和1,4,5,8-四(4-氨基苯基氨基)蒽醌-9,10-二酮(TPAD-NH₂)。

2) 表征手段包括傅里叶变换红外光谱(FT-IR)、固态¹³C交叉极化魔角旋转核磁共振(CP-MAS NMR)、粉末X射线衍射(PXRD)和氮气吸附-脱附测试。结果表明TPAD-COF具有AA堆叠结构,比表面积为1080 m²/g,孔径为1.72 nm。

2.应用性能测试

1) TPAD-COF在1.2 M H₂SO₄电解液中表现出优异的电化学性能:在0.2 A g⁻¹电流密度下容量为126 mAh g⁻¹,2 A g⁻¹电流密度下经过5000次循环后容量保持率为84%。

2) 组装的TPAD-COF//AQ全有机质子电池在0.5 A g⁻¹电流密度下经过130次循环后放电容量为115 mAh g⁻¹,能量密度为61 Wh kg⁻¹,功率密度为275 W kg⁻¹。

3.性能原因分析

1) TPAD-COF的超亲水性和高质子导电性(室温下为2.32 × 10⁻⁴ S cm⁻¹)促进了质子传输。

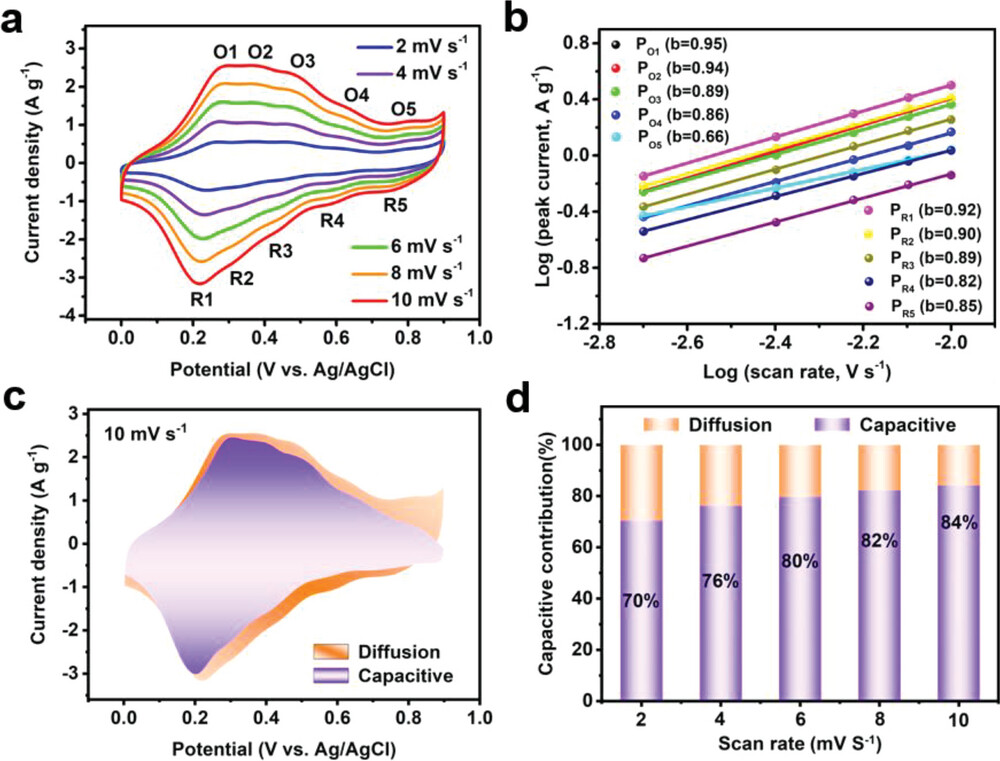

2) 苯胺融合醌基单元中的-NH-和C=O基团在充放电过程中表现出六电子氧化还原活性,显著提升了电荷存储能力。

3) DFT计算和多种表征手段揭示了质子在TPAD-COF中的可逆插入/提取行为,验证了其高可逆性和稳定性。

总结

1.TPAD-COF作为一种新型氧化还原活性共价有机框架材料,在水系质子电池中展现出高容量(126 mAh g⁻¹)和优异的循环稳定性(5000次循环后容量保持率为84%)。

TPAD-COF//AQ全有机质子电池在宽温度范围内(包括-20°C)表现出良好的电化学性能和循环稳定性。

2.首次将苯胺融合醌基单元引入共价有机框架中,实现了高效的质子存储。

通过DFT计算和多种表征手段揭示了氧化还原活性位点的六电子转移机制,为设计新型电极材料提供了理论依据。

3.本研究为水系质子电池电极材料的设计提供了新思路,推动了可持续储能技术的发展。

TPAD-COF的优异性能和稳定性使其在实际应用中具有广阔前景。

A Redox-Active Covalent Organic Framework with Highly Accessible Aniline-Fused Quinonoid Units Affords Efficient Proton Charge Storage

文章作者:Xiaoli Yan, Feixiang Wang, Xi Su, Junyu Ren, Meiling Qi, Pengli Bao, Weihua Chen, Chengxin Peng, Long Chen

DOI:10.1002/adma.202305037

文章链接:https://advanced.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adma.202305037

本文为科研用户原创分享用于学术宣传交流,具体内容请查阅上述论文,如有错误、侵权等请联系修改、删除。未经允许第三方不得复制转载。