首页 >

行业动态 > 【ELM-12 】捕获柔性金属 - 有机框架单颗粒中客体诱导结构转变的原子力显微镜策略

【ELM-12 】捕获柔性金属 - 有机框架单颗粒中客体诱导结构转变的原子力显微镜策略

京都大学 Satoshi Watanabe、Shotaro Hiraide等在Journal of the American Chemical Society 2025, DOI: 10.1021/jacs.5c01377中报道,柔性金属 - 有机框架(MOFs)因窄孔(np)与大孔(lp)态间的结构转变呈现台阶式吸附等温线,其转变压力可通过调控颗粒尺寸优化,但传统粉末吸附测量无法解析单颗粒行为。

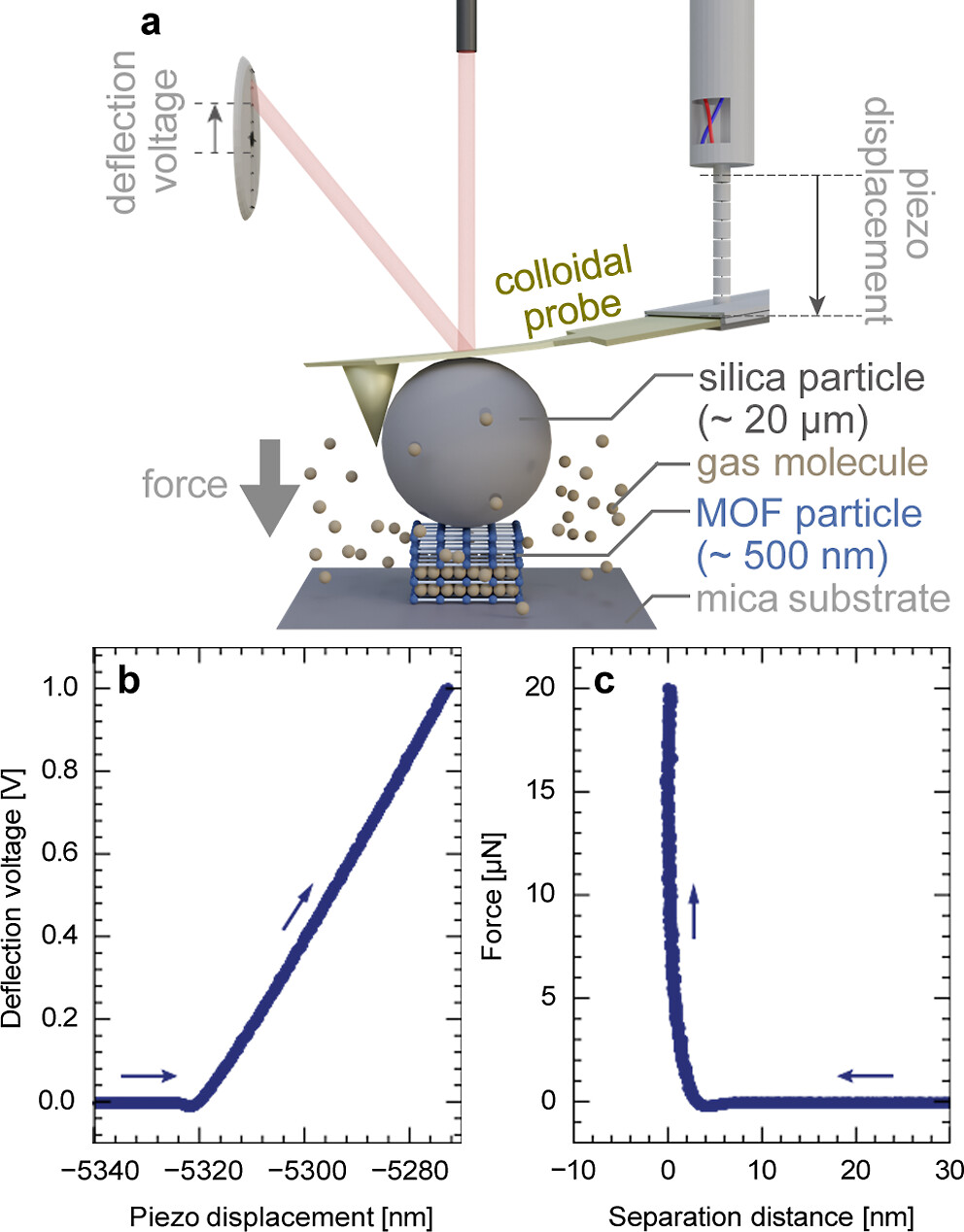

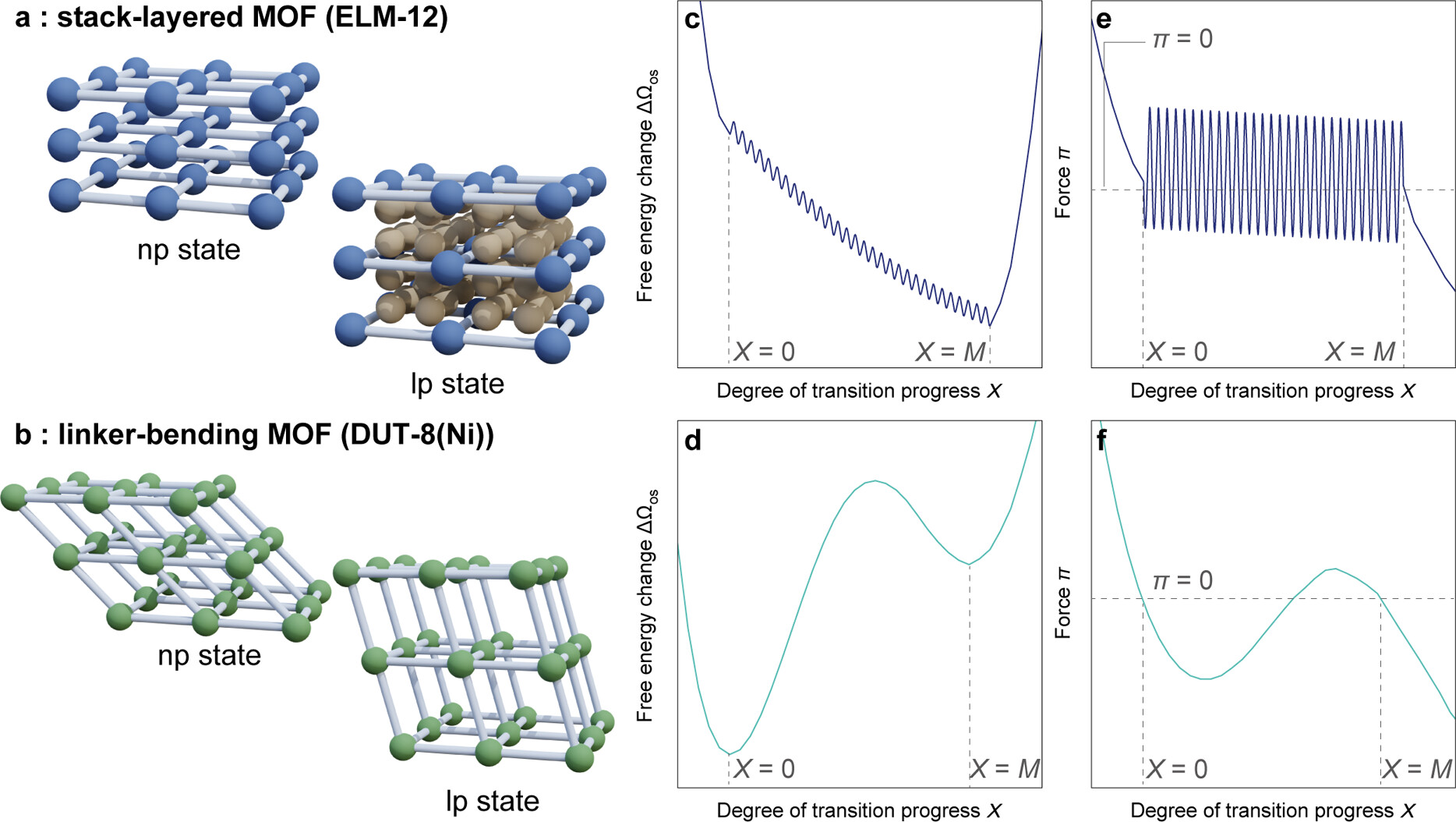

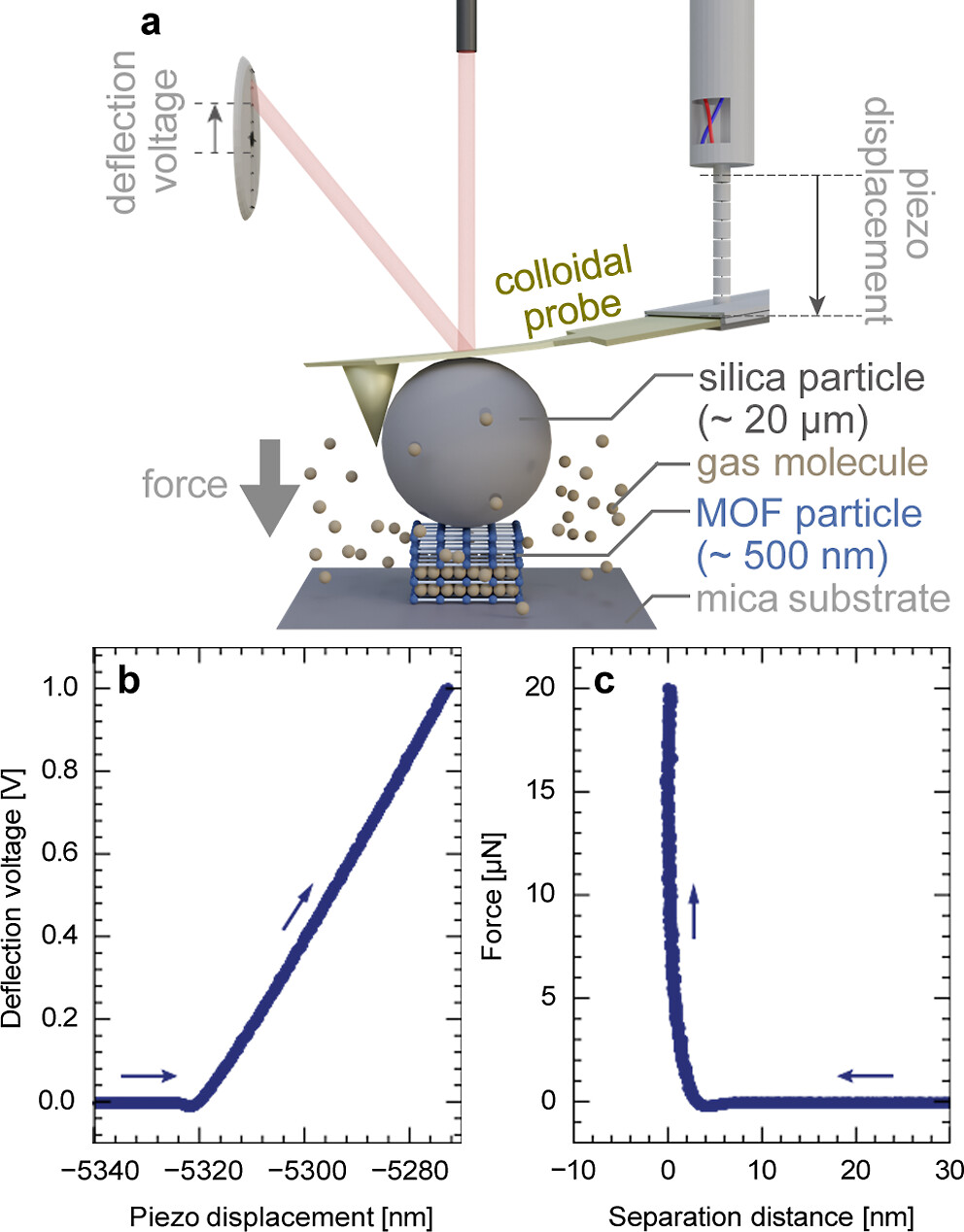

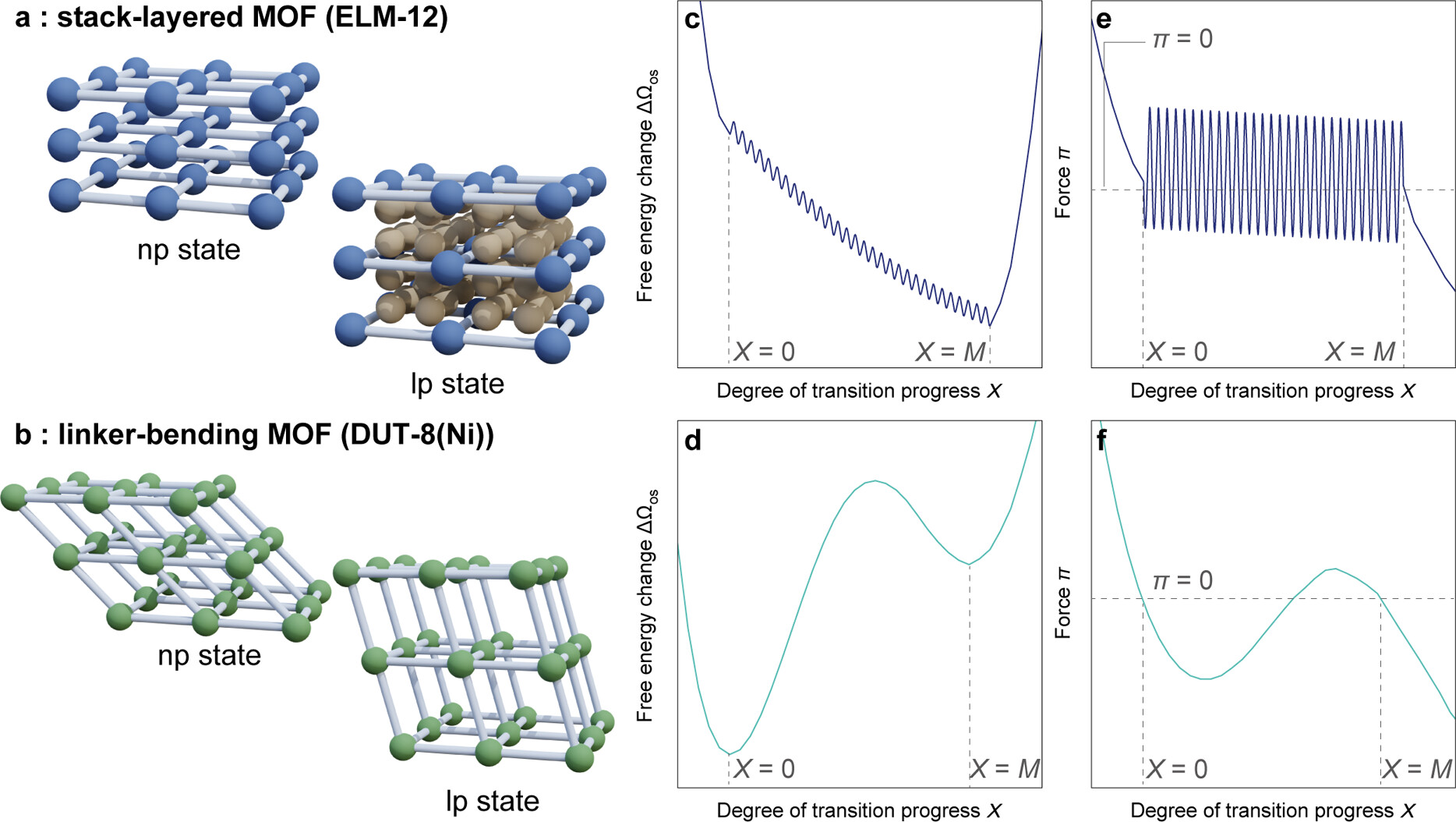

本文利用原子力显微镜(AFM)结合热力学分析,通过施加外力诱导 MOF 颗粒从 lp 到 np 态转变,获取力曲线并解析转变机制。对 ELM-12 和 DUT-8 (Ni) 的研究表明:ELM-12 表现为逐层转变,而 DUT-8 (Ni) 为整体协同转变。力曲线分析可精确计算单颗粒的自由能变化与转变压力,为理解尺寸依赖性及单颗粒行为对宏观性能的影响提供新视角。

研究背景

1)行业问题

柔性 MOFs 的结构转变压力是影响气体分离效率的关键参数,但其颗粒尺寸分布导致难以全面理解尺寸依赖性。

传统吸附等温线测量仅提供粉末样品的平均行为,无法揭示单颗粒层面的转变机制。

缺乏实验手段直接观测单颗粒在客体分子诱导下的结构转变过程(如逐层或整体转变)。

2)研究现状

理论模拟(如分子动力学、蒙特卡洛模拟)预测柔性 MOFs 可能存在逐层或协同转变机制,但缺乏实验验证。

现有表征技术(如环境透射电镜、单晶 X 射线衍射)可观测结构变化,但无法区分单颗粒内的转变方式。

颗粒尺寸对转变压力的影响在粉末样品中被平均化,具体作用机制尚不明确。

3)本文创新

实验方法创新:首次将 AFM 与热力学分析结合,通过力 - 位移曲线直接探测单颗粒的结构转变行为。

机制解析突破:通过力曲线特征区分 ELM-12(层状结构)的逐层转变与 DUT-8 (Ni)(三维网络)的整体协同转变,提供实验证据。

单颗粒尺度分析:定量计算单颗粒的自由能变化与转变压力,揭示尺寸依赖性的微观起源。

实验和分析

1)材料合成与表征

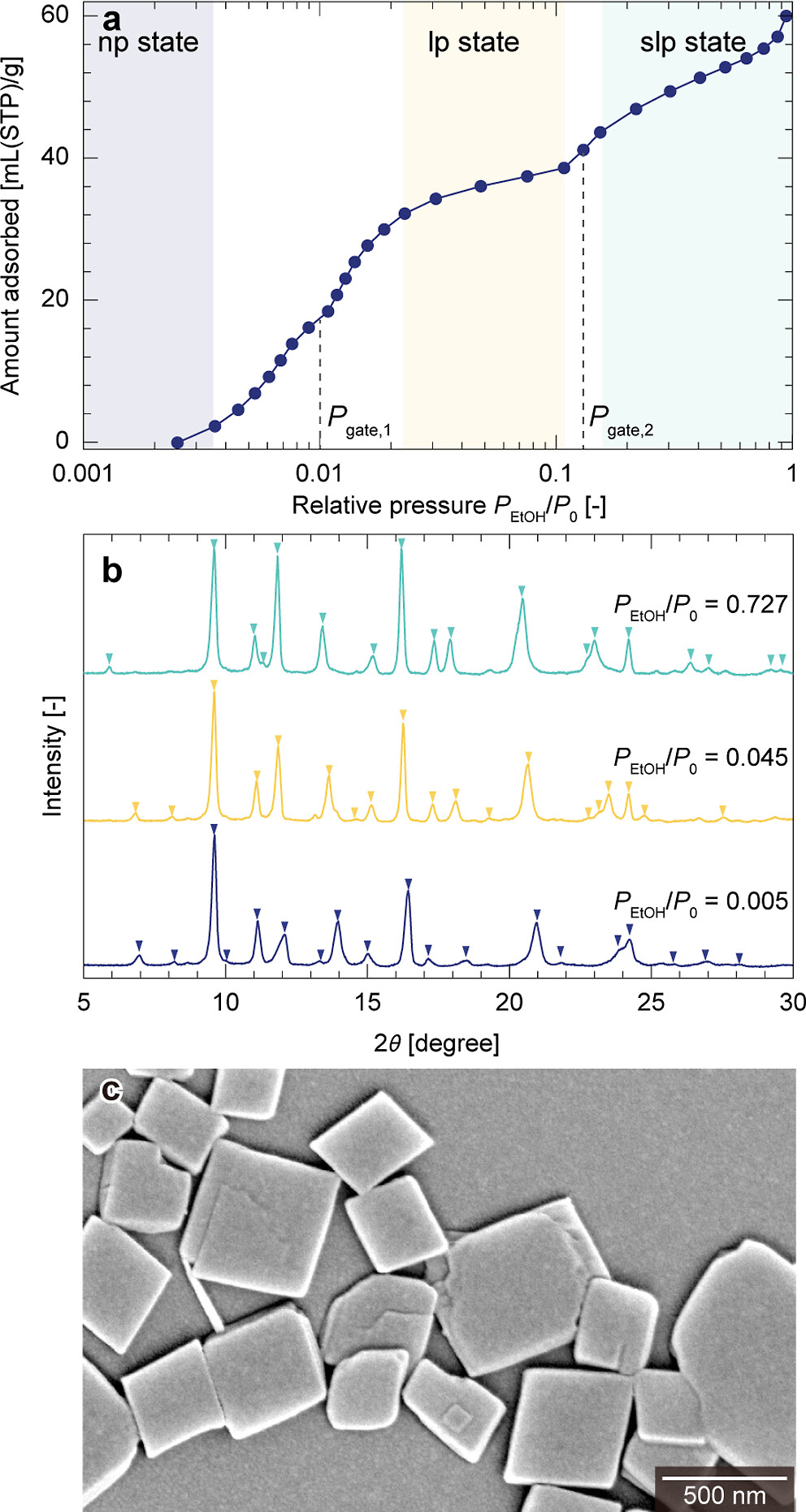

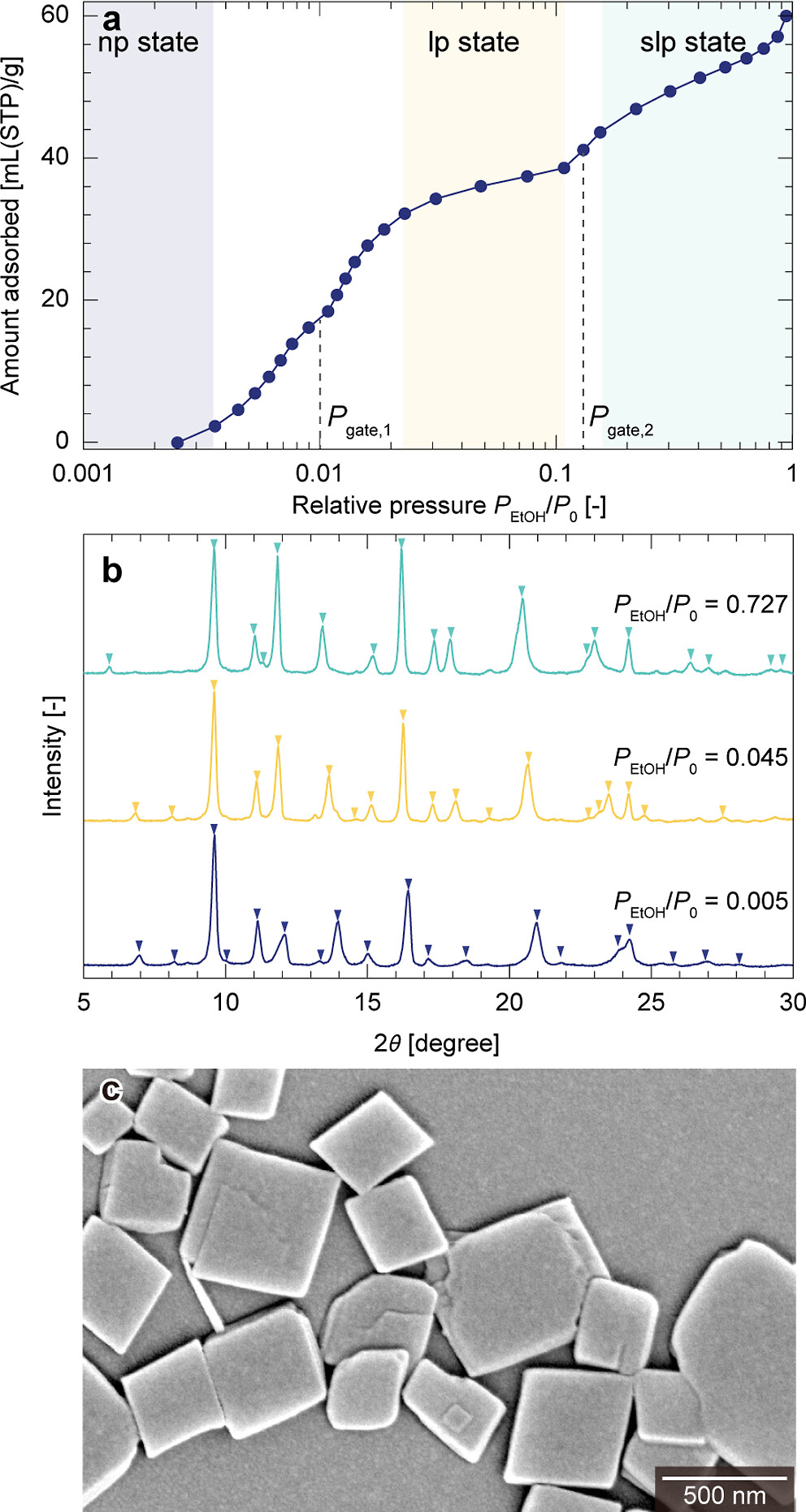

ELM-12:通过微反应器快速混合法合成,经真空活化后呈 np 态。SEM 显示为血小板状颗粒(720±338 nm),原位 XRD 证实乙醇吸附诱导 np→lp→超孔(slp)态转变,层间宽度从 6.37 Å 增至 6.60 Å。

DUT-8(Ni):采用溶剂热法合成,经超临界 CO₂干燥后保持无客体 lp 态(亚稳态)。SEM 显示矩形颗粒(316±216 nm×162±74 nm),XRD 和 N₂吸附等温线验证其结构稳定性。

关键表征:AFM 胶体探针(20 μm 二氧化硅微球)施加力,同步记录力 - 位移曲线;热重分析、气体色谱校准乙醇分压。

2)应用性能测试与结果

力曲线特征:ELM-12 在力作用下呈现阶梯式力下降(逐层收缩),DUT-8 (Ni) 表现为突发式力降至零(整体收缩),对应两种转变机制。

自由能计算:通过积分力曲线,ELM-12 单颗粒转变自由能为 5.9 fJ / 颗粒(0.414 kJ/mol-UC),随乙醇分压升高而增大,符合热力学模型。

尺寸依赖性:ELM-12 的转变压力随颗粒尺寸增大而升高,500 nm 颗粒的脱附压力约为 600 nm 颗粒的 1/4,验证尺寸对宏观吸附等温线陡度的影响。

3)机制分析

热力学模型:结合 Coudert 等人的门吸附理论,建立自由能变化(ΔΩₒₛ)与力(π)、转变进度(X)的关系,通过微分自由能曲线预测力曲线形状。

结构差异:ELM-12 的层间范德华力较弱,允许逐层独立转变;DUT-8 (Ni) 的三维配位键强度均匀,导致整体协同转变,与理论模拟结果一致。

总结

1)开发 AFM - 热力学分析方法,首次实验观测柔性 MOFs 单颗粒的客体诱导结构转变。

揭示 ELM-12 的逐层转变与 DUT-8 (Ni) 的整体转变机制,计算单颗粒自由能变化与转变压力。

证实颗粒尺寸显著影响转变压力,为解释粉末样品吸附等温线的尺寸依赖性提供微观依据。

2)建立单颗粒尺度的转变行为表征方法,弥补传统粉末测量的不足。

通过力曲线特征区分不同结构 MOF 的转变模式,为理论模拟提供实验验证。

3)指导柔性 MOFs 的颗粒尺寸设计,优化气体分离过程的能量效率。

拓展 AFM 在纳米材料相变研究中的应用,推动单颗粒层面的构效关系分析。

Atomic Force Microscopy Strategies for Capturing Guest-Induced Structural Transitions in Single Flexible Metal–Organic Framework Particles

文章作者:Homare Arima, Shotaro Hiraide*, Hiroyuki Nagano, Leila Abylgazina, Irena Senkovska, Günter K. Auernhammer, Andreas Fery, Stefan Kaskel, Satoshi Watanabe*

DOI:10.1021/jacs.5c01377

文章链接:https://pubs.acs.org/doi/10.1021/jacs.5c01377

本文为科研用户原创分享用于学术宣传交流,具体内容请查阅上述论文,如有错误、侵权等请联系修改、删除。未经允许第三方不得复制转载。