首页 >

行业动态 > 【DMOF-F】通过等网状金属 - 有机框架氟化合理调控封装离子液体的离子传导

【DMOF-F】通过等网状金属 - 有机框架氟化合理调控封装离子液体的离子传导

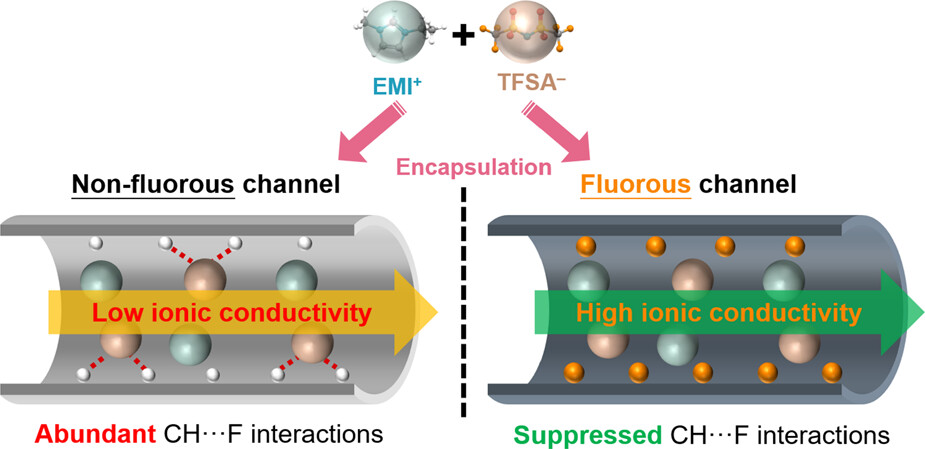

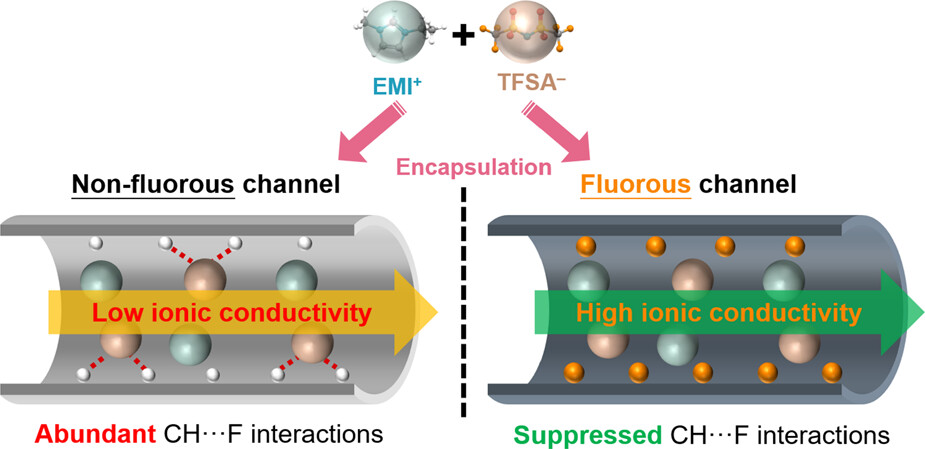

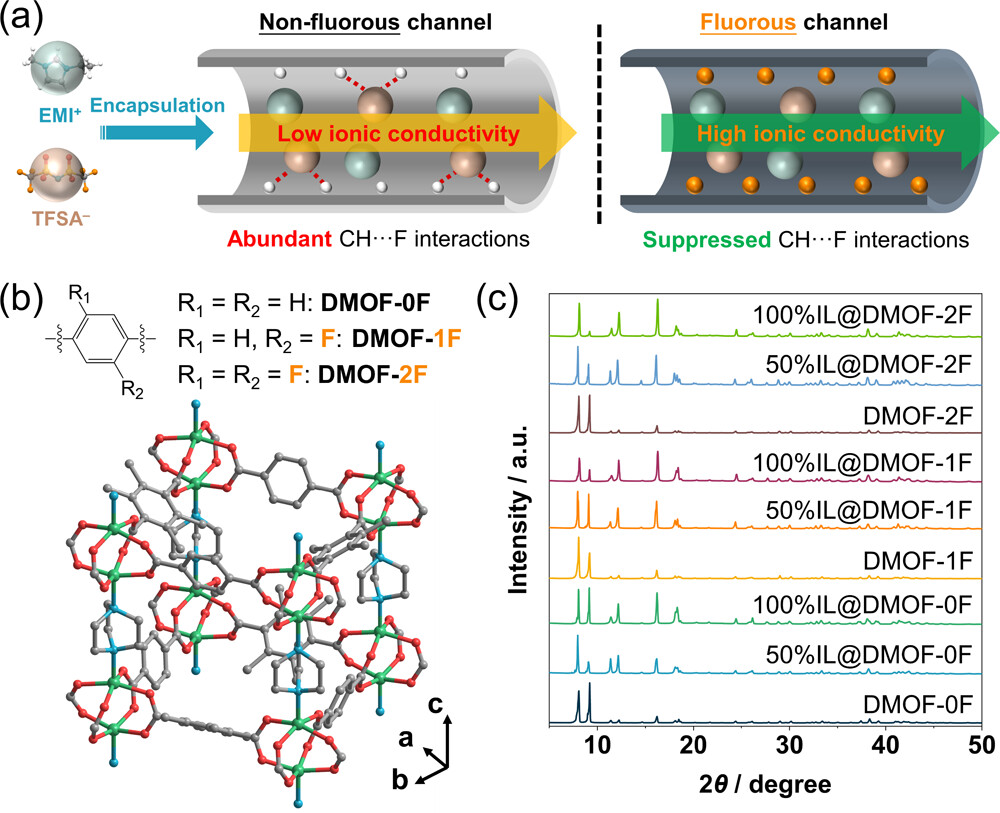

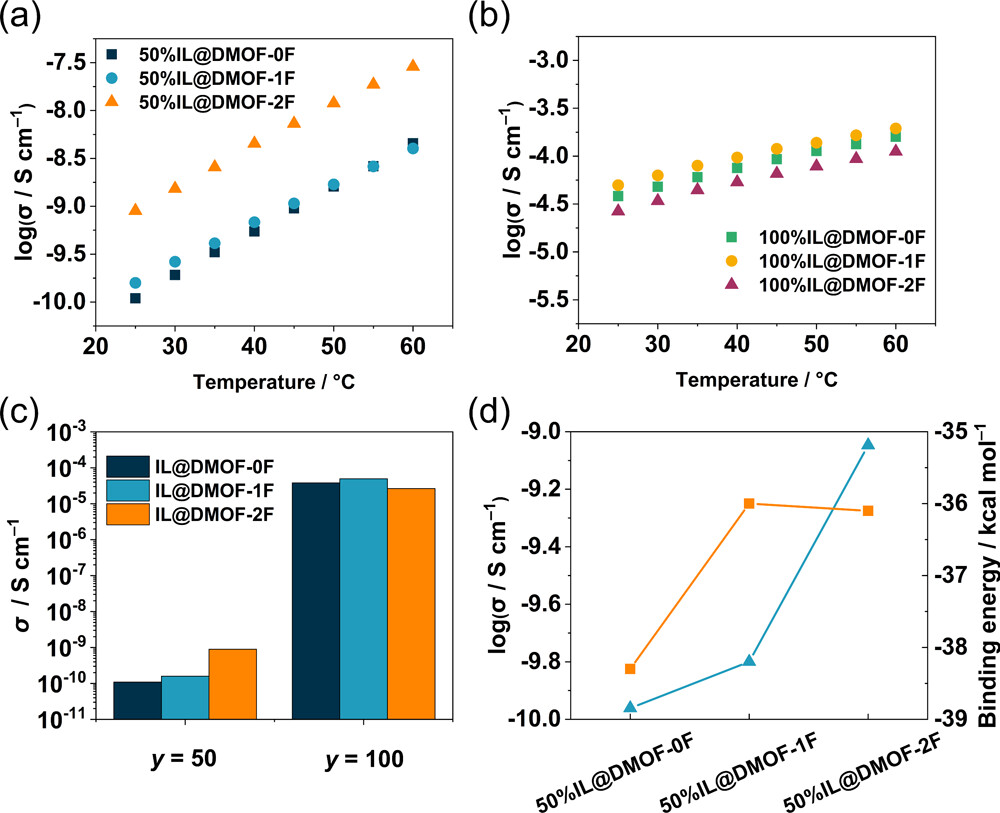

京都大学 Tuo Di、Yukihiro Yoshida和 Hiroshi Kitagawa在本文(J. Am. Chem. Soc. 2025, DOI: 10.1021/jacs.5c02879)中首次通过金属 - 有机框架(MOFs)配体的化学修饰,实现了对封装于 MOF 微孔中离子液体(IL)离子电导率的调控。当将离子液体 1 - 乙基 - 3 - 甲基咪唑双(三氟甲磺酰)酰胺((EMI)(TFSA))以 50% 体积填充率封装于三种等网状锌基微孔 MOFs 时,含氟 MOF 表现出最高离子电导率,其离子扩散速率比非含氟 MOF 高一个数量级。计算模拟表明,非含氟框架中丰富的 C−H・・・F 相互作用显著限制了 (EMI)(TFSA) 的迁移,而配体上氟原子的引入抑制了此类相互作用,从而提升电导率。当填充率为 100% 时,配体氟化对离子迁移的影响减弱,因完全填充消除了 50% 填充时可能的 IL 分布差异。

研究背景

1. 行业问题

离子电池中液态电解质存在易燃、易泄漏等安全隐患,固态电解质因高安全性成为理想替代方案。

基于 MOF 与离子液体(IL)的杂化材料虽具设计灵活性,但现有调控离子电导率的方法主要依赖 IL 填充率或种类,缺乏通过 MOF 配体化学修饰实现精准调控的策略。

2. 研究现状

已有研究通过调节 IL 填充率或选择不同 IL 物种来优化杂化材料的离子传导性能。

MOF 配体官能团与封装 IL 的相互作用对离子迁移有重要影响,但通过配体修饰(如氟化)系统研究其对离子电导率调控的报道较少。

3. 本文创新

首次提出通过 MOF 配体氟化调控封装 IL 的离子电导率,利用 C−H・・・F 与 C−F・・・F 相互作用的极性差异,设计等网状锌基 MOFs(DMOF-xFs,x=0,1,2)。

发现 50% 填充率下,氟代配体可抑制 IL 与孔壁的强相互作用,显著提升离子迁移速率,为固态电解质设计提供新思路。

实验和分析

1. 材料合成:

通过溶剂热法制备等网状锌基 MOFs(DMOF-xFs),配体含 0、1、2 个氟原子;采用研磨 - 真空退火法将 (EMI)(TFSA) 封装于 MOF 孔道,控制填充率为 50% 和 100%。

2. 材料表征:

1) XRD 和 SEM 表明封装过程未破坏 MOF 晶体结构。

2) N₂吸附显示 DMOF-xFs 比表面积相近(1192–1229 m²/g),孔径约 0.6 nm,封装后孔容随填充率增加而降低。

3) FT-IR 和拉曼光谱证实 IL 与 MOF 间存在 C−H・・・F 氢键相互作用,氟代配体可减弱该作用。

3. 应用性能测试

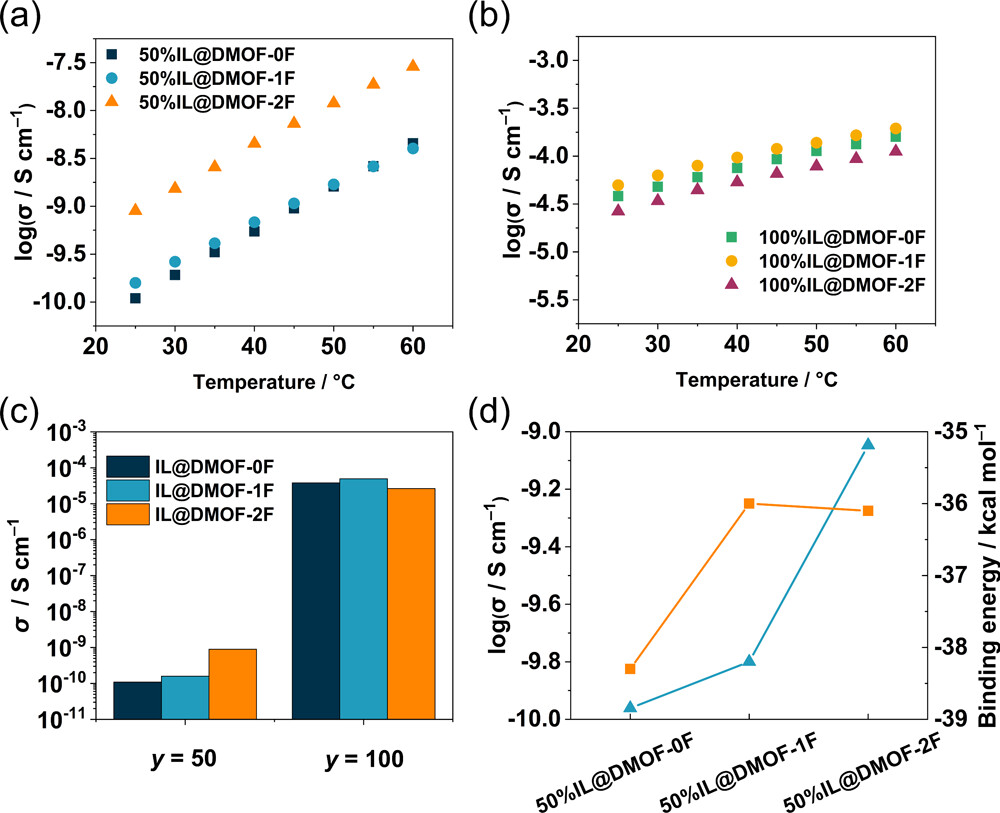

1) 离子电导率:50% 填充时,DMOF-2F(双氟配体)电导率最高(25°C 时为 9.0×10⁻¹⁰ S/cm),较 DMOF-0F(非氟)高 1 个数量级;100% 填充时,各 MOF 电导率相近,因孔道完全填充消除了 IL 分布差异。

2) 离子扩散系数:50% 填充时,DMOF-2F 的离子扩散系数(1.3×10⁻¹⁷ m²/s)显著高于非氟 MOF,证实氟代配体促进离子迁移。

3. 机理分析

实验与理论结合:计算模拟(GCMC)显示,非氟 MOF 中 IL 与孔壁的 C−H・・・F 氢键(F・・・H 距离 2.56–2.74 Å)强烈限制离子运动;氟代配体引入后,此类氢键被抑制,IL 与框架的结合能降低(DMOF-2F 结合能 - 36.1 kcal/mol,低于 DMOF-0F 的 - 38.3 kcal/mol),从而提升离子迁移能力。

总结

1. 成功通过 MOF 配体氟化调控封装 IL 的离子电导率,50% 填充时氟代 MOF 电导率和离子扩散速率显著高于非氟 MOF。

2. 首次通过配体化学修饰实现 MOF 基杂化材料的离子电导率调控,突破传统依赖填充率或 IL 种类的局限。

3. 结合实验与理论计算,阐明氟代配体抑制氢键相互作用的微观机制。揭示 C−H・・・F 相互作用是限制离子迁移的关键因素,氟代配体可有效削弱该作用。

4. 拓展 MOF 配体官能团修饰在离子传导领域的应用,促进杂化材料的理性设计。为固态电解质设计提供新策略,推动高安全性离子电池发展

Rational Control of Ionic Conduction of Encapsulated Ionic Liquid by Fluorination of Isoreticular Metal–Organic Frameworks

文章作者:Tuo Di, Yukihiro Yoshida*, Hiroshi Kitagawa*

DOI:10.1021/jacs.5c02879

文章链接:https://pubs.acs.org/doi/10.1021/jacs.5c02879

本文为科研用户原创分享用于学术宣传交流,具体内容请查阅上述论文,如有错误、侵权等请联系修改、删除。未经允许第三方不得复制转载。