首页 >

行业动态 > 【1D-COF】共价有机框架中电荷迁移率和多孔性的维度演化

【1D-COF】共价有机框架中电荷迁移率和多孔性的维度演化

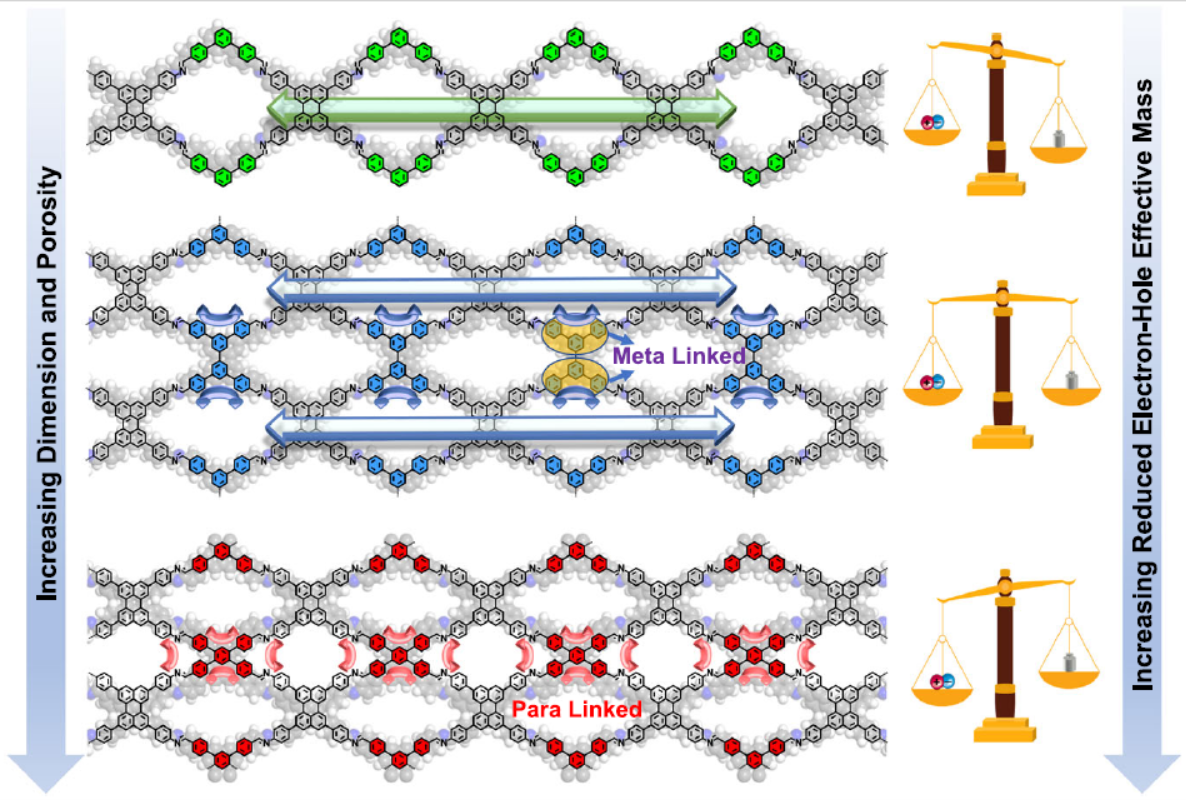

德国马克斯-普朗克研究所Dr. H. (Hai) Wang、Prof. Dr. Klaus Müllenh、吉林大学金恩泉教授等报道的本篇文章(Nature Communications 2025, 16, 2219, DOI: 10.1038/s41467-025-57436-y)中,研究团队通过调控共价有机框架(COFs)的维度和取代模式,系统研究了其电荷迁移率和多孔性的关系。研究发现,从一维(1D)到二维(2D)的维度演化显著提高了COFs的比表面积,但降低了局部电荷迁移率。通过合理设计具有混合一维和二维特性的间位取代COFs,研究团队实现了比表面积(947 m²·g⁻¹)和电荷迁移率(49 ± 10 cm²·V⁻¹·s⁻¹)之间的微妙平衡。该研究为设计具有高导电性和高多孔性的COFs提供了新的结构调控策略。

研究背景

1.行业问题

1) 当前COFs的研究面临两大挑战:一是如何提高材料的多孔性以满足高效吸附和分离的需求;二是如何提升材料的电荷迁移率以满足传感、2) 催化和有机电子器件的应用需求。然而,同时实现高多孔性和高电荷迁移率的COFs材料仍非常稀缺。

3) 传统方法中,高多孔性COFs和高导电性COFs的研究方向相对独立,缺乏统一的结构-性能关系指导。

2.研究现状

1) 高多孔性COFs:通过调控单体的构象刚性、平面性和局部极性,已报道了具有高达10 nm介孔尺寸的COFs。

2) 高导电性COFs:通过化学掺杂、开发π共轭连接单元以及使用扩展π共轭构建块,已有研究观察到类似无机半导体的高电荷迁移率。

3.本文创新

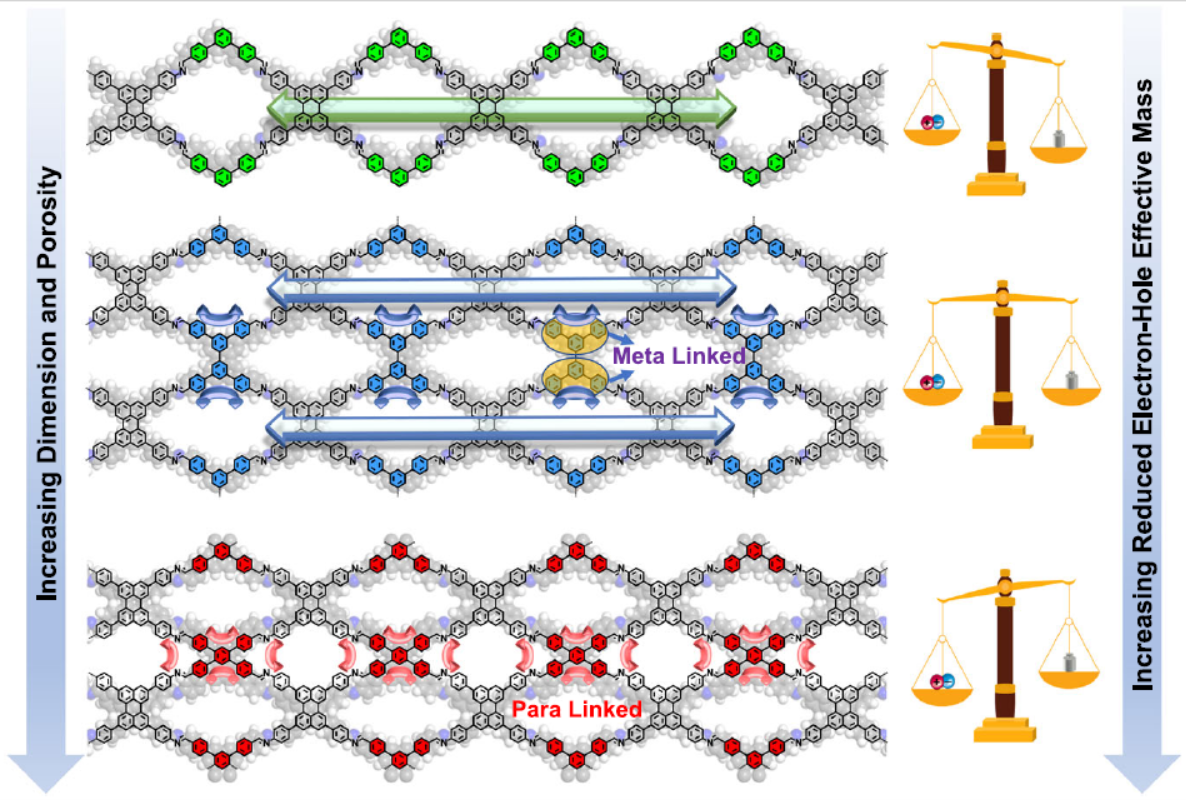

1) 提出了一种基于维度工程的策略,通过将一维电荷传导通道扩展为二维网络,系统研究了维度演化对电荷迁移率和多孔性的影响。

2) 设计了具有混合一维和二维特性的间位取代COFs(2D ML-Pery-COF),实现了比表面积和电荷迁移率的平衡。

3) 结合理论计算和实验表征,揭示了取代模式和维度演化对电子带结构的调控机制。

实验和分析

1.材料合成

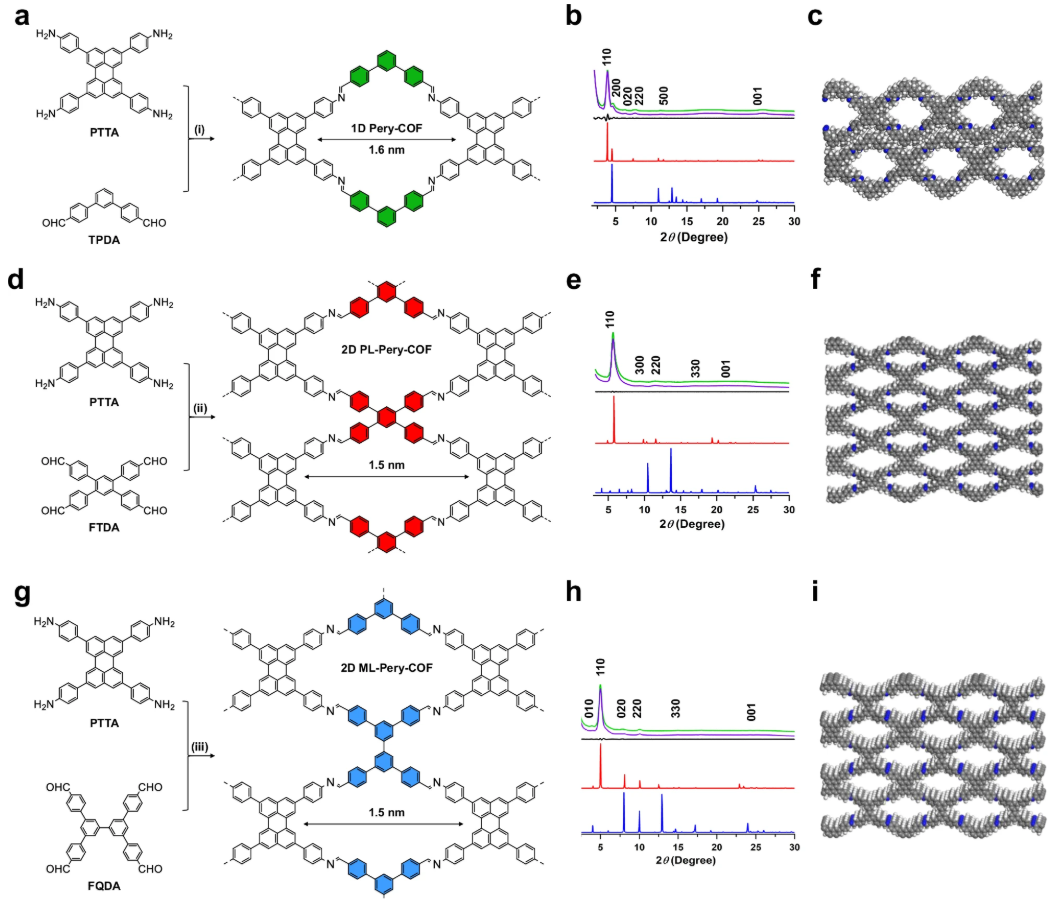

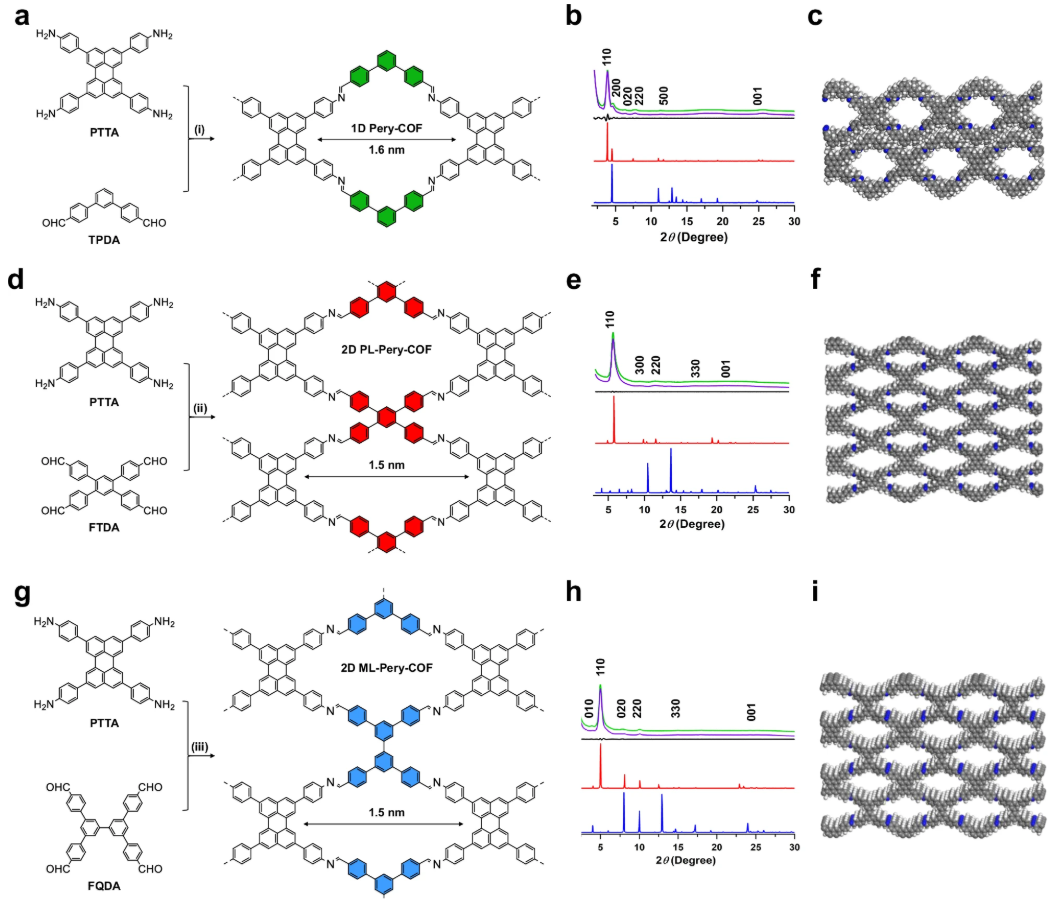

1) 合成了基于苝(Pery)和芘(Py)单元的COFs,包括1D Pery-COF、2D PL-Pery-COF和2D ML-Pery-COF。

2) 通过粉末X射线衍射(PXRD)、傅里叶变换红外光谱(FTIR)、固体核磁共振(CP-MAS NMR)、扫描电子显微镜(SEM)和热重分析(TGA)等手段对COFs的晶体结构、化学组成和热稳定性进行了表征。

2. 表征结果:

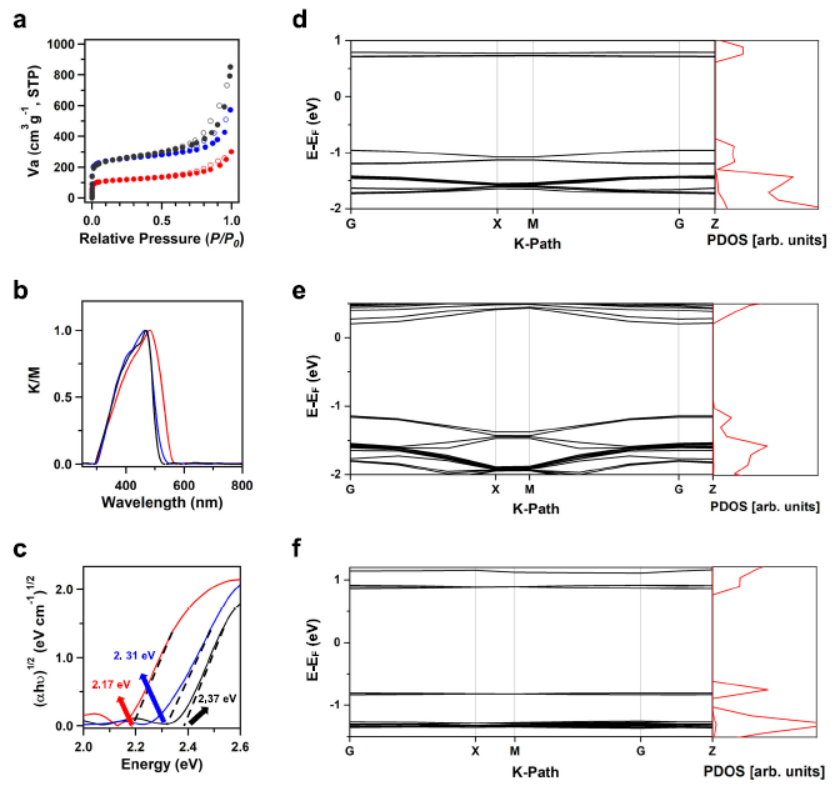

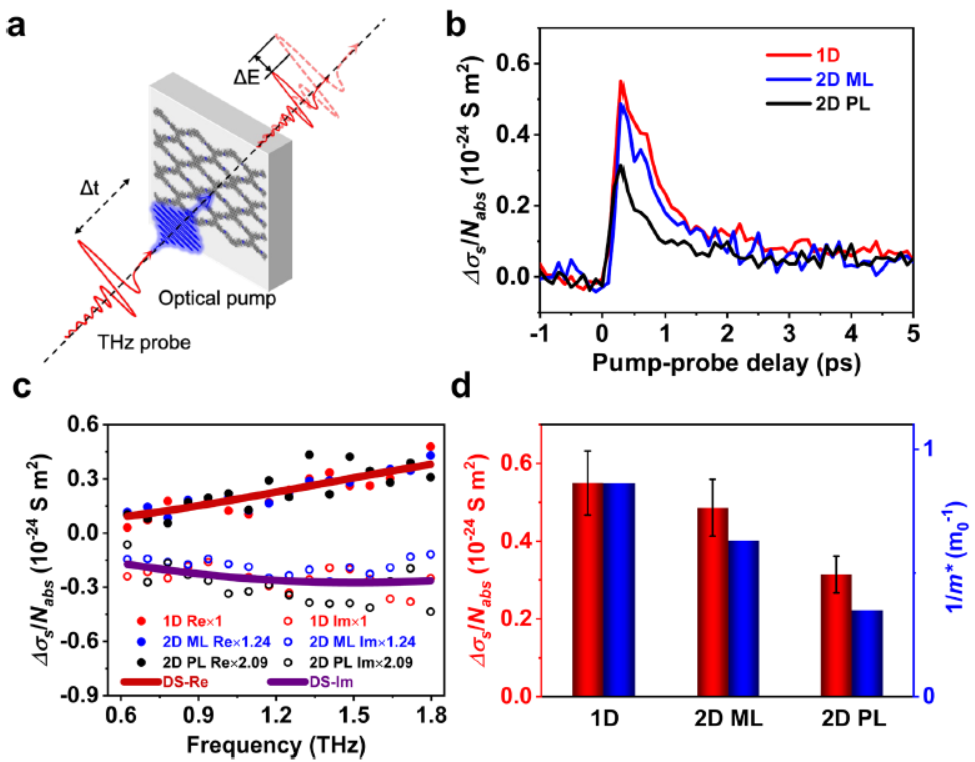

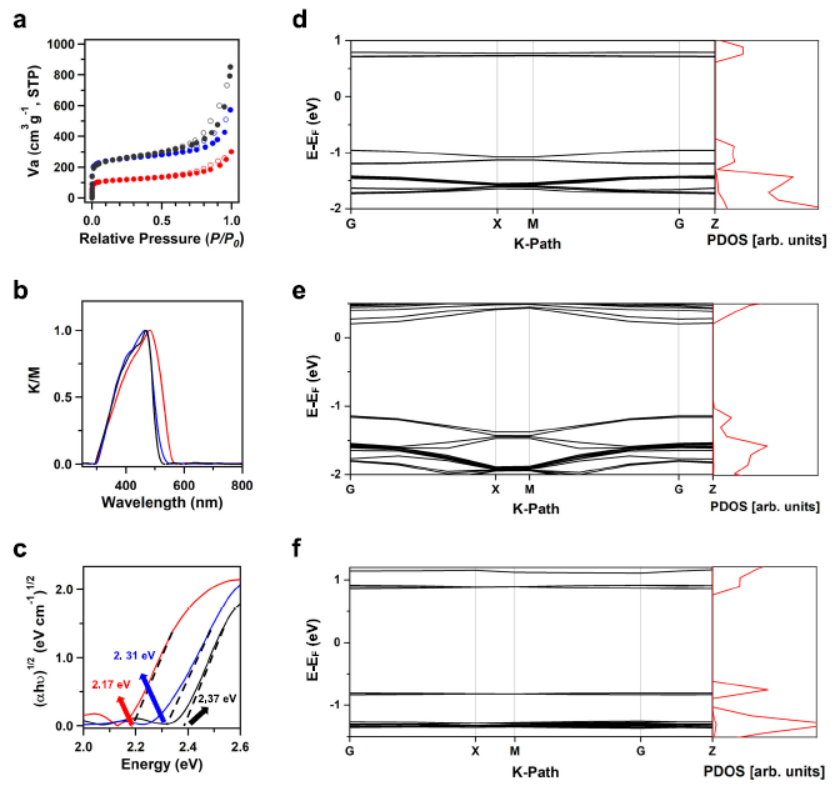

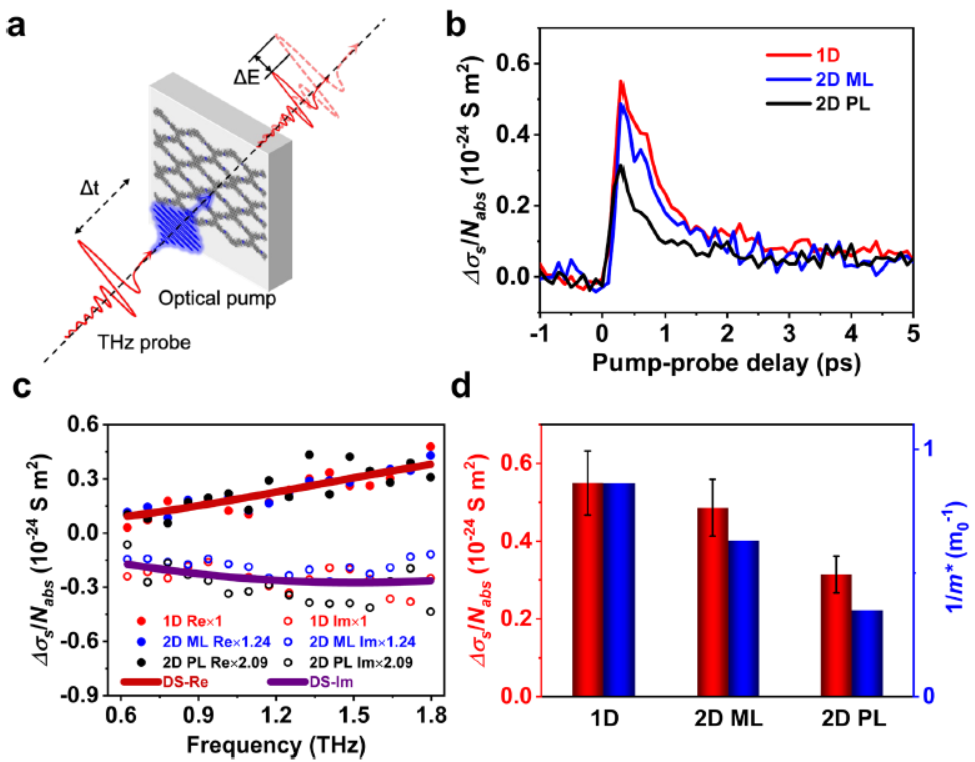

1) 1D Pery-COF的比表面积为370 m²·g⁻¹,局部电荷迁移率为66 ± 14 cm²·V⁻¹·s⁻¹。

2) 2D PL-Pery-COF的比表面积提高至944 m²·g⁻¹,但电荷迁移率降至21 ± 4 cm²·V⁻¹·s⁻¹。

3) 2D ML-Pery-COF的比表面积为947 m²·g⁻¹,电荷迁移率为49 ± 10 cm²·V⁻¹·s⁻¹。

3.应用性能测试

1) 利用时间分辨太赫兹光谱(TRTS)测试了COFs的电荷迁移率,发现电荷迁移率随维度增加而降低。

2) 通过氮气吸附-脱附等温线和量子密度泛函理论(QSDFT)模型计算了COFs的孔径分布,发现孔径尺寸在1.5 nm左右。

4.性能分析

1) 维度演化导致π-π堆叠增强和电子带结构的平坦化,从而降低了电荷迁移率。

2) 间位取代模式减弱了一维通道之间的电子耦合,保持了较高的电荷迁移率。

3) 理论计算表明,2D ML-Pery-COF的电子带分散与1D Pery-COF相似,而2D PL-Pery-COF的带分散显著减小。

总结

1.成功合成了不同维度和取代模式的COFs,系统研究了维度演化对电荷迁移率和多孔性的调控作用。通过间位取代策略实现了比表面积和电荷迁移率的平衡。

2.提出了维度工程和取代模式调控的新策略,为设计高导电性和高多孔性COFs提供了理论依据。揭示了取代模式对电子带结构的调控机制,为COFs的性能优化提供了指导。

3.该研究为COFs在传感、催化和储能等领域的应用提供了新的设计思路。

Dimensional evolution of charge mobility and porosity in covalent organic frameworks

文章作者:Shuai Fu, Xiao Li, Guanzhao Wen, Yunyu Guo, Matthew A. Addicoat, Mischa Bonn, Enquan Jin, Klaus Müllen & Hai I. Wang

DOI:10.1038/s41467-025-57436-y

文章链接:https://www.nature.com/articles/s41467-025-57436-y

本文为科研用户原创分享用于学术宣传交流,具体内容请查阅上述论文,如有错误、侵权等请联系修改、删除。未经允许第三方不得复制转载。