首页 >

行业动态 > 【DAC集水材料】生物质衍生水海绵用于超高效大气集水

【DAC集水材料】生物质衍生水海绵用于超高效大气集水

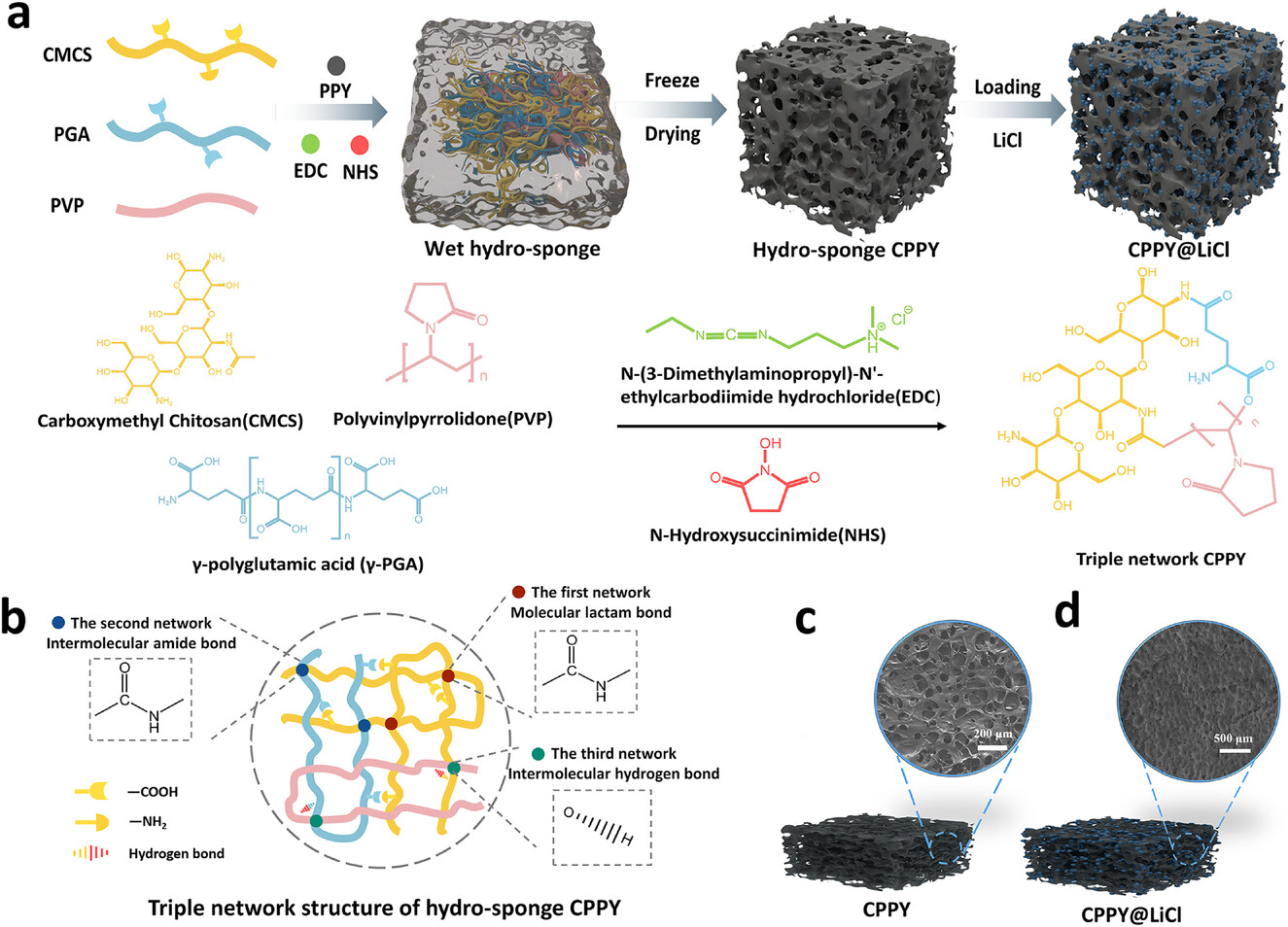

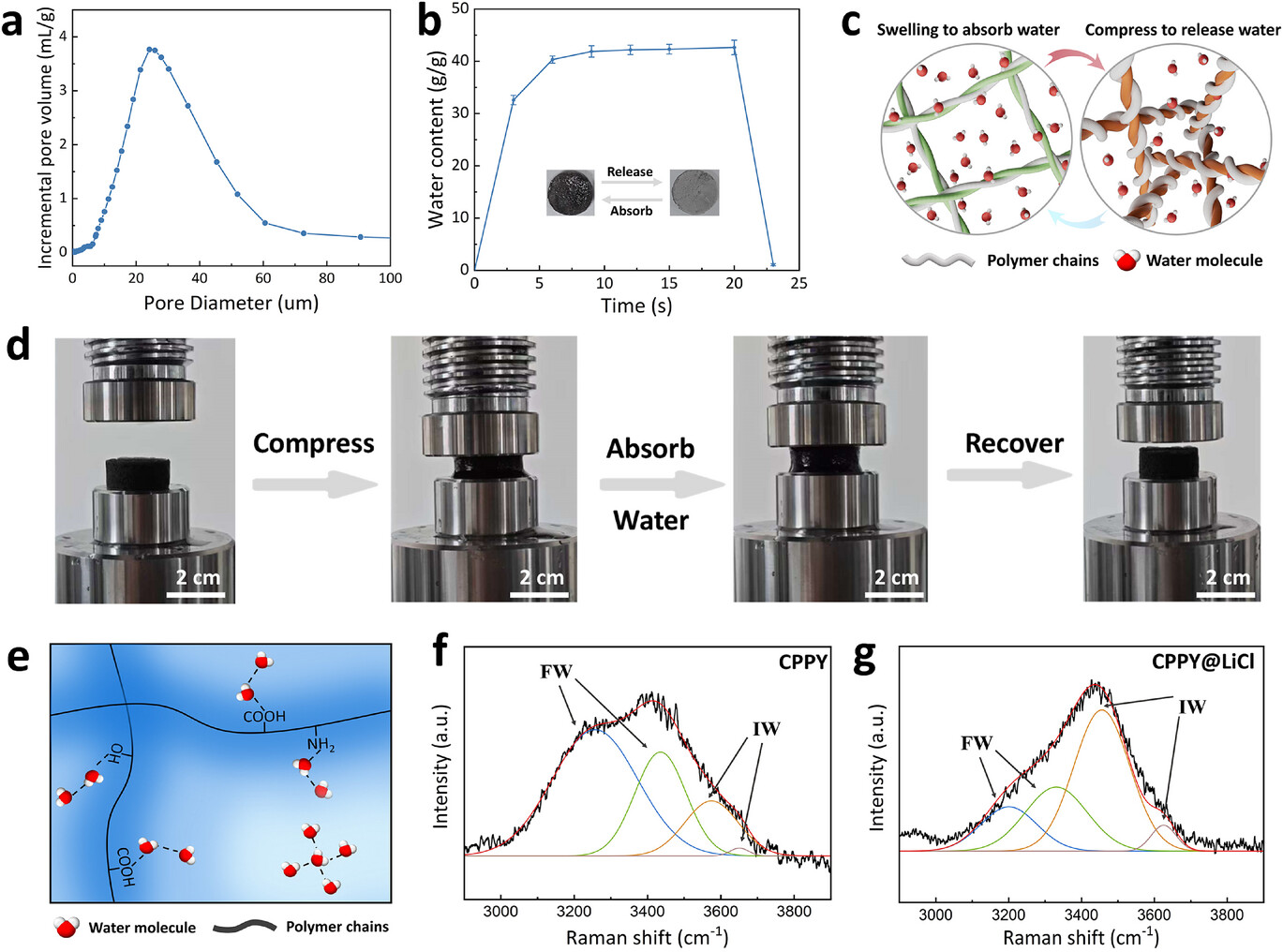

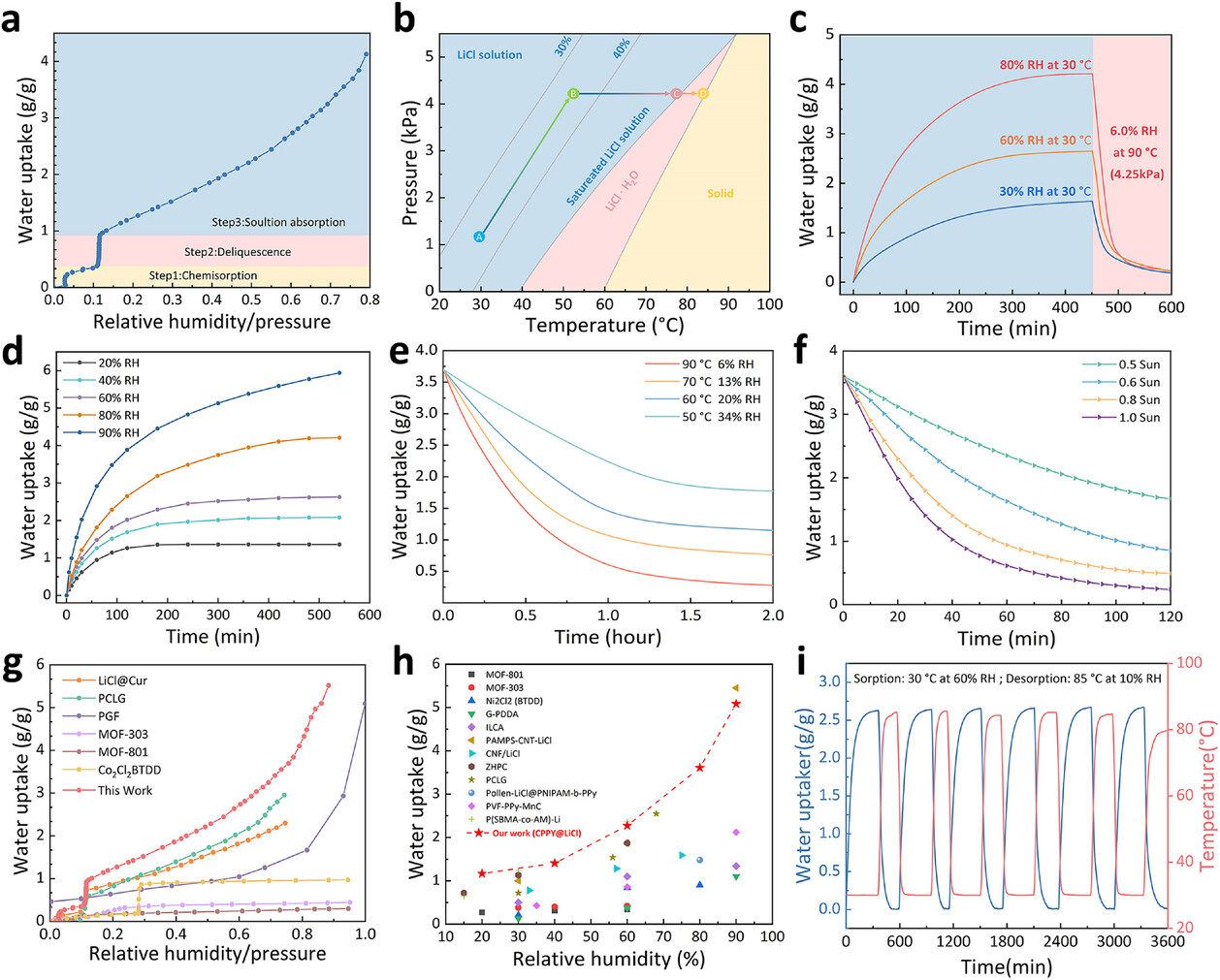

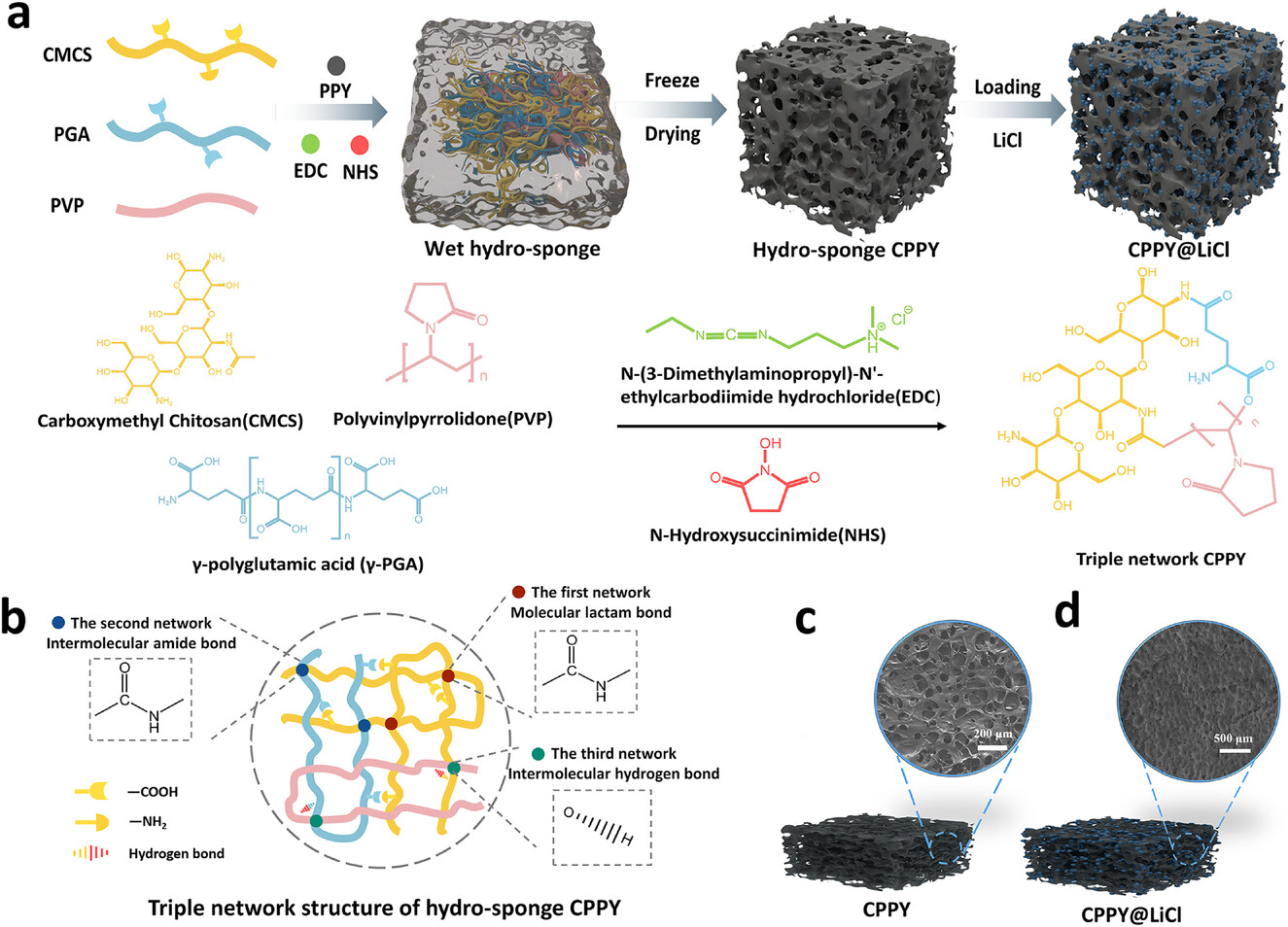

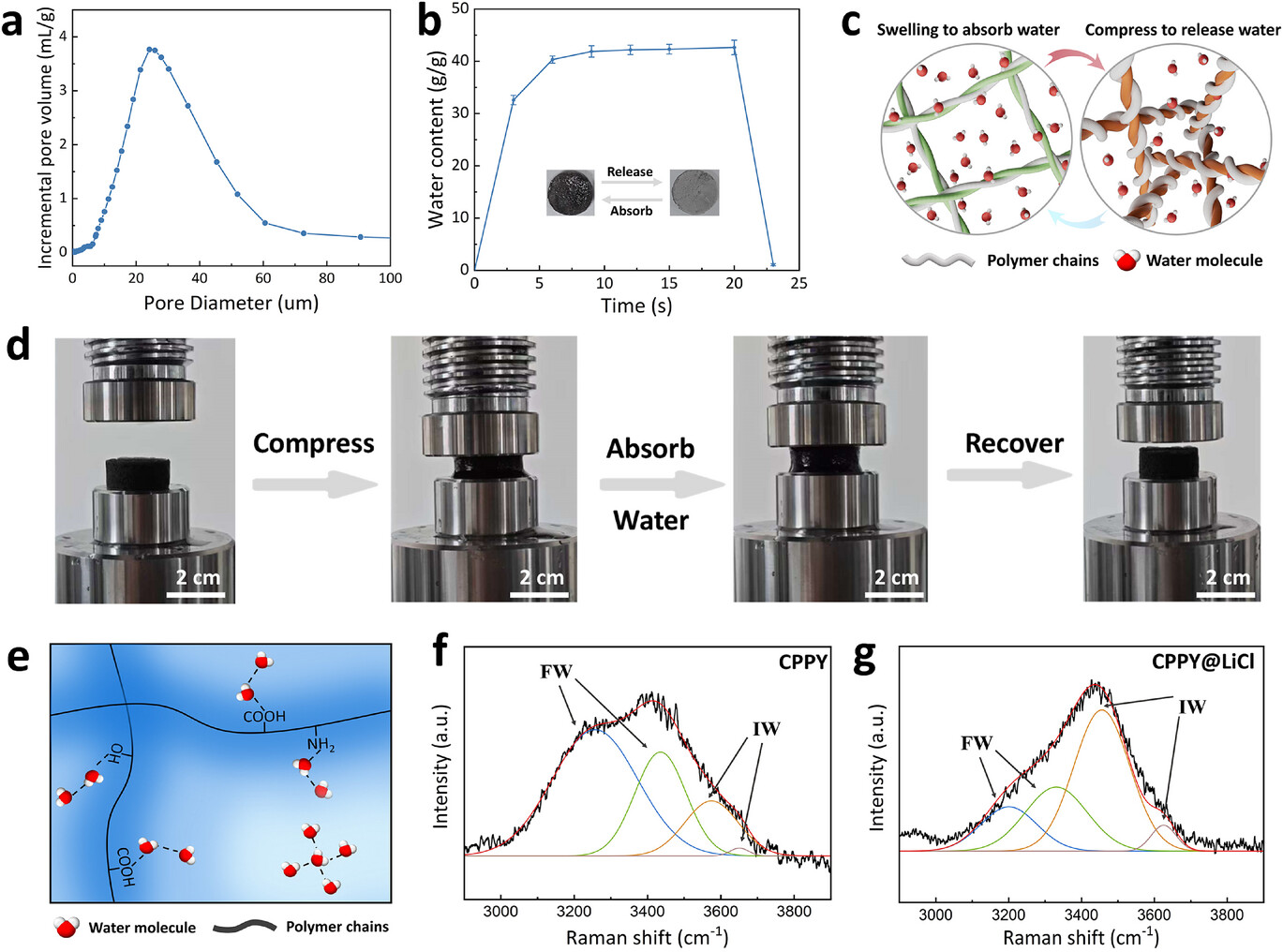

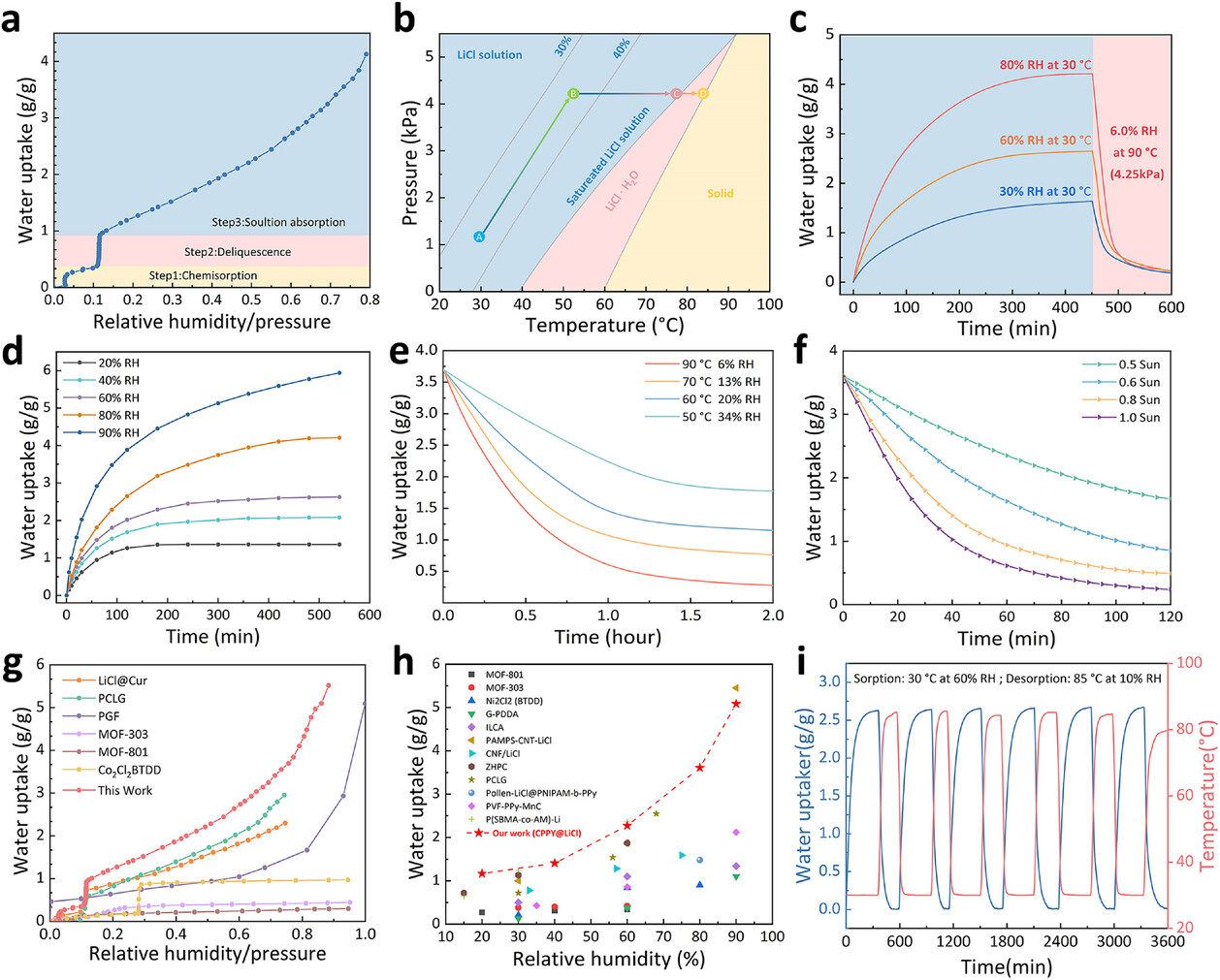

上海理工大学能源与动力工程学院王佳韵、上海交通大学机械与动力工程学院王如竹等在《Advanced Functional Materials》2025 年第 2500679 期(DOI: 10.1002/adfm.202500679)中报道了一种新型生物质基水海绵材料 CPPY@LiCl,通过结合化学与物理发泡工艺,构建了具有 70% 孔隙率的多孔网络结构。该材料通过三重交联聚合物(羧甲基壳聚糖、聚谷氨酸、聚乙烯吡咯烷酮)与光热添加剂聚吡咯复合,实现了超高储水能力(40 g/g)和低脱附能耗(比纯水低 40%)。负载 LiCl 的 CPPY@LiCl 在 30%、60%、80% 相对湿度(RH)下的吸水率分别达 1.64、2.65、4.21 g/g,并在 50℃下快速脱附。通过批次处理策略,该材料在自然阳光下实现了 6.29 L/m²/ 天的集水效率,为解决全球淡水短缺提供了可持续方案。

研究背景

1.行业问题

大气集水技术(SAWH)因环境适应性强被视为解决淡水短缺的重要途径,但现有吸附剂存在高能耗问题(如 MOFs 合成成本高、水凝胶脱附困难),限制了其实际应用。

传统吸附剂中水的结合形式以强氢键束缚的 “束缚水” 为主,脱附需消耗大量能量。

2.研究现状

MOFs 材料:如 MOF-801 和 MOF-303 在低湿度下表现出一定集水能力(如 0.45 g/g at 20% RH),但合成成本高且对湿度波动适应性差。

水凝胶材料:如 PNIPAM 凝胶(储水量 23 g/g)和纳米多孔水凝胶(吸水率 420%)在高湿度下有效,但低湿度性能不足。

盐基复合材料:如 LiCl@rGOSA(1.52 g/g at 30% RH)和 PAMPS-CNT-LiCl(产水率 2.4 L/m²/ 天)通过盐的吸湿性提升性能,但脱附能耗仍较高。

3.本文创新

结构设计:开发三重交联生物质基水海绵 CPPY,结合水凝胶高储水能力与海绵快速传质特性,通过物理 / 化学发泡形成连通孔道(孔隙率 70%)。

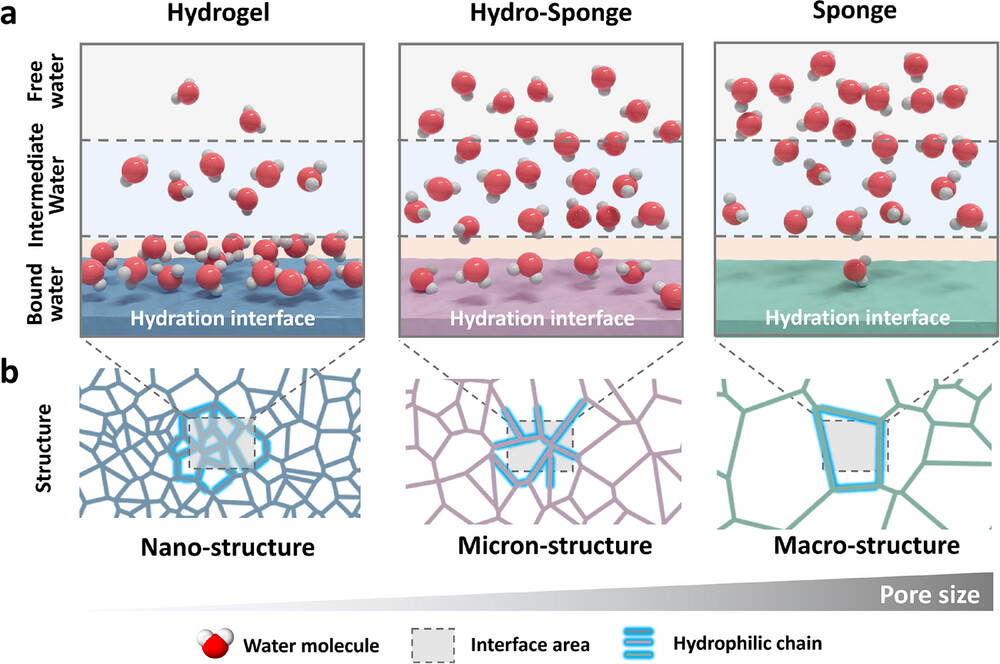

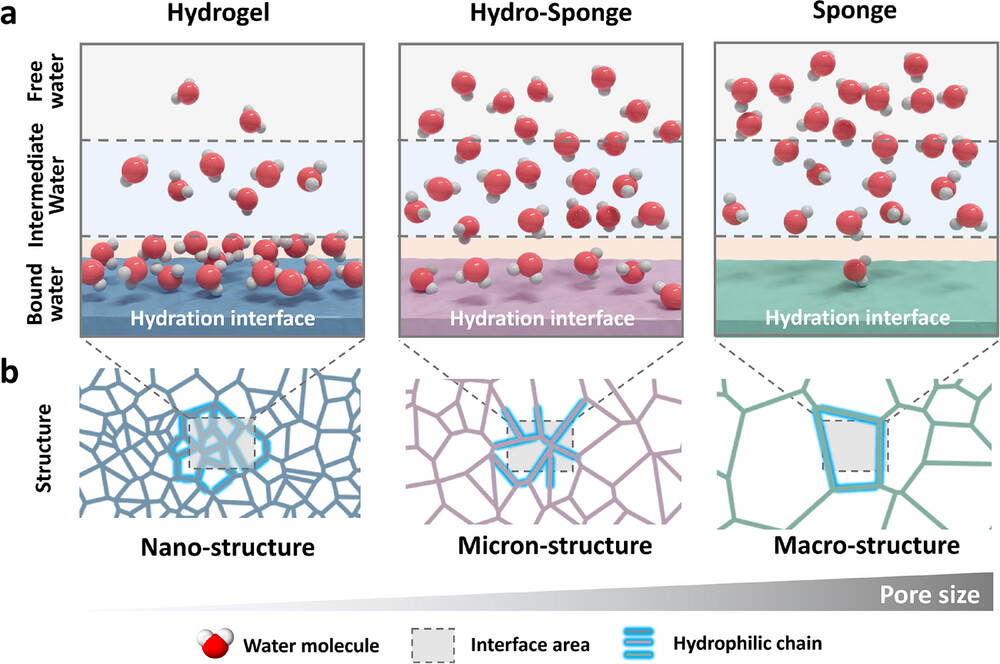

水态调控:通过聚合物网络设计,使水以 “中间水” 和 “自由水” 为主,降低脱附能垒(蒸发焓 1492 J/g,比纯水低 40%)。

光热协同:引入聚吡咯增强光热转换能力,实现太阳能驱动下的高效脱附(0.6 Sun 光照下 60 分钟脱附 50% 水)。

实验和分析

1.材料合成与表征

合成方法:以羧甲基壳聚糖(CMCS)、聚谷氨酸(PGA)、聚乙烯吡咯烷酮(PVP)为原料,通过 EDC/NHS 活化形成酰胺键和氢键交联网络,加入聚吡咯(PPY)后冻干成型,再负载 LiCl 制得 CPPY@LiCl。

关键表征:

SEM:显示微纳米级多孔结构,孔径 20–50 μm,孔隙率 70%(图 1c,d)。

Raman 光谱:证实水以中间水(3574 cm⁻¹)和自由水(3256 cm⁻¹)为主(图 3f,g)。

DSC:计算蒸发焓为 1492 J/g,显著低于纯水(2450 J/g)。

2.性能测试

吸附能力:在 30%、60%、80% RH 下吸水率分别为 1.64、2.65、4.21 g/g,优于多数报道材料(图 4g,h)。

脱附效率:50℃下 2 小时脱附 60% 水,90℃下 30 分钟完全脱附(图 4e)。

循环稳定性:6 次循环后吸附量保持稳定(图 4i),UV 加速老化后性能衰减仅 10%。

3.机理分析

多孔结构:连通孔道促进水扩散与存储,同时为 LiCl 提供负载位点。

水态调控:聚合物网络中羧基、氨基等极性基团通过氢键捕获水,形成弱束缚的中间水,降低脱附能耗。

光热效应:PPY 吸收光能转化为热能,加速水蒸发,实现低能耗脱附。

总结

1. 开发了一种生物质基水海绵材料 CPPY@LiCl,实现了宽湿度范围(20%–90% RH)高效集水(1.36–5.93 g/g)。

2. 结合批次处理策略,在自然阳光下产水率达 6.29 L/m²/ 天,水质符合 WHO 标准。

3. 首次提出 “水海绵” 概念,平衡水凝胶高储水与海绵快速传质特性。通过调控水的结合形式(中间水为主),显著降低脱附能耗。

4. 为低成本、可持续的大气集水技术提供新材料体系,适用于干旱地区淡水资源获取。

Biomass-Derived Hydro-Sponge for Ultra-Efficient Atmospheric Water Harvesting

文章作者:Bowen Lin, Wenjun Ying, Chunfeng Li, Jinzhu Liu, Longkun Zhou, Hua Zhang, Ruzhu Wang, Jiayun Wang

DOI:10.1002/adfm.202500679

文章链接:https://advanced.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/adfm.202500679

本文为科研用户原创分享用于学术宣传交流,具体内容请查阅上述论文,如有错误、侵权等请联系修改、删除。未经允许第三方不得复制转载。