首页 >

行业动态 > 【TpBpy-COF】电催化硝酸盐还原:Cu-联吡啶二维共价有机框架薄膜的传质增强策略

【TpBpy-COF】电催化硝酸盐还原:Cu-联吡啶二维共价有机框架薄膜的传质增强策略

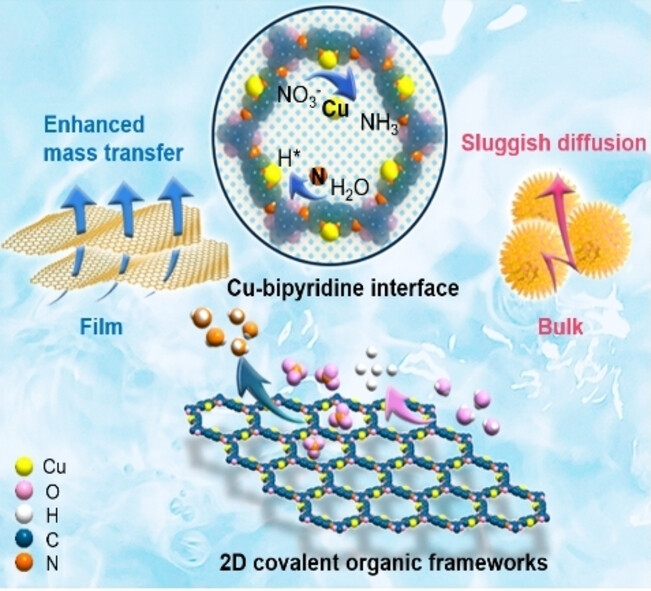

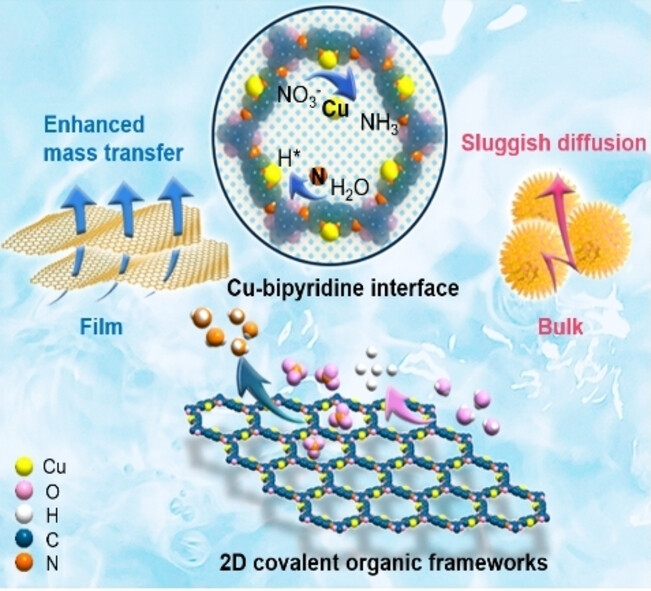

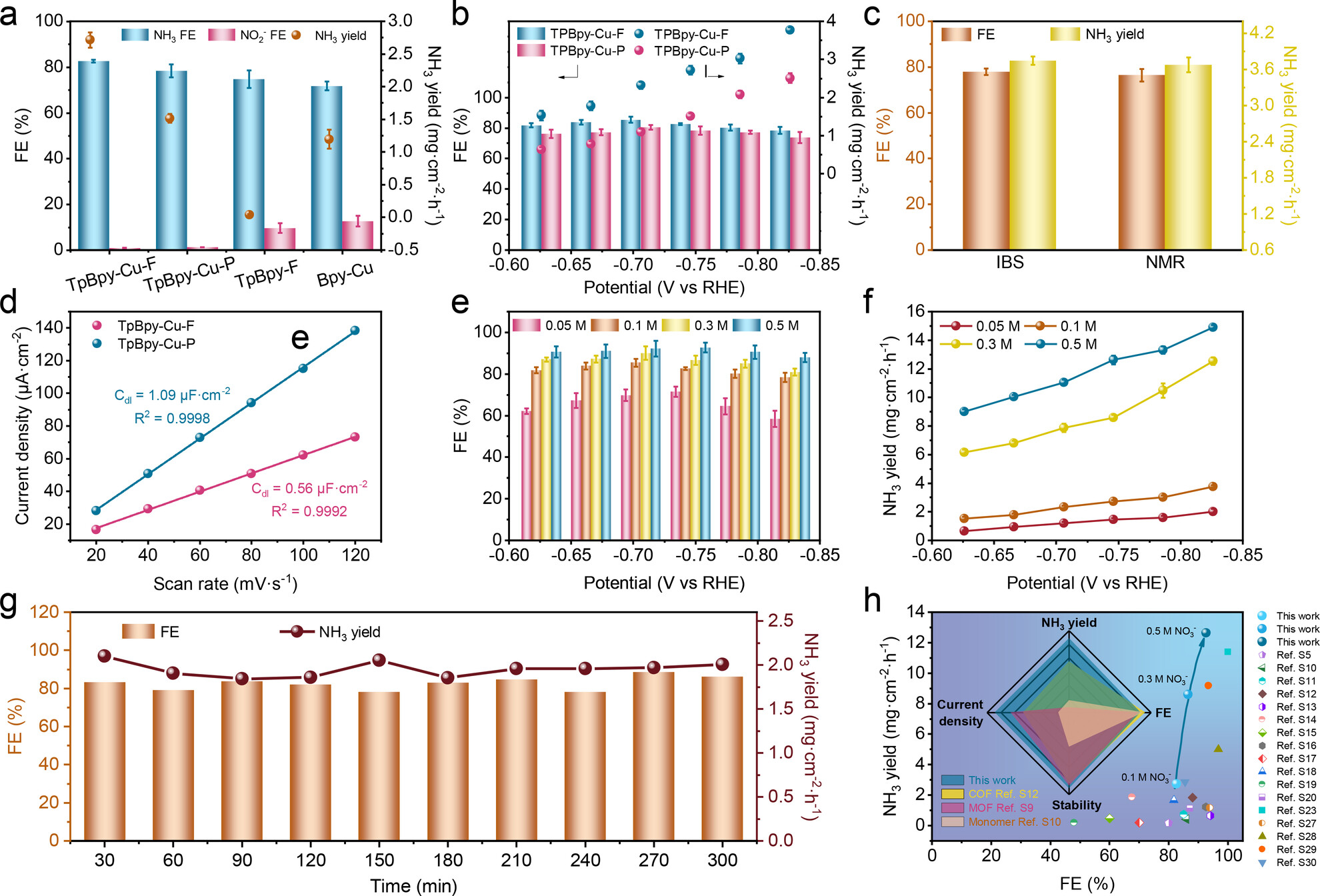

上海大学段海燕副教授、张登松教授等人在(Angew Chem Int Ed, 2025年, 64)发表的研究中,报道了一种通过增强传质来提升电催化硝酸盐还原性能的Cu-联吡啶二维共价有机框架薄膜(TpBpy-Cu-F)。该研究通过界面限制自组装技术合成了具有高催化活性位点暴露度的TpBpy-Cu-F薄膜,其在0.5 M硝酸盐条件下实现了92.7%的法拉第效率和14.9 mg·h⁻¹·cm⁻²的氨产率,优于体相催化剂和大多数已报道的NO3RR电催化剂。研究确认了反应路径和机制,Cu位点作为吸附和活化的中心,而联吡啶位点则促进水的吸附和解离,为后续的氢化步骤提供活性氢物种,加速了质子耦合电子转移动力学。

研究背景

1.行业问题

1) 传统哈伯-博施法合成氨能耗高、碳排放大。

2) 硝酸盐是水体中的有害污染物,需要有效的去除方法。

3) 电催化硝酸盐还原反应(NO3RR)需要高效的催化剂来实现高氨产率和法拉第效率。

2.研究现状

1) 各种过渡金属基催化剂,尤其是铜基材料,已被广泛探索作为NO3RR电催化剂。

2) 共价有机框架(COFs)作为多孔结晶聚合物,具有可设计的位点,是研究NO3RR过程的有前景的候选材料。但二维COF体相材料的催化位点利用受限,传质缓慢限制了NO3RR性能。

3.本文创新

1) 将Cu-联吡啶作为催化界面,制备了二维COF薄膜催化剂(TpBpy-Cu-F),提高了催化位点的可及性和利用率。

2) 通过Cu-N协同作用实现NO3RR过程的脱氧和氢化,加速了电子和质子转移。

3) 提出了Cu和联吡啶-N协同催化的NO3RR机制,为设计高效电催化剂提供了新思路。

实验和分析

1.材料合成与表征

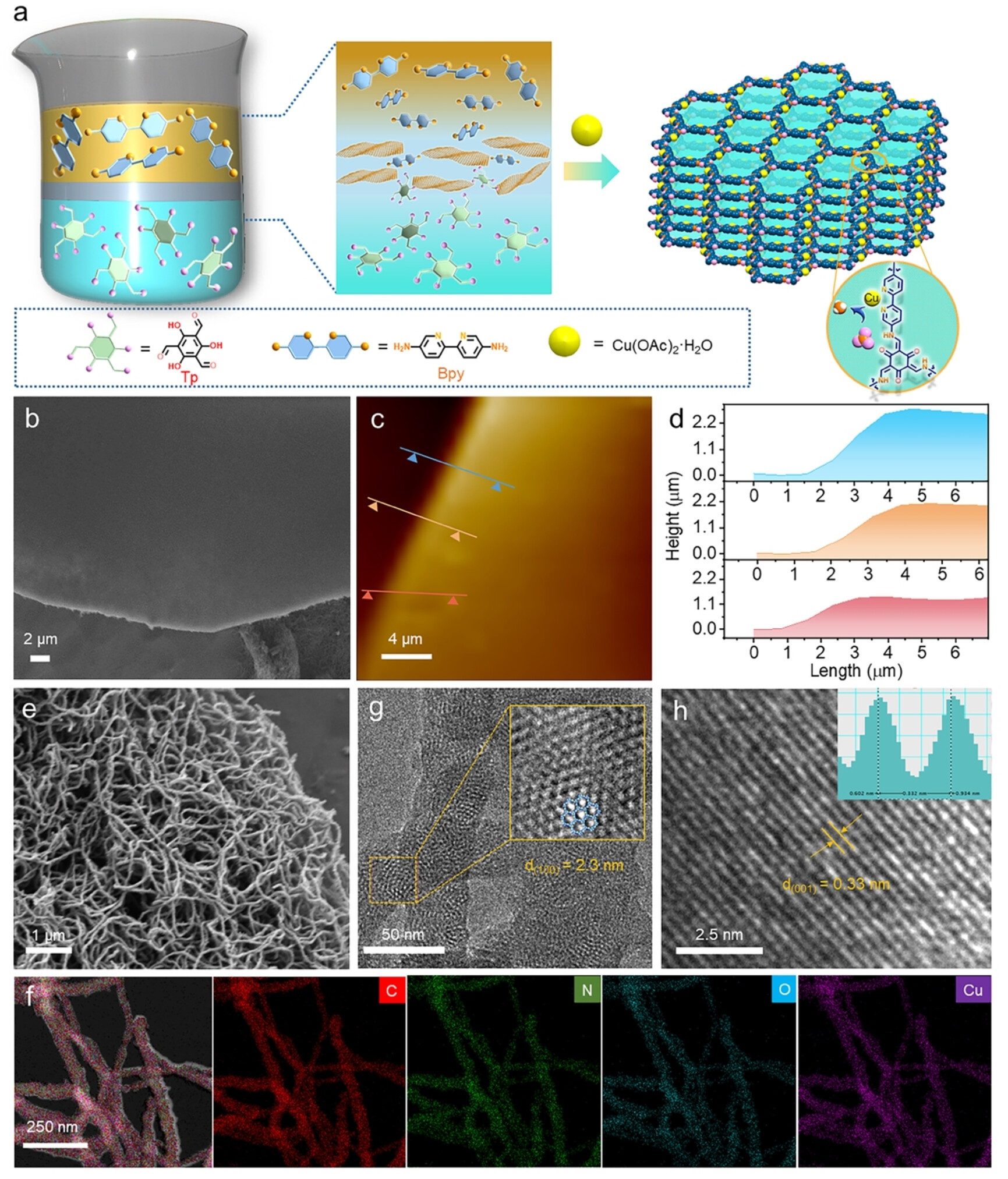

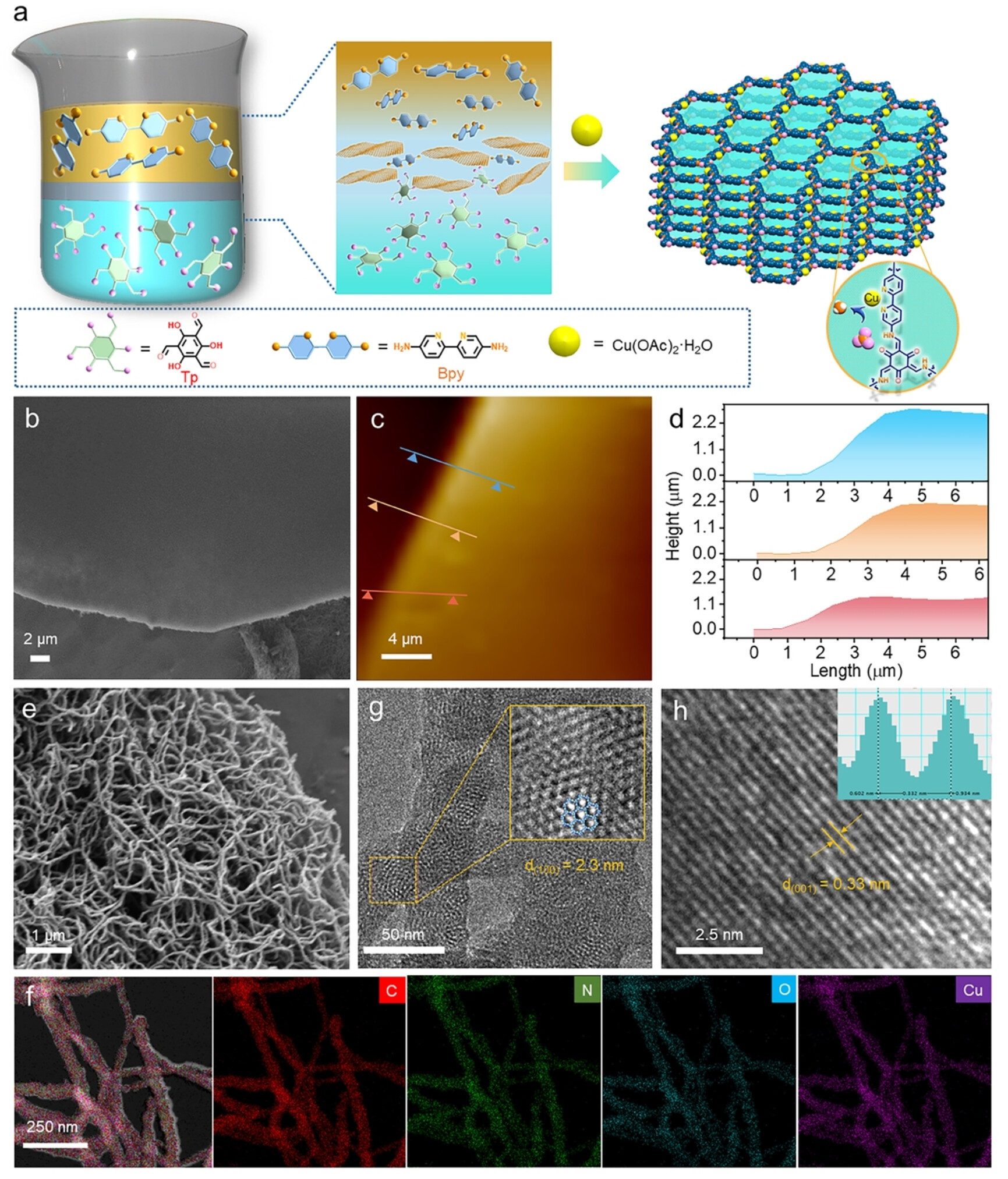

1) 通过界面限制自组装技术合成了TpBpy-Cu-F薄膜,包括1,3,5-三iformylphloroglucinol(Tp)、2,2'-bipyridine-5,5'-diamine(Bpy)和p-toluenesulfonic acid(PTSA)等原料的使用。

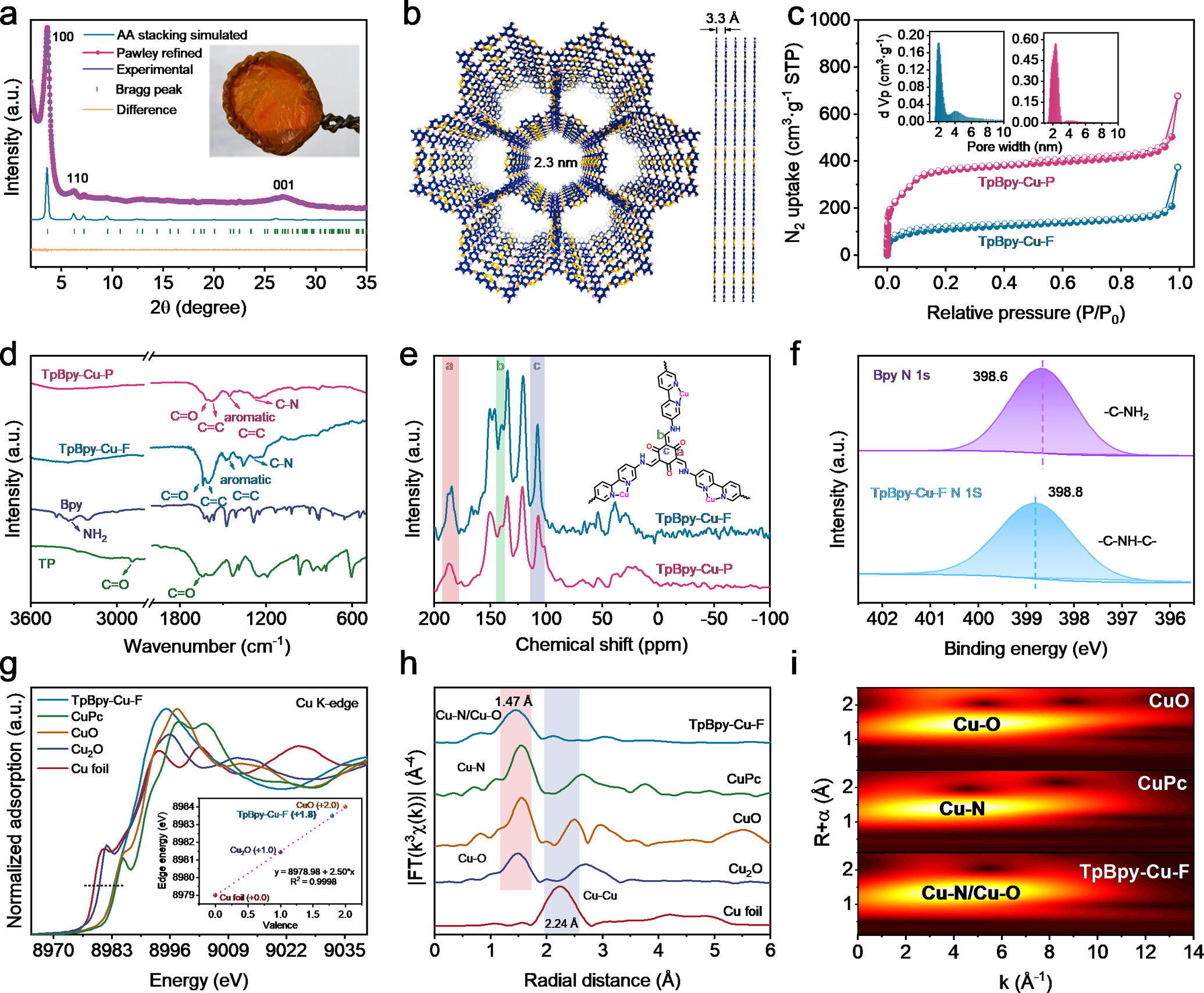

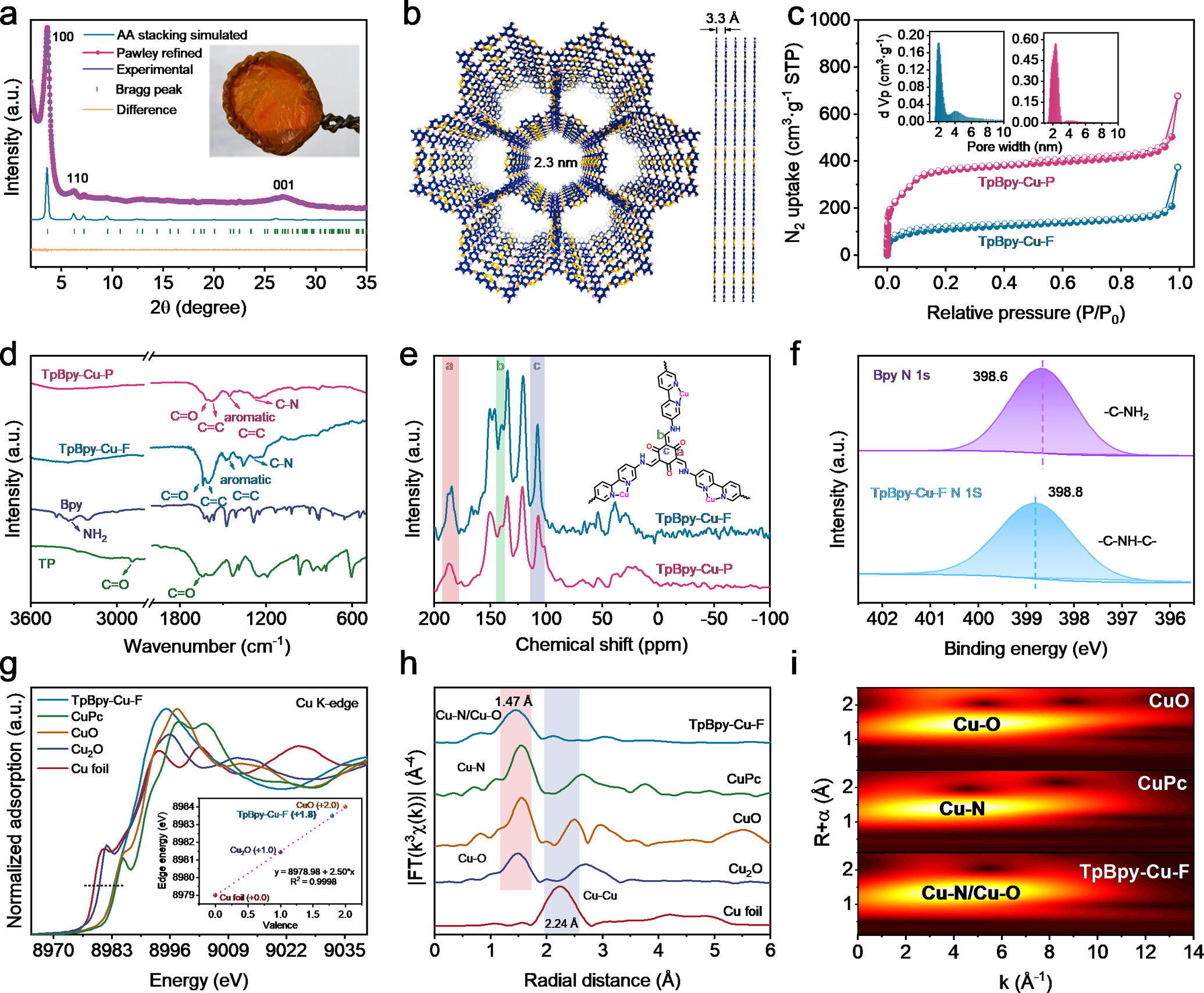

2) 采用扫描电子显微镜(SEM)、透射电子显微镜(TEM)、原子力显微镜(AFM)、X射线衍射(PXRD)、傅里叶变换红外光谱(FTIR)、固体核磁共振(NMR)、X射线光电子能谱(XPS)等多种技术对材料的形貌、结构和化学组成进行表征。

3) TpBpy-Cu-F具有光滑的表面、微米级横向尺寸和1-2微米的厚度,由平均直径约37纳米的纤维组成,C、N、O和Cu元素均匀分布,具有明显的周期性六方晶格和孔径大小约2.3纳米。

2.性能结果及原因分析

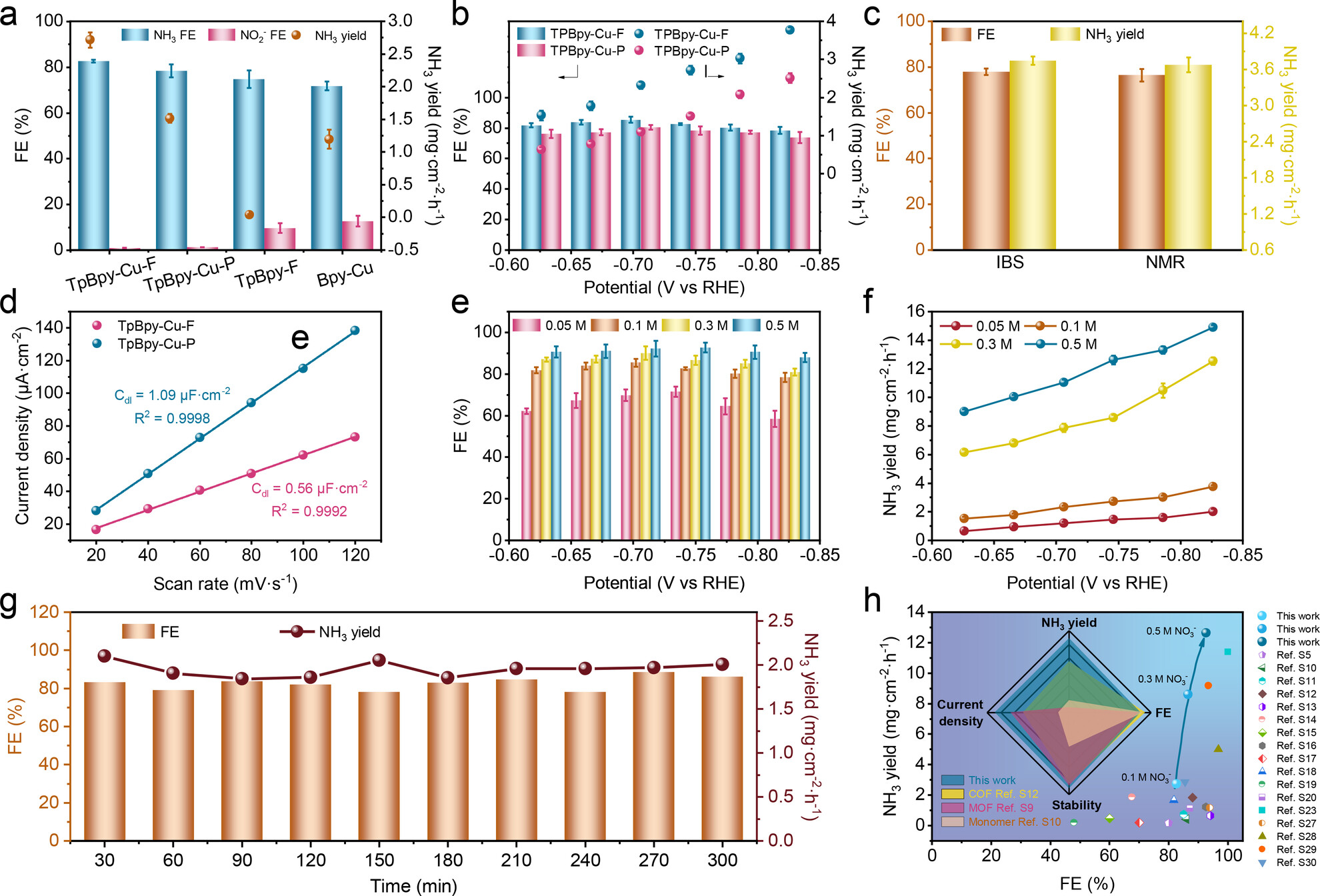

1) TpBpy-Cu-F在电催化NO3RR测试中表现出优异的性能,如在0.5 M硝酸盐条件下实现了92.7%的法拉第效率和14.9 mg·h⁻¹·cm⁻²的氨产率。

2) 性能提升的原因包括:薄膜形态提高了催化位点的暴露度和可及性;Cu-联吡啶界面的协同作用促进了电子和质子转移;联吡啶-N位点有利于水的吸附和解离,提供充足的活性氢物种。

3) 通过电感耦合等离子体光学发射光谱(ICP-OES)、X射线吸收近边结构(XANES)光谱、扩展X射线吸收精细结构(EXAFS)光谱等技术进一步确认了Cu的化学状态和局部环境,以及材料的电子结构和催化机制。

总结

1.成功制备了具有高催化性能的TpBpy-Cu-F薄膜,实现了高效的电催化硝酸盐还原。

2.通过薄膜形态和界面设计显著提高了催化位点的利用效率和传质效率。提出了Cu-联吡啶协同催化的NO3RR机制,为催化剂设计提供了新思路。

3.为电催化合成氨和硝酸盐污染治理提供了有前景的解决方案。为共价有机框架材料在电催化领域的应用拓展了思路。

Boosting Electrocatalytic Nitrate Reduction through Enhanced Mass Transfer in Cu-Bipyridine 2D Covalent Organic Framework Films

文章作者:Ying Zhu, Haiyan Duan, Christoph G. Gruber, Wenqiang Qu, Hui Zhang, Zhenlin Wang, Jian Zhong, Xinhe Zhang, Lupeng Han, Danhong Cheng, Dana D. Medina, Emiliano Cortés, Dengsong Zhang

DOI:10.1002/anie.202421821

文章链接:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/anie.202421821

本文为科研用户原创分享用于学术宣传交流,具体内容请查阅上述论文,如有错误、侵权等请联系修改、删除。未经允许第三方不得复制转载。