首页 >

行业动态 > 【BPy-COF材料】具有可控双金属锚定的共价有机框架的精巧设计用于串联反应

【BPy-COF材料】具有可控双金属锚定的共价有机框架的精巧设计用于串联反应

摘要:

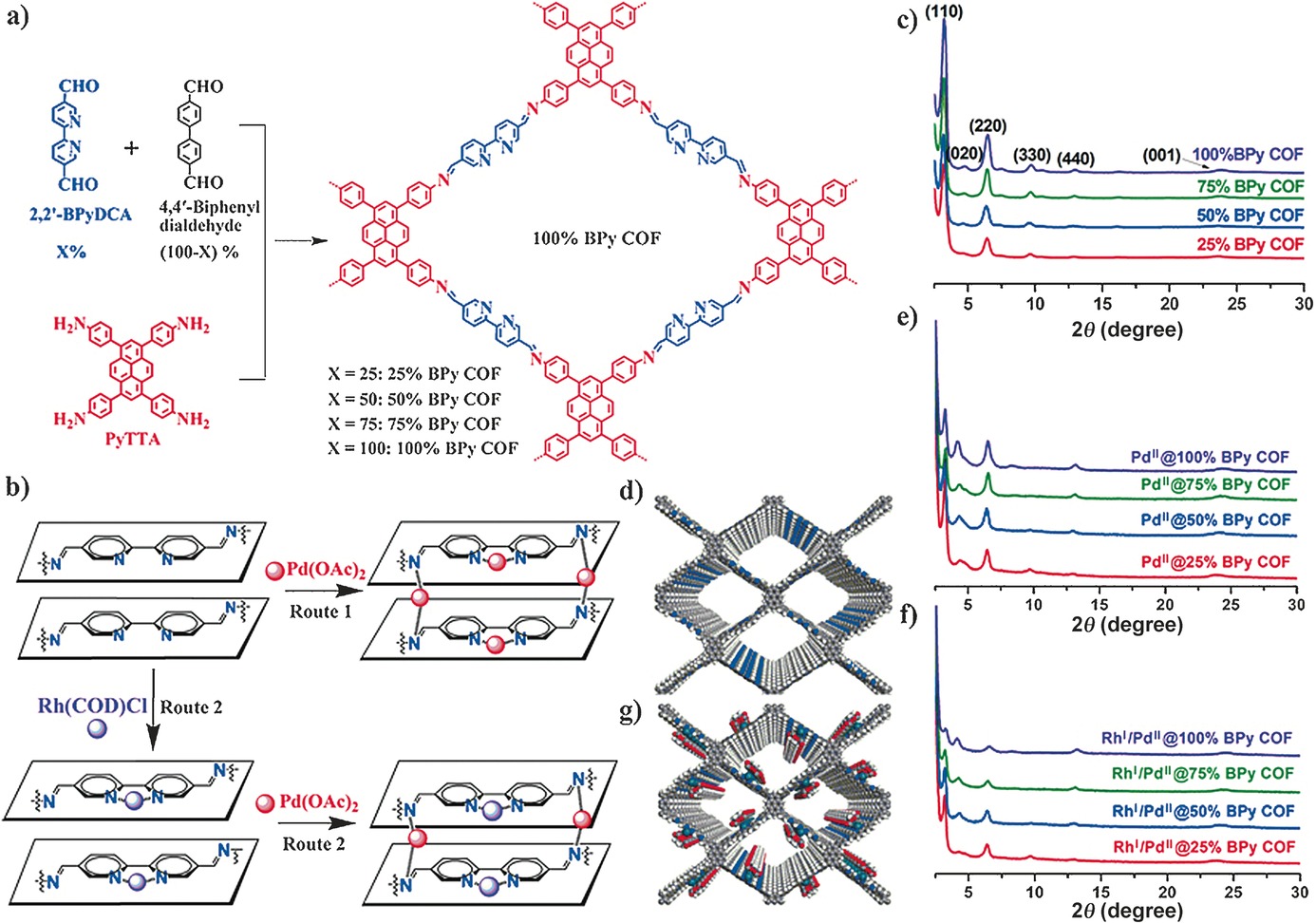

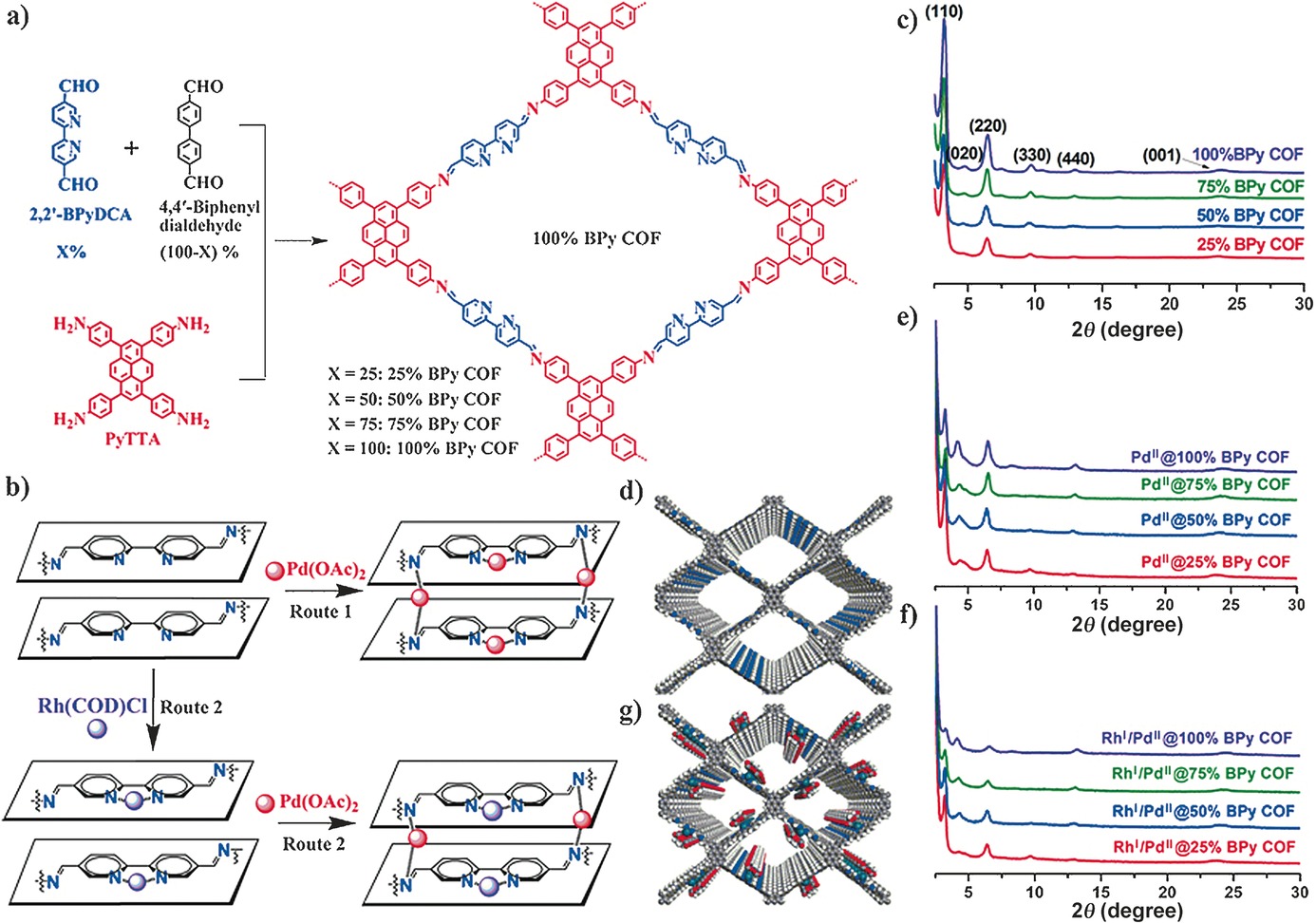

中国科学院大学高艳安老师等报道的本篇文章(Chem. Eur. J. 2016, 22, 9087 – 9091)中报道了一种新型的二维共价有机框架(COFs),其含有两种不同类型的氮配体——亚胺和联吡啶,通过精确控制配体含量实现了对金属离子的双金属锚定。研究团队首次实现了两种氮配体对两种不同金属配合物(氯化(1,5-环辛二烯)铑(I)和醋酸钯(II))的选择性配位。这种双金属锚定的COFs在串联反应中表现出优异的催化活性,其高比表面积、可调控的金属负载量和预设计的活性位点使其成为理想的异质催化剂,可用于多种化学反应。

研究背景:

1.行业面临的问题

在异质催化领域,精确控制催化剂中金属离子的数量和位置是一个重大挑战。传统的多孔材料难以实现金属活性位点的均匀分布和精确调控,限制了其在复杂反应中的应用。

2.其他学者的解决方案

研究者们通过引入有机配体与金属离子的强配位作用来固定金属活性位点。例如,通过在COFs中引入单一类型的氮配体(如亚胺或联吡啶)来锚定金属离子,但这种方法难以实现多种金属的协同催化。

3.本文作者的创新思路

作者设计了一种含有亚胺和联吡啶两种氮配体的二维COFs,通过调节配体的比例实现了对不同金属配合物的选择性锚定。这种策略不仅实现了双金属的精确负载,还通过调控金属与配体的相互作用,优化了催化性能。

实验部分:

1. COFs的合成

1. 25% BPy COF的合成

将2,2'-BPyDCA(16 mg,0.075 mmol)、4,4'-联苯二甲醛(47 mg,0.225 mmol)和PyTTA(85 mg,0.15 mmol)放入20 mL玻璃安瓿瓶中,加入间三甲苯/二氧六环/3 M乙酸(体积比3:3:1,3.5 mL)的混合溶剂。超声处理5分钟,然后在液氮中快速冷冻。将安瓿瓶抽真空至约20 Pa,封口后在120°C下加热3天。反应结束后,用四氢呋喃(3次)和丙酮(3次)洗涤沉淀,最后在120°C下真空干燥12小时,得到目标产物,产率为88%。

元素分析(%)计算值:C 87.9,H 4.5,N 7.6;实测值:C 82.2,H 4.7,N 6.8。

2. 50% BPy COF的合成

与25% BPy COF的合成方法相同,但2,2'-BPyDCA和4,4'-联苯二甲醛的用量均为31 mg(0.15 mmol)。产物为粉末,产率为88%。

元素分析(%)计算值:C 86.5,H 4.4,N 9.1;实测值:C 80.9,H 4.5,N 7.8。

3. 75% BPy COF的合成

与25% BPy COF的合成方法相同,但2,2'-BPyDCA用量为47 mg(0.225 mmol),4,4'-联苯二甲醛用量为16 mg(0.075 mmol)。产物为粉末,产率为83%。

元素分析(%)计算值:C 85.1,H 4.2,N 10.7;实测值:C 78.7,H 4.5,N 9.1。

4. 100% BPy COF的合成

与25% BPy COF的合成方法相同,但仅使用2,2'-BPyDCA(64 mg,0.30 mmol),不使用4,4'-联苯二甲醛。产物为粉末,产率为76%。

元素分析(%)计算值:C 83.7,H 4.1,N 12.2;实测值:C 74.8,H 4.7,N 10.3。

2. 金属负载

1. Pd(II)@X% BPy COFs的合成

将X% BPy COFs(0.03 mmol)与过量的Pd(OAc)₂(28-44 mg,0.12-0.20 mmol)在二氯甲烷(15 mL)中混合,室温搅拌12小时。用二氯甲烷洗涤沉淀,去除未结合的Pd(OAc)₂,然后在120°C下真空干燥12小时。

Pd负载量分别为:14.3 wt%(X = 25)、18.2 wt%(X = 50)、18.7 wt%(X = 75)和16.4 wt%(X = 100)。

2. Rh(I)/Pd(II)@X% BPy COFs的合成

首先将Rh(COD)Cl负载到X% BPy COFs中,然后在室温下搅拌12小时,用四氢呋喃洗涤后干燥。随后,将得到的Rh(I)@X% BPy COFs与过量的Pd(OAc)₂在二氯甲烷中混合,室温搅拌12小时。最后用二氯甲烷洗涤并干燥。

Rh和Pd的负载量分别为:Rh 4.8 wt%,Pd 8.5 wt%(X = 25);Rh 7.1 wt%,Pd 9.1 wt%(X = 50);Rh 6.1 wt%,Pd 8.0 wt%(X = 75);Rh 7.7 wt%,Pd 10.7 wt%(X = 100)。

3. 催化性能测试

1. 一锅法串联反应

以Rh(I)/Pd(II)@75% BPy COF为催化剂,将苯硼酸(2.0 mmol)、苯甲醛(1.0 mmol)、碳酸钾(3.0 mmol)和催化剂(含约0.01 mmol Rh和0.01 mmol Pd)加入到甲苯/水(15 mL/5 mL)混合溶剂中,在120°C下搅拌24小时。随后向反应体系中通入氧气(1 atm),在100°C下继续反应12小时,最终得到苯苯酮。

该催化剂在串联反应中表现出90%的产率,且在5次循环后仍保持超过85%的产率。

分析测试:

1. 傅里叶变换红外光谱(FTIR)

在所有X% BPy COFs中,均检测到C=N键的特征吸收峰(波数约1600 cm⁻¹),表明亚胺键成功形成。

2. 元素分析(Elemental Analysis)

- 25% BPy COF:计算值C 87.9%,H 4.5%,N 7.6%;实测值C 82.2%,H 4.7%,N 6.8%。

- 50% BPy COF:计算值C 86.5%,H 4.4%,N 9.1%;实测值C 80.9%,H 4.5%,N 7.8%。

- 75% BPy COF:计算值C 85.1%,H 4.2%,N 10.7%;实测值C 78.7%,H 4.5%,N 9.1%。

- 100% BPy COF:计算值C 83.7%,H 4.1%,N 12.2%;实测值C 74.8%,H 4.7%,N 10.3%。

3. 热重分析(TGA)

所有COFs在氮气氛围下表现出良好的热稳定性,分解温度均超过750°C。

4. 粉末X射线衍射(PXRD)

100% BPy COF的PXRD特征峰位于2θ = 3.28°、4.68°、6.48°、9.78°、12.98°和23.88°,分别对应(110)、(020)、(220)、(330)、(440)和(001)晶面。

其他X% BPy COFs的PXRD模式与100% BPy COF相似,表明它们具有相同的晶体结构。

5. 比表面积和孔径分布测试(BET和NLDFT)

- 25% BPy COF:比表面积538 m²/g,孔径2.7 nm,孔容0.53 cm³/g。

- 50% BPy COF:比表面积1554 m²/g,孔径2.6 nm,孔容1.26 cm³/g。

- 75% BPy COF:比表面积1438 m²/g,孔径2.7 nm,孔容1.11 cm³/g。

- 100% BPy COF:比表面积1288 m²/g,孔径2.6 nm,孔容0.98 cm³/g。

- 金属负载后的COFs比表面积和孔径均有所降低。

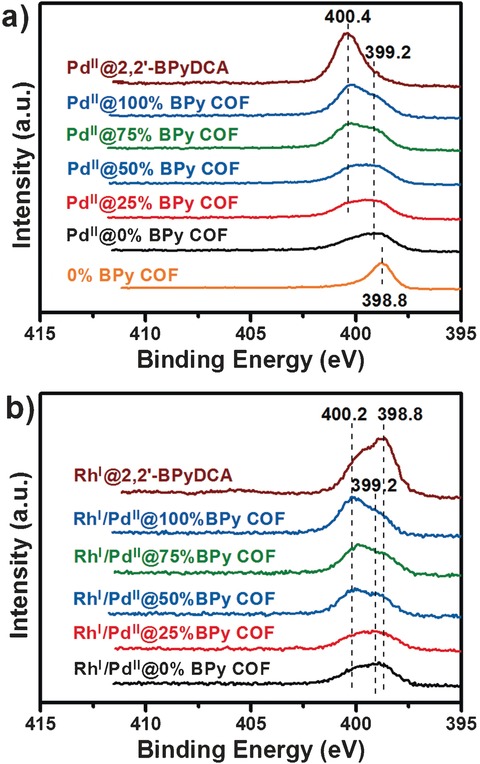

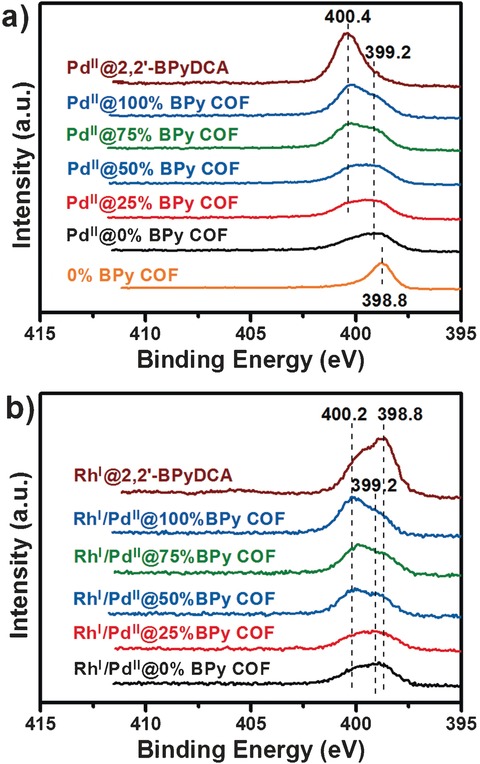

6. X射线光电子能谱(XPS)

Pd(II)@X% BPy COFs中,N 1s信号在399.2 eV(亚胺配位)和400.4 eV(联吡啶配位)处出现。

Rh(I)/Pd(II)@X% BPy COFs中,N 1s信号在398.8 eV(Rh与联吡啶配位)和399.2 eV(Pd与亚胺配位)处出现,表明金属成功锚定在COFs中。

7. 一锅法串联反应测试

- Rh(I)/Pd(II)@75% BPy COF在串联反应中表现出90%的产率。

- 单金属Pd(II)@75% BPy COF仅在二苯甲醇氧化反应中表现出99%的产率。

- 单金属Rh(I)@75% BPy COF仅在苯硼酸与苯甲醛加成反应中表现出88%的产率。

总结:

本文成功设计并合成了一系列含有亚胺和联吡啶配体的二维COFs,并实现了对Rh(I)和Pd(II)的双金属锚定。这种双金属COFs在串联反应中表现出优异的催化性能,其高比表面积和可调控的金属负载量使其成为理想的异质催化剂。此外,通过精确调控金属与配体的相互作用,实现了高效的催化反应。

展望:

1. 探索更多双金属组合(如Rh/Pt、Ir/Pd)在其他串联反应中的应用潜力。

2. 进一步优化COFs的结构,提高其在复杂反应条件下的稳定性和重复使用性。

3. 研究双金属协同作用对催化选择性和活性的影响,开发具有协同效应的新型催化剂。

Sophisticated Design of Covalent Organic Frameworks with Controllable Bimetallic Docking for a Cascade Reaction

文章作者:Wenguang Leng, Yongsheng Peng, Jianqiang Zhang, Hui Lu, Xiao Feng, Rile Ge, Bin Dong, Bo Wang, Xiangping Hu, Yanan Gao

DOI:10.1002/chem.201601334

文章链接:https://chemistry-europe.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/chem.201601334

本文为科研用户原创分享上传用于学术宣传交流,具体内容请查阅上述论文,如有错误、侵权等请联系修改、删除。未经允许第三方不得复制转载。